Cerca risultati per “Aldo Dalla Vecchia Vita da giornalaia”

Pascoli a Livorno

“Penso a Livorno, a un vecchio cimitero

di vecchi morti; ove a dormir con essi

niuno più scende; sempre chiuso; nero

d'alti cipressi.

Tra i loro tronchi che mai niuno vede,

di là dell'erto muro e delle porte

ch'hanno obliato i cardini, si crede

morta la Morte,

anch'essa. Eppure, in un bel dì d'Aprile,

sopra quel nero vidi, roseo, fresco,

vivo, dal muro sporgere un sottile

ramo di pesco.

Figlio d'ignoto nocciolo, d'allora

sei tu cresciuto tra gli ignoti morti?

Ed ora invidi i mandorli che indora

l'alba negli orti?

Od i cipressi, gracile e selvaggio,

dimenticati, col tuo riso allieti,

tu trovatello in un eremitaggio

d'anacoreti?”

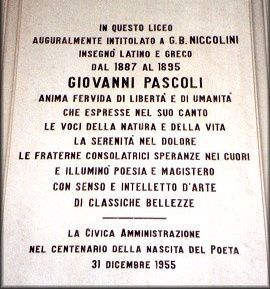

Giunge improvvisa, nel 1887, a Giovanni Pascoli (1855 – 1912) la notizia che il ministero lo ha trasferito da Massa a Livorno, dove ha ottenuto un incarico presso il liceo Niccolini Guerrazzi. Sgomento, si confida col Carducci che lo esorta comunque ad andare verso il cambiamento. Sappiamo tutto del trasferimento grazie agli scritti della sorella Maria, “Lungo la vita di Giovanni Pascoli”.

Dopo l’uccisione del padre e gli altri tragici lutti familiari, Giovannino ha preso con sé Ida e Maria, le due sorelle, e con loro si trasferisce nella nostra città. Il 31 ottobre parte in treno, le sorelle lo raggiungono su un barroccio carico di mobili, con la gabbia dell’uccellino Ciribì. La gattina di famiglia sfugge dal canestro e non si fa trovare. Sarà un bravo vicino a riconsegnarla la settimana successiva.

Dal luminoso alloggio campestre di Massa si ritrovano catapultati al quarto piano di uno squallido appartamento in via Micali. Giovanni comincia a insegnare al liceo, dà anche molte lezioni private ma i soldi non bastano mai, fra cambiali da pagare, mobili da acquistare e libri indispensabili per l’insegnamento e gli studi.

La famiglia vive in grandi ristrettezze, Giovanni non si integra subito sul luogo di lavoro e si sente poco stimato dai colleghi. Continua ad aspirare, come tutti gli insegnati livornesi, a un posto in Accademia, ma intanto accetta anche un incarico in un collegio di Ardenza. Ha solo una mezz’ora d’intervallo nella quale corre a casa per mangiare un boccone ma finisce, come ci racconta Maria, per addentare pane e salame in carrozza. Prende anche in casa uno studente che prepara senza successo per gli esami.

Il tempo libero è poco, con due sorelle a carico c’è da pensare solo a sbarcare il lunario. Nonostante ciò, è qui che prende corpo parte della raccolta Myricae, poi pubblicata dall’editore Raffaello Giusti, è qui che si delinea al poetica pascoliana, antiretorica, aderente alle cose.

Ed è in questo periodo che Giovanni s’innamora di Lia, una giovane cantante figlia di un musicista che abita davanti al liceo. In una poesia ce la descrive con le vesti troppo corte per l’età.

“Lia giovinetta, ardisci dunque, parla;

di’: « Cara madre, corta è piú la gonna

che non convenga; or pensa ad allungarla.

Fiere pupille seguono moleste

i passi miei di giovinetta donna;

ond’io vorrei piú schermo della veste ».

Troppo io so bene quale a me talora

da te derivi immemore malia,

che gli occhi avvallo, e il volto trascolora;

di che tu avvampi, o giovinetta Lia!”

Vicissitudini familiari, la possibilità poi evitata che la sorella Ida sposi un giovane non gradito, gli fanno volgere le spalle all’amore per concentrarsi sui doveri di famiglia.

Anche se gravata da pensieri economici, la vita dei fratelli è serena. Frequenta casa il poeta Giovanni Marradi; Pietro Mascagni musica la lirica “Sera d’ottobre”.

“Lungo la strada vedi sulla siepe

Ridere a mazzi le vermiglie bacche:

nei campi arati tornano al presepe

tarde le vacche.

Vien per la strada un povero che il lento

Passo tra foglie stridule trascina:

nei campi intuona una fanciulla al vento:

fiore di spina!”

Sono frequenti le incursioni alla fiaschetteria in via Maggi, insieme a Carducci, o le passeggiate fino a piazza Cavour per acquistare dolci che allietano le serate. La casa si riempie di uccellini ma il preferito resta sempre Ciribì.

Quando i problemi economici un poco si acquetano, si trasferiscono tutti in una villetta con giardino, sempre in via Micali. Giovanni vince il Veianus, un concorso olandese di poesia latina, ma è costretto a impegnarsi la medaglia per risolvere il problema di una certa cambiale e le sorelle finiscono per mettersi nelle mani di un usuraio.

Il soggiorno labronico termina nel 1895 con una nomina in altra città. Livorno, che lo aveva accolto con freddezza, gli tributa stima e onori, richiamandolo nel 1911 per fargli tenere un discorso all’Accademia in occasione del cinquantenario dell’unità d’Italia.

Il legame con la città resta e se ne sentono gli influssi in numerose poesie, fra le quali Il conte Ugolino.

“Ero all'Ardenza, sopra la rotonda

dei bagni, e so che lunga ora guardai

un correre, nell'acqua, onda su onda,

di lampi d'oro. E alcuno parlò: «Sai?»

(era il Mare, in un suo grave anelare)

«io vado sempre e non avanzo mai».

E io: «Vecchione,» (ma l'eterno Mare

succhiò lo scoglio e scivolò via, forse

piangendo) «e l'uomo avanza, sì; ti pare?»

E l'occhio, vago qua e là mi corse

alla Meloria...”

******

“Penso a Livorno, a un vecchio cimitero

di vecchi morti; ove a dormir con essi

niuno più scende; sempre chiuso; nero

d'alti cipressi.

Tra i loro tronchi che mai niuno vede,

di là dell'erto muro e delle porte

ch'hanno obliato i cardini, si crede

morta la Morte,

anch'essa. Eppure, in un bel dì d'Aprile,

sopra quel nero vidi, roseo, fresco,

vivo, dal muro sporgere un sottile

ramo di pesco.

Figlio d'ignoto nocciolo, d'allora

sei tu cresciuto tra gli ignoti morti?

Ed ora invidi i mandorli che indora

l'alba negli orti?

Od i cipressi, gracile e selvaggio,

dimenticati, col tuo riso allieti,

tu trovatello in un eremitaggio

d'anacoreti?”

Suddenly, in 1887, Giovanni Pascoli (1855 - 1912) got the news that the ministry had transferred him from Massa to Livorno, where he got an assignment at the Niccolini Guerrazzi high school. Dismayed, he confided in Carducci who urged him to go anyway. We know all about the transfer thanks to the writings of his sister Maria, "Along the life of Giovanni Pascoli".

After the killing of his father and the other tragic family bereavements, Giovannino took Ida and Maria, the two sisters, with him and moved with them to the Tuscan city. On October 31, he leaves by train, the sisters join him on a cart loaded of furniture, with the bird cage of Ciribì. The family kitten escapes from the basket and is not found. He will be returned by a good neighbour the following week.

From the bright country accommodation in Massa they find themselves catapulted to the fourth floor of a squalid apartment in via Micali. Giovanni starts teaching in high school, he also gives many private lessons but the money is never enough, including bills of exchange to be paid, furniture to buy and books essential for teaching and studying.

The family lives in a straitened financial situation, Giovanni does not immediately integrate into the workplace and feels little esteemed by his colleagues. He continues to aspire, like all Livorno teachers, to a place in the Academy, but in the meantime he also accepts an assignment in a boarding school in Ardenza. He has only half an hour's break in which he runs home to have a bite to eat but ends up, as Maria tells us, to bite bread and salami in a carriage. He also takes a student home whom he prepares for exams without success.

There is little free time, with two dependent sisters there is only room for making ends meet. Despite this, it is here that part of the Myricae collection takes shape, then published by the publisher Raffaello Giusti, it is here that anti-rhetorical, adhering to things Pascoli’s poetry is outlined .

And it is in this period that Giovanni falls in love with Lia, a young singer, daughter of a musician who lives in front of the high school. In a poem he describes her with clothes too short for her age.

“Lia giovinetta, ardisci dunque, parla;

di’: « Cara madre, corta è piú la gonna

che non convenga; or pensa ad allungarla.

Fiere pupille seguono moleste

i passi miei di giovinetta donna;

ond’io vorrei piú schermo della veste ».

Troppo io so bene quale a me talora

da te derivi immemore malia,

che gli occhi avvallo, e il volto trascolora;

di che tu avvampi, o giovinetta Lia!”

Family vicissitudes, the possibility then avoided that his sister Ida marries an unwelcome young man, make him turn his back on love to focus on family duties.

Even if burdened by economic thoughts, the life of the brother and sisters is peaceful. The poet Giovanni Marradi frequented the house; Pietro Mascagni music the lyric "Evening of October".

“Lungo la strada vedi sulla siepe

Ridere a mazzi le vermiglie bacche:

nei campi arati tornano al presepe

tarde le vacche.

Vien per la strada un povero che il lento

Passo tra foglie stridule trascina:

nei campi intuona una fanciulla al vento:

fiore di spina!”

Incursions to the tavern in Via Maggi, along with Carducci, or walks to Piazza Cavour to buy sweets that cheer the evenings, are frequent. The house is filled with birds but the favorite is always Ciribì.

When the economic problems subside a little, they all move to a house with a garden, always in via Micali. Giovanni wins the Veianus, a Dutch Latin poetry competition, but is forced to bring the medal to the pawn to solve the problem of a certain bill of exchange and the sisters end up putting themselves in the hands of a usurer.

The Labronic stay ends in 1895 with a nomination in another city. Livorno, who had greeted him coldly, pays him esteem and honuors, calling him back in 1911 to have him give a speech at the Academy on the occasion of the fiftieth anniversary of the unification of Italy.

The link with the city remains and its influences can be felt in numerous poems, including Il Ugolino.

“Ero all'Ardenza, sopra la rotonda

dei bagni, e so che lunga ora guardai

un correre, nell'acqua, onda su onda,

di lampi d'oro. E alcuno parlò: «Sai?»

(era il Mare, in un suo grave anelare)

«io vado sempre e non avanzo mai».

E io: «Vecchione,» (ma l'eterno Mare

succhiò lo scoglio e scivolò via, forse

piangendo) «e l'uomo avanza, sì; ti pare?»

E l'occhio, vago qua e là mi corse

alla Meloria...”

Bugie e fantasie

Cominciava con un prurito sulla guglia del naso. Era come una puntura di spillo che si allargava in onde crescenti di formicolio. La carne si arrossava, la pelle si tendeva e poi si arricciava in crespe e nodi legnosi.

Trentadue anni e mezzo erano passati da quando Pinocchio non era più un burattino di legno, però, ogni volta che mentiva, il suo naso - l’antenna impertinente che la natura protendeva fuori della sua testa - ancora si trasformava. Era sempre un evento spiacevole ed imbarazzante. L’ultima volta il fattaccio era accaduto sul locale Firenze-Prato e Pinocchio aveva fatto il viaggio chiuso nella toelette nell’attesa che gli passasse. Quel giorno, ricordava, aveva sparato una balla all’uomo seduto di fianco, esagerando l’abilità del proprio cane da caccia.

Ma perché succedeva qui, in questa fredda sera di Dicembre, mentre si pavoneggiava nel cappotto nuovo, specchiandosi in una vetrina gravida d’addobbi natalizi? Non aveva raccontato bugie a nessuno, era solo con propri pensieri. Cosa aveva pensato esattamente? Si sforzò di ricordare. Dunque, aveva osservato un nuovo modello di computer, infiocchettato come un pacco regalo, poi il palmare a fianco, e infine il piccolo robot parlante. Ah, ora rammentava. Lo aveva paragonato a un burattino. Ecco i burattini del terzo millennio, aveva pensato. Per fortuna io ormai sono un uomo in carne ed ossa. Sono a posto, sono arrivato.

Tornò a guardarsi nella vetrina. Vide un bell’uomo elegante sui quaranta. Era cambiato parecchio da quando le sue scorribande con Lucignolo mettevano a soqquadro il paese e facevano disperare il povero babbo. L’antica struttura di frassino, a ben guardare, si era conservata nelle giunture, un po’ rigide per la sua età, e nelle onde rade e scolpite dei capelli. Ma a tradirlo davvero era sempre e solo il naso. Indisciplinato e puntuto, pronto a trasformarsi in legno nei momenti meno opportuni. Come ora, con questo nevischio ghiacciato che ti tagliava la faccia.

Si guardò intorno. Nessuno si era accorto di niente, grazie al cielo. Era tardi, i negozi stavano chiudendo. Gli ultimi passanti rincasavano frettolosi col bavero alzato contro la tramontana. Calcò il cappello sugli occhi, poi si ficcò in un cinema di seconda visione. Al buio avrebbe atteso che tutto finisse.

Coprendosi il naso con la mano, chiese un biglietto. La cassiera alzò due occhi fissi e distratti insieme. Aveva un’aria triste, la bocca piena di briciole. Faceva tutt’uno col banco di formica dietro il quale nascondeva la sua cena. Pinocchio distolse lo sguardo, sempre più a disagio, e si rincalzò ancora di più nel cappotto. Il freddo gli gelava le ossa.

Entrò nella sala buia e si cacciò nell’ultima fila. Davano un film di guerra degli anni cinquanta. Vicino a lui c’erano un paio di pensionati intirizziti e una coppia di mezza età, che si baciava con bramosia clandestina.

Allungò le gambe, cercò di rilassarsi. Il naso non accennava a tornare normale, anzi, nel gelo della sala, era l’unica parte del suo corpo ancora calda.

Era la maledizione della fata, rifletté, la vecchia baldracca turchina che gli aveva fatto da madre. Se davvero gli avesse voluto bene come diceva, non l’avrebbe tormentato col ricatto della bontà. Ogni buon’azione, un pezzo di legno in meno. Aiutava una vecchietta ad attraversare nel traffico? Via un dito. Faceva l’elemosina sul sagrato della chiesa? Ecco che al posto di un orecchio di legno, si ritrovava della cartilagine molliccia. Per conquistarsi tutto un corpo aveva faticato l’intera infanzia, su su fino al terribile, meraviglioso, giorno in cui perfino il suo pene di frassino aveva distillato una bianca perla del tutto umana. Ma bastava un niente. Nell’attimo in cui alterava il reale anche solo di un piccolissimo scarto, doveva correre pentito a nascondere l’ingombrante frutto della sua colpa.

Eppure, davanti alla vetrina dei computer, l’ingegner Pinocchio non aveva detto nessuna delle sue solite bugie. Non aveva gonfiato la potenza dell’auto, le acrobazie del pene, le tette della segretaria. Non aveva soffiato il progetto ad un collega. Non aveva lusingato nessuno, non aveva fatto complimenti ad arte per ingraziarsi i superiori. Non riusciva proprio a capire dove poteva aver sbagliato.

Però cominciava a sentirsi stranamente bene. La sala di proiezione era come un utero accogliente. Lui era immerso nel lago di bagliori che piovevano dallo schermo ed il calore gli si stava propagando dal naso al resto del corpo. Strinse il pezzo di legno fra le dita. Era come avere fra le mani una tazza di caffè caldo, una stufa accesa. Chiuse gli occhi.

Rivide una bottega di falegname, lontana nel tempo, profumata di trucioli e con un tappeto di morbida segatura. Un uomo anziano intagliava un ciocco. Canticchiava, allegro.

“Ti farò gli occhi e tu vedrai. Ti farò la bocca e tu parlerai. Ti farò il cuore e tu amerai.”

Era stato un desiderio, un dono d’amore, una formula magica.

Quattro lunghe ciglia di legno avevano sbattuto stupite, una gamba era balzata giù e si era avvicinata ciottolando, impaziente di riunirsi al resto del corpo.

“Ti chiamerò Pinocchio.”

Il burattino di legno aveva sorriso, i tondi occhi illuminati di malizia. Era un burattino allegro, terribile, vivacissimo. Geppetto, suo padre, lo amava proprio per le sue marachelle.

I primi anni della sua vita erano stati spensierati, poi era venuta la consapevolezza della diversità, il bisogno di apparire un altro. L’innumerevole sfilza di bugie.

Raccontava ai burattini di Mangiafoco che lui era figlio di un sultano. Vendeva l’abecedario per andare a vedere il teatro. Magico teatro, pieno di maschere, trasformista e bugiardo, fantastico, innocente. Raccontava a Lucignolo che loro due non erano asini, bensì nobili cavalli da corsa, mentre, preoccupati, si tastavano le orecchie pelose nel tetro luna-park del Paese dei Balocchi.

In quella vita aveva portato vestiti di carta fiorita e cappelli di mollica di pane, s’era bruciato i piedi e se n’era fatti intagliare un paio nuovi di zecca da Geppetto, aveva imparato a mangiare bucce e pan di feccia, aveva conversato col grillo parlante. Ed aveva sempre Lucignolo con sé.

Lucignolo. Naso all’insù, occhi di pece, una ne fa e cento ne pensa. Lucignolo attore, bugiardo, unico amico.

Quando Lucignolo era uscito dalla galera, tutti in paese gli avevano voltato le spalle. Pinocchio per primo, perché ormai dai suoi pantaloni spuntavano rosee ginocchia di ciccia e tutti gli consigliavano di star lontano dalle cattive compagnie. Pensa a studiare, gli dicevano, pensa a tuo padre, pensa a farti una posizione ora che sei un bambino vero, che non hai più la testa di segatura. Così si era trasferito a Firenze e Lucignolo era morto d’overdose nel cesso di un bar.

Ecco dov’era il punto.

La più grossa delle bugie l’aveva detta a se stesso. La bugia era il suo desiderio di apparire per forza come gli altri. Perché uguale è bello, uguale è normale, uguale è vero. Ma lui non era come gli altri. No, lui non era un essere umano, era un burattino di legno. E non era un ingegnere, era un attore. Doveva stare sul palco, insieme agli altri burattini come lui.

Amava il teatro, amava Lucignolo e persino il Gatto e la Volpe. Amava anche la fata, ma solo quando gli si mostrava sottoforma di lucida lumaca o di capretta azzurra.

Dallo schermo piombò su di lui una luce blu, che circondò di un alone le sue mani. La presa divenne una morsa, le dita si contrassero e formicolarono. Pinocchio le guardò a lungo, stupito. Poi sorrise.

Erano tornate di legno.

Uscì dal cinema con l’andatura guizzosa e scricchiolante della sua gioventù. Cantava. “Ti farò il cuore e tu amerai”

Passò davanti alla cassiera. Si guardarono: un grosso burattino di legno dall’aria contenta, infagottato in un cappotto di Versace, e una donna di mezza età, con un ammiccante baluginio turchino fra i capelli.

Trentadue anni e mezzo erano passati da quando Pinocchio non era più un burattino di legno, però, ogni volta che mentiva, il suo naso - l’antenna impertinente che la natura protendeva fuori della sua testa - ancora si trasformava. Era sempre un evento spiacevole ed imbarazzante. L’ultima volta il fattaccio era accaduto sul locale Firenze-Prato e Pinocchio aveva fatto il viaggio chiuso nella toelette nell’attesa che gli passasse. Quel giorno, ricordava, aveva sparato una balla all’uomo seduto di fianco, esagerando l’abilità del proprio cane da caccia.

Ma perché succedeva qui, in questa fredda sera di Dicembre, mentre si pavoneggiava nel cappotto nuovo, specchiandosi in una vetrina gravida d’addobbi natalizi? Non aveva raccontato bugie a nessuno, era solo con propri pensieri. Cosa aveva pensato esattamente? Si sforzò di ricordare. Dunque, aveva osservato un nuovo modello di computer, infiocchettato come un pacco regalo, poi il palmare a fianco, e infine il piccolo robot parlante. Ah, ora rammentava. Lo aveva paragonato a un burattino. Ecco i burattini del terzo millennio, aveva pensato. Per fortuna io ormai sono un uomo in carne ed ossa. Sono a posto, sono arrivato.

Tornò a guardarsi nella vetrina. Vide un bell’uomo elegante sui quaranta. Era cambiato parecchio da quando le sue scorribande con Lucignolo mettevano a soqquadro il paese e facevano disperare il povero babbo. L’antica struttura di frassino, a ben guardare, si era conservata nelle giunture, un po’ rigide per la sua età, e nelle onde rade e scolpite dei capelli. Ma a tradirlo davvero era sempre e solo il naso. Indisciplinato e puntuto, pronto a trasformarsi in legno nei momenti meno opportuni. Come ora, con questo nevischio ghiacciato che ti tagliava la faccia.

Si guardò intorno. Nessuno si era accorto di niente, grazie al cielo. Era tardi, i negozi stavano chiudendo. Gli ultimi passanti rincasavano frettolosi col bavero alzato contro la tramontana. Calcò il cappello sugli occhi, poi si ficcò in un cinema di seconda visione. Al buio avrebbe atteso che tutto finisse.

Coprendosi il naso con la mano, chiese un biglietto. La cassiera alzò due occhi fissi e distratti insieme. Aveva un’aria triste, la bocca piena di briciole. Faceva tutt’uno col banco di formica dietro il quale nascondeva la sua cena. Pinocchio distolse lo sguardo, sempre più a disagio, e si rincalzò ancora di più nel cappotto. Il freddo gli gelava le ossa.

Entrò nella sala buia e si cacciò nell’ultima fila. Davano un film di guerra degli anni cinquanta. Vicino a lui c’erano un paio di pensionati intirizziti e una coppia di mezza età, che si baciava con bramosia clandestina.

Allungò le gambe, cercò di rilassarsi. Il naso non accennava a tornare normale, anzi, nel gelo della sala, era l’unica parte del suo corpo ancora calda.

Era la maledizione della fata, rifletté, la vecchia baldracca turchina che gli aveva fatto da madre. Se davvero gli avesse voluto bene come diceva, non l’avrebbe tormentato col ricatto della bontà. Ogni buon’azione, un pezzo di legno in meno. Aiutava una vecchietta ad attraversare nel traffico? Via un dito. Faceva l’elemosina sul sagrato della chiesa? Ecco che al posto di un orecchio di legno, si ritrovava della cartilagine molliccia. Per conquistarsi tutto un corpo aveva faticato l’intera infanzia, su su fino al terribile, meraviglioso, giorno in cui perfino il suo pene di frassino aveva distillato una bianca perla del tutto umana. Ma bastava un niente. Nell’attimo in cui alterava il reale anche solo di un piccolissimo scarto, doveva correre pentito a nascondere l’ingombrante frutto della sua colpa.

Eppure, davanti alla vetrina dei computer, l’ingegner Pinocchio non aveva detto nessuna delle sue solite bugie. Non aveva gonfiato la potenza dell’auto, le acrobazie del pene, le tette della segretaria. Non aveva soffiato il progetto ad un collega. Non aveva lusingato nessuno, non aveva fatto complimenti ad arte per ingraziarsi i superiori. Non riusciva proprio a capire dove poteva aver sbagliato.

Però cominciava a sentirsi stranamente bene. La sala di proiezione era come un utero accogliente. Lui era immerso nel lago di bagliori che piovevano dallo schermo ed il calore gli si stava propagando dal naso al resto del corpo. Strinse il pezzo di legno fra le dita. Era come avere fra le mani una tazza di caffè caldo, una stufa accesa. Chiuse gli occhi.

Rivide una bottega di falegname, lontana nel tempo, profumata di trucioli e con un tappeto di morbida segatura. Un uomo anziano intagliava un ciocco. Canticchiava, allegro.

“Ti farò gli occhi e tu vedrai. Ti farò la bocca e tu parlerai. Ti farò il cuore e tu amerai.”

Era stato un desiderio, un dono d’amore, una formula magica.

Quattro lunghe ciglia di legno avevano sbattuto stupite, una gamba era balzata giù e si era avvicinata ciottolando, impaziente di riunirsi al resto del corpo.

“Ti chiamerò Pinocchio.”

Il burattino di legno aveva sorriso, i tondi occhi illuminati di malizia. Era un burattino allegro, terribile, vivacissimo. Geppetto, suo padre, lo amava proprio per le sue marachelle.

I primi anni della sua vita erano stati spensierati, poi era venuta la consapevolezza della diversità, il bisogno di apparire un altro. L’innumerevole sfilza di bugie.

Raccontava ai burattini di Mangiafoco che lui era figlio di un sultano. Vendeva l’abecedario per andare a vedere il teatro. Magico teatro, pieno di maschere, trasformista e bugiardo, fantastico, innocente. Raccontava a Lucignolo che loro due non erano asini, bensì nobili cavalli da corsa, mentre, preoccupati, si tastavano le orecchie pelose nel tetro luna-park del Paese dei Balocchi.

In quella vita aveva portato vestiti di carta fiorita e cappelli di mollica di pane, s’era bruciato i piedi e se n’era fatti intagliare un paio nuovi di zecca da Geppetto, aveva imparato a mangiare bucce e pan di feccia, aveva conversato col grillo parlante. Ed aveva sempre Lucignolo con sé.

Lucignolo. Naso all’insù, occhi di pece, una ne fa e cento ne pensa. Lucignolo attore, bugiardo, unico amico.

Quando Lucignolo era uscito dalla galera, tutti in paese gli avevano voltato le spalle. Pinocchio per primo, perché ormai dai suoi pantaloni spuntavano rosee ginocchia di ciccia e tutti gli consigliavano di star lontano dalle cattive compagnie. Pensa a studiare, gli dicevano, pensa a tuo padre, pensa a farti una posizione ora che sei un bambino vero, che non hai più la testa di segatura. Così si era trasferito a Firenze e Lucignolo era morto d’overdose nel cesso di un bar.

Ecco dov’era il punto.

La più grossa delle bugie l’aveva detta a se stesso. La bugia era il suo desiderio di apparire per forza come gli altri. Perché uguale è bello, uguale è normale, uguale è vero. Ma lui non era come gli altri. No, lui non era un essere umano, era un burattino di legno. E non era un ingegnere, era un attore. Doveva stare sul palco, insieme agli altri burattini come lui.

Amava il teatro, amava Lucignolo e persino il Gatto e la Volpe. Amava anche la fata, ma solo quando gli si mostrava sottoforma di lucida lumaca o di capretta azzurra.

Dallo schermo piombò su di lui una luce blu, che circondò di un alone le sue mani. La presa divenne una morsa, le dita si contrassero e formicolarono. Pinocchio le guardò a lungo, stupito. Poi sorrise.

Erano tornate di legno.

Uscì dal cinema con l’andatura guizzosa e scricchiolante della sua gioventù. Cantava. “Ti farò il cuore e tu amerai”

Passò davanti alla cassiera. Si guardarono: un grosso burattino di legno dall’aria contenta, infagottato in un cappotto di Versace, e una donna di mezza età, con un ammiccante baluginio turchino fra i capelli.

Amiche

/image%2F0394939%2F20210620%2Fob_2e4c6a_women-1487825-1920.jpg)

La sensazione è quella del freddo sulle cosce nude, freddo come un ventre che si ostina a rimanere vuoto.

Irene è seduta sul bordo della vasca da bagno, tra le dita un oggetto inutile.

La stessa sensazione di freddo e inutilità si ripete ogni mese negli ultimi tre anni. Eppure ci sperava anche questa volta, ogni volta il miracolo sembra possibile.

Per le altre è facile, le altre rimangono incinte anche se non vogliono.

Lei no, lei non è fertile. Lascia cadere dalle dita il tester con quell’unica linea sbiadita nel mezzo. Si alza, si infila frettolosamente i jeans e guarda quell’esile striscia rosa pallido che le sembra una bocca dalla linea derisoria e con un gesto deciso lo butta nella pattumiera.

In camera dà un’occhiata al mucchio di vestiti che ingombra le sedie, hanno invaso perfino il ripiano del cassettone, mentre sotto il mobile una decina di scarpe fa bella mostra di sé.

Ci vorrebbe un ripostiglio in questa casa o il lusso di una stanza in più. Cambiare casa, un altro sogno irrealizzabile, almeno per il momento, forse fra qualche anno, quando io guadagnerò di più come illustratrice e magari anche Davide riuscirà ad affermarsi con qualche gallerista.

Apre l’armadio per cercare qualcosa per la serata. Sceglie una gonna grigia aderente e corta, calze colorate a righe viola e un maglione color malva. Passa le dita tra la lana angora, vellutata come il piumaggio tenero di un uccellino, indossa la maglia e si sente al sicuro come in un nido.

Questa sera si festeggia il compleanno di Claudia, la prima tra le amiche dei tempi della scuola a compiere 40 anni.

Irene dedica un’attenzione premurosa al trucco, si passa un secondo strato di rossetto sulle labbra e si osserva allo specchio con aria critica: le gambe snelle fasciate di righe, le braccia lunghe e sottili, il petto esile, ma la maglia voluminosa avvolge la sua magrezza rendendola più morbida. Gli occhi, velati d'inquietudine, galleggiano nelle ombre delle occhiaie che il correttore non è riuscito a nascondere. Con dita nervose riavvia i capelli castano-mogano, una massa di ricci indisciplinati che ricadono disordinati ai lati del viso.

Ci tiene ad apparire bella questa sera, non vuole sfigurare nel confronto.

Sale nella sua Kalos blu elettrico, si dirige verso il quartiere residenziale a sud dove una sfilza di bifamiliari nuove, uniformi per stile e colore, sembrano l’opera di un bambino che ha disposto ogni pezzo delle sue costruzioni in modo ordinato e diligente creando un quartiere perfetto e un po’ surreale in questa piccola città del nord-est.

Accende la radio e nell’auto si diffonde la voce di Loredana Berté: “Non sono una signora/Una con tutte stelle nella vita/Non sono una signora/Ma una per cui la guerra non è mai finita …” Irene alza il volume al massimo e si ricorda quando adolescenti lei e le altre ascoltavano la canzone nella sua vecchia A112 e cantavano a squarciagola il ritornello. Un’ultima occhiata nello specchietto e scende con un sospiro.

Elena le apre la porta col piccolo Leo attaccato al seno: “Scusami Irene, entra un istante, è sempre un problema staccarlo”, le dice l'amica con un sorriso infastidito che diviene una specie di smorfia.

Irene è ipnotizzata da quella minuscola bocca a ventosa che succhia voracemente un seno florido, traboccante di latte e passa le dita sulla testa del bimbo con una carezza leggera.

Lui si separa con uno schiocco dal seno materno lasciando un capezzolo rosso e umido così grosso che ad Irene ricorda stranamente un proiettile. Per una frazione di secondo gli occhi del bimbo incrociano i suoi, poi si rigira svelto verso la madre, pronto a riacciuffare il suo capezzolo. Elena, veloce, si è tirata su la spallina del vestito e Leo le rivolge uno sguardo sconcertato e furioso prima di scoppiare in un pianto convulso.

“Sembra che senta quando devo uscire, diventa intrattabile e appiccicoso.” e di nuovo ricompare quella leggera smorfia sulle sue labbra scarlatte; decisa e distante deposita il fagotto recalcitrante in un seggiolino, mentre urla al marito: “Scendi che io devo uscire, c'è un biberon di latte pronto in cucina, daglielo fra un'oretta.”

Dalle scale proviene uno scalpiccio di piedini scalzi e frettolosi e compare Mirko che lancia un aereo in direzione della madre, ignorando sfacciatamente il saluto di Irene.

“Tu sì, che sei l’amore della mamma, l’ottava meraviglia del mondo.”

Irene osserva l’amica che guarda con occhi innamorati il suo primo rampollo e una piccola fitta le stringe lo stomaco: “Dai, andiamo che le altre ci stanno aspettando.”

Elena distende le pieghe dell'abito nero sui fianchi, si aggiusta i lunghi capelli biondi raccolti in uno chignon alto sulla nuca. Getta un'occhiata distratta allo specchio che riflette due grandi occhi azzurri e un corpo dalle forme armoniose, anche se ora i seni gonfi premono eccessivi la stoffa che sembra dilatarsi sul petto.

Claudia ha scelto un ristorante chic, appena fuori città, per questa cena intima tra vecchie amiche. Ora sta sorseggiando un aperitivo con Samuela, le sue dita lunghe e affusolate accarezzano il calice mentre ondeggia il capo in segno di assenso alle parole dell'amica.

La risata allegra e contagiosa di Samuela accoglie Irene ed Elena.

“Oh, eccovi qua - con un gesto elegante Claudia fa oscillare lievemente il polso della mano sinistra e getta un’occhiata all’orologio - il ritardo è accettabile, cominciavo a preoccuparmi.” Le donne si salutano con un abbraccio.

Dopo un po’ arriva Renata: “Salve ragazze, scusate ma stasera la riunione con l’amministratore delegato non finiva più, ragazze... si fa per dire, ehi Claudia - e le si avvicina, i volti si sfiorano - cos’è la ruga dei quarant’anni quella che vedo in mezzo alla fronte?” e scoppia in una risata.

“Sei sempre la solita sciocca. Vedi di contenerti stasera.” ribatte Claudia.

“A quanto pare stai facendo carriera” afferma Elena gettando un’occhiata all’abito Armani verde militare di Renata, ai capelli ramati tagliati a spazzola e al fisico modellato dall’abitudine quotidiana alla palestra.

“Già, sono finiti i tempi in cui sgobbavo dietro le quinte, finalmente il capo si è accorto di quanto io sia capace, affidabile e intelligente, modestamente parlando...”

“Ragazze non potrò fermarmi molto - esordisce Samuela - ho la piccola con 38 di febbre, temo si sia presa la scarlattina, l'asilo in questo periodo sembra un lazzaretto. Tengo le dita incrociate perché non se la becchino anche le altre due.”

Irene teme una serata in cui si parlerà solo di poppate, di malattie infantili e di problemi scolastici delle figlie più grandi, ma è decisa a godersi la cena. Si abbandona sulla sedia dallo schienale alto foderato di raso, il vino rosé si diffonde dolcemente nel palato lasciando una lieve nota amara come retrogusto e un leggero frizzantino nelle narici.

Ascolta distrattamente le voci delle amiche che parlano di asili nido.

Il cameriere porge i menu, con un'occhiata esperta passa in rassegna le donne e si attarda su Claudia. Irene segue la traiettoria di quello sguardo e invidia l’eleganza innata dell’amica: slanciata, capelli castani foltissimi che le scendono in morbidi riccioli sulle spalle, occhi a mandorla dalle ciglia lunghe, jeans Moschino aderenti, tacchi alti, maglietta di strass nera attillata.

“Renata ma quanto sei dimagrita.” esclama Samuela.

“Hai notato? La palestra fa miracoli, anche perché il mio personal trainer, per di più strafigo, non mi molla un istante.”

“Strafigo? E si è preso una cotta per te?”

“Ma va là Irene, semplicemente lo pago con il mio abbonamento mensile e lo pago profumatamente, mia cara.”

“Ci vorrebbe anche a me la palestra con personal trainer ma, vi giuro che, con il lavoro in ufficio e tre figlie piccole, è un lusso perfino andare in bagno e poi mi piace troppo mangiare” sospira Samuela mentre addenta con soddisfazione un croccante cavolfiore pastellato.

Irene sorride, vedere mangiare Samuela le ha sempre messo buon umore, le piacciono la sua allegria e la sua semplicità raffinata.

“Non vedo l’ora che crescano, così anch’io potrò concedermi la palestra e la carriera.”

“Eh cara mia, non credere sia facile, io ho dovuto vedermela con un dirigente stolto e pure maschilista, pensa che dopo la maternità ha avuto la sfacciataggine di propormi il part-time! Figurati, sono tornata al lavoro quando Chiara aveva tre mesi, le ho tolto il latte e l’ho messa al nido, ma almeno così ho salvato la carriera.” Renata getta uno sguardo poco convinto a Samuela come se dubitasse della sua grinta nel lavoro.

“Menomale che nella scuola pubblica non ti fanno pesare le gravidanze! - dice Claudia- Invece io per mantenermi in forma vado spesso a sciare. Marco quest'anno ha deciso di fare la stagione a Cortina, e devo confessarvi che anche il mio maestro di sci non è affatto male. Sebbenne io non tradirei mai Marco, ovviamente”.

“E se lui tradisse te?”

“Nooo Irene, ma che dici! Sì, le guarda le altre, ma non credo proprio che...” per un istante Claudia rimane a bocca aperta, alla ricerca delle parole che le sfuggono.

Irene la osserva, ha un aspetto impeccabile eppure il volto è contratto, rigido, grigio.

“Ehi Claudia, come stai? Tutto bene?” s’informa Irene.

“Certo che va tutto bene, va tutto a gonfie vele” e nei suoi occhi castani passa un'ombra di malinconia mentre li socchiude, ma quando li riapre sono di nuovo impenetrabili.

Lo sguardo di Irene galleggia sulla maglia di Claudia, ipnotizzato dal luccichio intenso e vibrante delle paillettes nere, ora intensamente illuminate, ora buie come un buco nero, minuscole perline che sembrano liquefarsi sotto i suoi occhi, per un istante le pare che si allontanino aprendo degli squarci nel tessuto.

E’ una sottile breccia ma sono riuscita a entrare nel tessuto che avvolge i nostri fragili sogni esistenziali.... se dovessi disegnare Claudia, non avrei dubbi. La vedo mentre cammina spedita su un lago ghiacciato. A tratti il ghiaccio s’incrina appena sotto i suoi passi, si potrebbe spezzare... ma lei scaccia il pensiero inopportuno e affretta il passo. Sorride, gli angoli della bocca sono tesi, lei si sforza di tirarli su e sul suo volto si disegna un sorriso ambiguo come quello di un clown... Ecco l’immagine che mi ci voleva per il libro! Solo che un clown dall’espressione inquietante non è indicato in un libro per l’infanzia. Il mio lavoro è fermo, forse dovrei smetterla di illustrare libri per bambini, non in questo periodo almeno.

“Ah, non vi ho detto che stiamo comprando un attico, 200 metri quadri ristrutturati alla perfezione. E’ stato un affare, Marco mi ha chiamato al lavoro chiedendomi di andare a firmare il contratto. Pensa, non l’ho neppure vista la casa, ma mi sono fidata: una favola, in pieno centro storico, con vista sulla piazza. Marco ha fiuto per gli affari.”

Ma all’improvviso il ghiaccio si spezza…. Vedo il cameriere che deposita un vassoio di crostini, mentre con la coda dell’occhio guarda Claudia, lei posa il tovagliolo sulla tavola, si alza e si dirige con passo calmo e sicuro ai bagni. Prima di entrare si volta e lo squadra con i suoi occhi felini. Lui la segue nella toilette femminile, chiude la porta e vi appoggia la schiena. Claudia gli afferra il colletto della camicia e avvicina la sua bocca, lo bacia, un bacio famelico, le unghie affondano nella nuca e poi tutto avviene velocemente, lui le slaccia i jeans, lei si gira di schiena, le mani al muro, lui entra mentre un piacere stravagante e sconosciuto la travolge”.

Magari riuscisse a perdere così il controllo Claudia... E forse io ho sbagliato mestiere, avrei dovuto scrivere, avrei guadagnato di più con le storielle hard.

“Ehi Irene dove sei? - la riscuote Samuela - avevi lo sguardo perso.”

Renata si gira appena verso di lei prima di rivolgersi a Claudia: “Ben fatto Claudia! Anch’io sono contenta di abitare in centro, è un ottimo investimento e ci sono tutte le comodità, ti consiglierò io la scuola per Alice.”

“A proposito di scuola, datemi un consiglio, sono indecisa se mandare Mirko all’asilo dalle suore o nel pubblico, forse le suore me lo seguono di più.”

“Ma scusa Elena, cosa stai aspettando? Perché non l’hai ancora iscritto? Ha compiuto 3 anni da un pezzo. Lo stai viziando troppo il tuo adorato primogenito, sempre con la nonna e la sua mammina. Scommetto che non ti farai tanti scrupoli col piccolo Leo” replica Renata con malizia.

“Ehm, infatti l’ho già iscritto alla scuola pubblica, vicino all’ufficio di Andrea, così al mattino lo porterà lui.”

Irene non le segue più, sta pensando con tenerezza alle amiche di un tempo, alle risate tra i banchi di scuola, alle corse sfrenate del sabato sera nella sua prima auto, alle nottate brave in discoteca e agli anni dell’università con una Claudia comunista sfegatata che ora, magari vota pure a destra.

Si sta chiedendo, mentre assapora un ossobuco con riso basmati allo zafferano, come mai non si "afferrino" più e perché, sempre più spesso, negli appuntamenti rituali dei compleanni, nel bel mezzo di una conversazione perfetta nella sua disarmante banalità, abbia voglia di urlare.

Sono le mie amiche di sempre, che ora sono diventate donne, soddisfatte della loro vita, o almeno sembra. Si sono sposate all’età giusta, con l’uomo giusto, hanno trovato il lavoro sicuro, hanno fatto figli, mentre io mi dibattevo nelle mie inquietudini, sempre alla ricerca di qualcosa d’indefinibile e intanto lasciavo un lavoro e un uomo dopo l’altro. Forse loro, più mature e più pragmatiche di me, hanno capito tutto.

Sento una nota stonata questa sera, le parole galleggiano vuote… C’è un velo che nessuno osa sollevare su vite così perfette, neppure io che sono sempre stata l’eccentrica del gruppo.

Perché rovinare la festa con domande inopportune: dove si trova la felicità, in un lavoro socialmente apprezzato, una famiglia, una bella casa? O forse sarebbe meglio vivere sole e indipendenti, libere di esplorare la vita in tutta la sua imprevedibilità? Un figlio ora mi assicurerebbe la felicità... O sono un’ingenua a pensare che con un figlio tutti i tasselli incompleti della mia confusionaria esistenza andrebbero a posto, come per miracolo.

“Allora cosa dite - propone Renata - lo organizziamo questo viaggetto per i nostri 40 anni a Barcellona?”

“A Barcellona?” fa eco Irene.

Il vino è delizioso, un passito dolce con una nota acida che pizzica il palato.

Forse è meglio partecipare alla conversazione, fingere interesse, cullarsi in un sogno roseo dove la vita di ognuna è perfetta così com'è, perfino la mia.

Un figlio, anzi una figlia, per la precisione, riempirebbe sicuramente quel vuoto, quel buco nero che a tratti mi divora. E non mi basta l'amore di un marito affettuoso, quell’avido buco nero ora si sta risucchiando anche la mia tiepida felicità matrimoniale.

“Ehi, Irene, sei sempre la solita tu, viaggi tra le nuvole” la risveglia Renata.

All’improvviso dalle casse stereo del locale si diffonde la voce della Berté: “Non sono una signora…”

Che curiosa coincidenza... E la voce della loro cantante preferita di un tempo, copre quella delle sue amiche: “È un volo a planare/ Per essere inchiodati qui/ Crocefissi al muro...”

“Ehi ragazze la sentite? Vi ricordate quando la cantavamo tutte insieme nella mia A112?”

Ma nessuno sembra fare caso alla musica, né alle sue parole.

Samuela sta parlando dell’ingresso alla scuola materna di Francesca, la figlia minore:

“Per fortuna ha cominciato la scuola, non ne potevo più. “Io che sono una foglia d'argento/ Nata da un albero abbattuto qua/ E che vorrebbe inseguire il vento/ Ma che non ce la fa/ Oh ma che brutta fatica/ Cadere qualche metro in là/ Dalla mia sventura/ Dalla mia paura...”

“Pensate che ero così stufa di averla a casa che l’altro giorno l’ho mandata a scuola con la febbre.”

Irene mormora fra sé: “Povera piccola” ma Renata le rivolge uno infastidito: “Eh, ha parlato quella che non ha figli. Mi dispiace cara mia ma tu non sai proprio cosa voglia dire stare dietro ad un marmocchio ventiquattro ore su ventiquattro e forse non lo saprai mai!”

Irene sente le sue labbra piegarsi in un sorriso imbarazzato mentre le spalle s’irrigidiscono. Una frase, detta con noncuranza, una stilettata che le arriva dritta allo stomaco con la forza di un coltello dalla lama affilata. Una parola le sale e le rimane strozzata in gola: “Stronza”.

Ma perché pronunciarla a voce alta e rovinare a tutte questa deliziosa serata?

"The neverending history"

Umile sasso di terra

spaccata e detrita,

logoro, noioso,

avulso di vita.

Sbiancato nel Tempio

di un mare profondo

o rosso del sangue

di angosce del Mondo.

Lavato da lacrime

di Anime inquiete,

per Mano Divina

a raggiunger le mete.

Anelita impronta

erosa dal vento,

scia futura

nei pianti del Tempo.

Umile sasso,

inanime corpo,

restituisci alla vita,

la Vita che hai.

Ardengo Soffici

/image%2F0394939%2F20150823%2Fob_feb612_soffici9.jpg)

ARDENGO SOFFICI (1879-1964), fiorentino di Rignano sull'Arno, ad un certo punto della sua vita, come moltissimi altri giovani fiorentini dell'epoca, venne affascinato dalla figura carismatica di quell'istrione che rispondeva al nome di Filippo Tommaso Marinetti, il quale giunse in Italia dalla vicina Francia, con in tasca il suo Manifesto del Movimento Futurista, che, nel 1909, aveva pubblicato oltralpe, e che, di lì a poco, avrebbe abbacinato le menti e i cuori di tanti artisti italiani prima ed europei dopo.

Quando il buon Filippo cominciò la sua avventura in Italia, Ardengo, già pittore di buon nome, aveva poco più di trent'anni. Ma fu folgorato, come tanti altri, anche lui. E divenne un futurista, ma, come si definiva lui: un futurista oltre il futurismo.

Ardengo Soffici fu un pittore di vaglia e un valido scrittore, nonché critico apprezzato.

Il periodo che lo vide rivoluzionario durò lo spazio di un mattino, ché presto "tornò all'ordine" come amava dire, cioè a quella pittura personale intimistica, e talvolta paesaggistica, nata nel ritiro del suo Poggio a Caiano. Dove visse a lungo e dove è stato sepolto.

In una intervista del 1957 alla RAI affermò: "Anche oggi dopo 55 anni di pittura, il mio lavoro è una specie di identificazione tra me e il paese in cui vivo…

Fu una vita piena, la sua, (quando morì aveva 85 anni) e fu grazie a lui che l'Italia conobbe i pittori e gli artisti d'oltralpe, gli impressionisti (Medardo Rosso) e i cubisti (Picasso).

Soffici conobbe e frequentò tutti gli artisti di quella Firenze del primo novecento, ma fu assiduo di uno solo, Giovanni Papini, col quale fondò la rivista letteraria Lacerba, che vide la luce nel 1913, per permettere agli artisti che lo desideravano di dar voce alle loro aspirazioni futuriste (e non).

Uno di questi che nulla aveva a che vedere coi futuristi era Dino Campana, da Marradi.

Ricordo che la rivista era appena nata, quando si presentò a Firenze alla redazione del giornale, un tale che si dichiarò mio lontanissimo parente, ma che io non conoscevo affatto; si presentò come Dino Campana, disse che scendeva da Marradi e trasse di tasca una sua operetta, dal titolo "Il più lungo giorno" che voleva sottoporre a un giudizio nostro, perché esaminassimo la possibilità di pubblicare qualche parte di essa su Lacerba, appunto.

Debbo dire che là per là non presi in considerazione né quel signore, era sporco e malmesso, né la sua opera; ma mi sembra di ricordare addirittura che io non fossi in sede, però potrei sbagliarmi. Insomma, questo strano personaggio lascia un manoscritto ancora più strano di lui, scritto su carta comune, con molte correzioni.

Avevamo molto da fare io e Papini, con i nuovi scrittori francesi; ero appena tornato da Parigi, dove avevo visitato l'Esposizione Universale, e avevo esposto là le mie opere, ricevendo favorevoli consensi, e poi amicizia, dei e coi vari Braque, Picasso, Matisse, tra i pittori, ed Apollinaire tra i poeti; per dire dei già celebri colleghi francesi.

E il caso volle che quel manoscritto andasse smarrito.

Quello che accade poi ha dell'inverosimile, ma voglio raccontarvelo.

Dopo qualche tempo quel tale, Dino Campana appunto, torna da Marradi, in ancora più cattivo stato d'animo della prima volta e con un aspetto da paura (pareva che ce l'avesse col mondo intero, e non si sa per cosa), e a Papini richiese indietro il manoscritto. Ma il buon Giovanni non ce l'aveva, e lo mandò da me.

Stessa richiesta fece a me, ma io, in tutta onestà, non ricordavo di averlo avuto, nonostante lui insistesse che l'aveva messo proprio "nelle mie mani". E a malincuore lo licenziai, ma quel signore dette in escandescenze, e inveiva contro i letterati fiorentini.

E forse aveva proprio ragione, Campana, ad avercela col Soffici, perché il manoscritto della sua opera, "Il più lungo giorno" che prima di essere stampato cambiò titolo in Canti orfici, opera che improntò di sé quella prima parte del novecento letterario italiano, fu ritrovata dopo circa sessant' anni, precisamente nell'anno 1971, tra le carte del pittore nella sua casa di Poggio a Caiano; e per puro caso, dalla vedova di lui, che stava spostando carte e documenti da una stanza all'altra (manoscritto importantissimo che attualmente si trova nel Gabinetto Viesseux di Firenze).

Insomma, il fatto è che io non ce l'avevo e glielo dissi; e glielo ripetei alla noia. Ma lui continuò a dare in escandescenze, e nulla potei contro quella sua rabbia incontrollata. Gridava che aveva solo quella copia, e che se non l'avesse avuta indietro sarebbe tornato con un coltellaccio e ce l'avrebbe fatta vedere!

Mi sembra che in seguito ci inviasse anche lettere di minaccia, ma ciò non fece altro che acuire la nostra indifferenza e quella di tutto il mondo letterario di Firenze, che aveva cominciato a conoscerlo da questo increscioso episodio, che noi raccontavamo; e non solo indifferenza, ma da parte di qualcuno anche disprezzo.

Insomma, venimmo a sapere poi che era un labile di mente… Ricordo, ci definì "sciacalli".

In una delle tante lettere che giunsero in redazione quel signore si definiva "di una intelligenza superiore alla media (Sapete, - scrisse a Papini - essendo voi filosofo sono in diritto di dire tutto: del resto vi sarete accorto che sono un'intelligenza superiore alla media…). E ci definiva, noi letterati fiorentini e in particolare noi della redazione di Lacerba: … una massa di lecchini, finocchi, camerieri, cantastorie, saltimbanchi, giornalisti e filosofi come siete a Firenze…

Poi Campana nel giro di pochi giorni fu costretto a riscrivere la sua opera a memoria, (secondo la critica successiva, anche servendosi di appunti che aveva conservato) ma insomma fu così. E fu così che si accentuò la sua instabilità mentale, tanto che qualche anno dopo finì in una casa di cura vicino a Firenze, dove stette quattordici lunghissimi anni senza scrivere più una riga, cucinando per gli altri reclusi, malati di mente come e più di lui, che apprezzavano le sue polpette…

Abbiamo detto che Ardengo Soffici fu un pittore di vaglia. La sua pittura risentì delle esperienze francesi, (molto influì su di lui Cezanne). Ma a questa sua principale attività si affiancò come abbiamo detto anche quella di scrittore e critico, nonché redattore prima ne La Voce (1908), poi in Lacerba.

Il lavoro alla rivista Lacerba mi dava molto da fare, e io cercavo e trovavo però il modo e il tempo di coltivare la pittura che era la mia principale occupazione. Si avvicinavano tempi bui per l'Italia, tirava una brutta aria, ed io ero allineato con le idee del fascio, lo ammetto, che tendeva a rigenerare un po' tutto di questa nostra terra di poeti e artisti, non tollerando l'arte e tutto ciò che veniva da fuori, respingeva l'esotismo in ogni maniera si presentasse. Insomma, era un movimento politico rivoluzionario, sotto questo aspetto, e io ne ero un seguace attento e scrupoloso. Ma non ero rigido come richiedeva il partito, ma ero piuttosto aperto elle nuove indicazioni e proposte che venivano dalla Francia, tanto che tornato da Parigi, vi avevo vissuto e studiato, e lavorato, per alcuni anni, per l'esattezza dal 1900 al 1907, come ho detto, importai artisti come Degas e Cezanne. Fui proprio io a scoprire e far conoscere agli italiani il genio di Cézanne, fui io a organizzare nel 1910 a Firenze, la prima grande mostra degli impressionisti.

Le opere di Soffici, ormai artista tra i più importanti d'Italia, vengono esposte in una mostra a Londra, insieme ai grandi di quel 900 italiano molto prolifico sotto l'aspetto dell'arte pittorica; come De Chirico, Boccioni, Carrà, Modigliani e Morandi; e Rosai, e molti altri.

A Parigi collaborai a diverse riviste, e per un lungo periodo non me la passai bene, feci, come si dice, la fame, ma tiravo avanti, ne andava della mia carriera. Là conobbi anche artisti e letterati come Guillaume Apollinaire, Max Jacob, e altri. E anche scrittori italiani, come Vailati e Papini.

Scriverà poi nel suo libro Giornale di Bordo, di cui più sotto parleremo: A Parigi, in una camera oscura del Boulevard Saint Michel, ho sofferto il freddo e la fame. Ho passato una notte di pioggia su una panchina del Quai Voltaire. Una donna straniera ha calpestato il mio cuore dalle parti di Vaugirard: altre donne l’han calpestato un po’ dappertutto. Un amico, due amici, tre amici mi hanno fatto soffrire. Ho pensato seriamente alla morte nella foresta di Saint Germain, a Basilea sul ponte del Reno, in riva al mare nel golfo di Genova; più d’una volta in questa vecchia casa campagnola. Sono stato infelice sotto tutti i cieli. Sia benedetta la vita.

Con Giovanni Papini la simpatia e la condivisione di idee fu immediata, … pur se i nostri caratteri erano agli antipodi. Anche il caro Giovanni ha sofferto molto l'indifferenza nei suoi confronti da parte dei letterati italiani; non ne hanno grande stima, ma sbagliano, e di grosso, Papini è un grande, e il futuro lo dirà. Tornati a Firenze abbiamo creato, come ho detto, la rivista Lacerba, dopo che avevo militato per qualche tempo con la Voce.

Ma quello della Voce era un periodo ormai superato; io là facevo i disegni per la testata della rivista. Era il 1908, e scrivevo ogni tanto qualche articolo di critica letteraria o saggio.

Va a Milano richiamato colà da una mostra di pittori futuristi; ma ne rimane deluso, e si arrabbia molto a vedere "i suoi canoni" gettati la vento. Ne scrive (male) su La Voce, e ne subisce subito le conseguenze: i pittori della mostra, tra i quali c'era lo stesso Marinetti, il giovanissimo Umberto Boccioni, e altri, risposero per le rime, e decisero di andare a Firenze per incontrare quel signore, che non conoscevano. Con loro c'era anche il buon Palazzeschi, che tutto aveva fuorché il carattere combattivo proprio dei suoi compagni. Obiettivo: il caffè delle Giubbe Rosse ove era solito stazionare il gruppo de La Voce.

Ricordo, adesso con simpatia, che Boccioni, cui fui indicato da qualcuno, mi affrontò a brutto muso, e volarono dei ceffoni, tra noi due, si scatenò una rissa non da poco tra me e i vociani che vennero in mio soccorso, e quegli scatenati di futuristi. Ma finì lì, poi simpatizzammo, ascoltammo le loro idee rivoluzionarie e fu così che sia io che Papini lasciammo La Voce e fondammo Lacerba per accogliere tutte le voci letterarie, anche quelle futuriste. Instaurando rapporti e discussioni costruttive intorno alla letteratura.

Come letterato Ardengo Soffici fu uno scrittore di buon livello, e il Giornale di Bordo, che vide la luce a Firenze nell'anno 1915 per le edizioni della Libreria della Voce, per la quale rivista letteraria egli lavorava come vignettista, ne è la dimostrazione più efficace.

Un eminente saggista italiano, nel 1987, definisce il libro come prosa antinarrativa di derivazione impressionistica, e non poteva essere altrimenti, se consideriamo lo stile pittorico dell'artista fiorentino. Del resto era quello il periodo in cui molti poeti e scrittori d'avanguardia usano per esprimersi il frammento lirico, di cui anche il nostro fa largo uso, per mezzo dei quali frammenti Il Soffici fa un'opera in parte biografica, in parte di vita corrente, ritraendo gli artisti che lo circondavano nella Firenze di allora.

Lo diceva lui stesso: voglio una letteratura breve, efficace, essenziale, che giunga al sodo senza giri di parole inutili, e perifrasi intellettuali superflue.

Va da sé che in un'opera con questi scopi, indagatori e descrittivi di una realtà reale, non può non parlare, oltre che dei poeti, pittori e scrittori a lui vicini, anche dei colleghi della Voce, che non apprezzano i suoi giudizi, né tanto meno dagli amici/nemici del futurismo milanese.

Che lo ritengono fin troppo ironico.

Conseguenza di questo suo modo di giudicare: futurismo: l'unico movimento cui possiamo associarci. Per poi aggiungere, quasi a rinnegare quanto detto: «Siamo per l’eleganza, la raffinatezza e lo spirito, contro la violenza il virtuosismo e la serietà».) è l'isolamento in cui venne a trovarsi di lì a poco.

Scrisse: Malinconia di non somigliare a nessuno, d’essere in disaccordo con tutti! Orgoglio immenso di sentirsi soli, tremendamente…

Io cercavo altro, nella pittura. Ho combattuto per le idee futuriste, non lo nego. Ma io cercavo sì di ricostruire, come affermavano loro, ma vedevo una ricostruzione che tenesse conto delle basi dei grandi pittori del passato.

Ardengo Soffici morì a Vittoria Apuana, nei pressi di Forte dei Marmi, nel 1964

marcello de santis

Arte al bar: "Il cenacolo" di Leonardo da Vinci

«Fu tanto raro e universale, che dalla natura per suo miracolo esser produtto dire si puote: la quale non solo della bellezza del corpo, che molto bene gli concedette, volse dotarlo, ma di molte rare virtù volse anchora farlo maestro. Assai valse in matematica et in prospettiva non meno, et operò di scultura, et in disegno passò di gran lunga tutti li altri. Hebbe bellissime inventioni, ma non colorì molte cose, perché si dice mai a sé medesimo avere satisfatto, et però sono tante rare le opere sue. Fu nel parlare eloquentissimo et raro sonatore di lira [...] et fu valentissimo in tirari et in edifizi d'acque, et altri ghiribizzi, né mai co l'animo suo si quietava, ma sempre con l'ingegno fabricava cose nuove.» (Anonimo Gaddiano, 1542)

Allora, carissime Bice e Alice, a Leonardo, nel 1494, venne offerto di lavorare al convento di Santa Maria delle grazie, c’era da decorare il refettorio per i pasti dei frati domenicani e al nostro artista venne lasciata la parte di fondo per realizzare l’ultima cena. Per Leonardo salire sull'impalcatura e lavorare su una parete di circa 5 x 9 mt, con una luce modesta, era l’ultimo dei problemi. Io lo vedo, Leonardo, con lo sguardo pensieroso, lo vedo studiare l’impresa, lo vedo ragionare sulla tecnica ed essere dubbioso sul lavorare con un intonaco fresco. Non a tutti piace sentire l’umidità che ti gela il pennello e le budella, e poi bisogna sbrigarsi, avere sempre la tinta a portata rapida di mano, sperando di sbagliare il meno possibile perché si rischia l’impasto della materia colorata come una pappa, lui no, lui studia il colore, studia la forma, riflette con calma, si intercala nella storia che ha davanti, si sente parte di essa e, come la mano d’opera di un vecchio artigiano è lenta e saggia, la parete umida potrebbe freddargli il cuore e la mente, e poi quest’ultima cena è divina e lui vuole renderla tale, quindi sceglie di sperimentare e di lavorare come su tavola, ma provando una materia che lui pensa potrà resistere su quelle mura che, confinando con la cucina, faranno traspirare vapore e calore. Scelta fatale perché con i secoli, anzi quasi da subito, si rivelerà sbagliata, ma questo capolavoro immortale, grazie a squadre di miracolosi restauratori, definitivamente tornerà a splendere e, dall'aldilà, Leonardo di gioia riderà.

- Walter, comunque questa cena non sembra drammatica.

- Bice, hai ragione.

- E non sembra neanche l’ultima.

- Brava Alice, ora vi spiego il mio punto di vista. La parete è di fondo, quindi Leonardo sceglie di realizzare una prospettiva che allunghi fino ad un orizzonte lontano, per dare ampiezza e profondità all'opera, di fatto le pareti dipinte ai lati del tavolo dell’ultima cena sembrano essere il prolungamento della mensa, come a sfondare il muro oltre la cucina nel retro, e tutto parte dal centro dell’opera, con la testa di Gesù Cristo ma alle sue spalle c’è un particolare importante, per me determinante.

- Quale?

- Gianni, metti un sottofondo musicale.

- Vi va bene Caravanserai dei Santana?

- Ottimo. Allora, secondo me in tutta questa opera quello che accende la luce e illumina la fede sono le tre finestre di fondo.

- E perché?

- Alice, attraverso quelle tre finestre, la luce che nasce all'orizzonte è la luce divina che apre le porte della speranza, o meglio, dichiara la certezza che c’è qualcuno superiore a Gesù Cristo e, lasciando che si compia il destino del proprio figlio, illumina l’umanità con il suo amore, per dimostrarci che non ci lascerà soli. Questa luce che entra dalle tre finestre colpisce la parete di destra e, scendendo sulla tavola ricoperta di una candida tovaglia bianca, compiendo quasi una curva, idealmente ci abbraccia, perché, se da un punto di vista tecnico il chiarore di queste tonalità - riferendomi all'alternare da parte dell’artista di toni chiari e scuri - è uno stratagemma della tecnica pittorica per permettere la profondità dell’opera, dal punto di vista ideologico le tre finestre e la tovaglia bianca sono la luce divina che viene diffusa su tutta l’umanità. Avete notato il pane disposto troppo ordinatamente, i bicchieri tutti riempiti rigorosamente a metà, piatti e vettovaglie disposte con aritmetica disposizione?

- Eh già, non avevano fame?

- Potrebbe anche essere che Gesù Cristo abbia iniziato a parlare prima di cenare.

- Carissime Bice e Alice, secondo me per Leonardo la cena era solo un dettaglio, gli accessori non avevano importanza, non c’è ricchezza negli abiti e neanche nell'ambientazione dell’interno, egli non doveva esibire la propria bravura attraverso la cura dei particolari. Leonardo da Vinci non doveva dimostrare nulla a nessuno ma, guidato da chissà quale forza interiore, descrivere semplicemente la verità che colpisse il più possibile nel profondo dei cuori tutti coloro che avrebbero ammirato il suo capolavoro, un capolavoro espresso in una maniera nitida, senza fronzoli.

- Come Giotto nella sua opera Approvazione della regola?

- Bravissima Alice, Giotto era a suo modo modernissimo e, girando per l’Italia, ha ispirato molti pittori, ma adesso torniamo alla nostra ultima cena.

- Eh no, perché ultima cena?

- Bice, tranquilla, non in quel senso, dai, non mi interrompere.

- Vabbè, se lo dici tu.

- Allora, voglio dirvi che in questa opera tutto sembra essere super ordinato, tutto fermo, e la concentrazione è maggiormente rivolta alla figura del Gesù Cristo al centro. In realtà la scena è molto dinamica, un movimento frenetico che, da ambo i lati, si diffonde come un vortice di passione e di emozioni verso il protagonista del momento. Gli apostoli, come nei fotogrammi di un film, recitano la propria parte, perfino un coltello nella mano di un irascibile è pronto e proteso all'azione, la gestualità emotiva è evidente, mentre il Cristo salvatore è serenamente rassegnato a una storia che ha da venire a breve. Quest’ultima cena è solo l’inizio di una nuova vita per chi deve credere e avere fiducia nell'unico amore universale e, come una ciliegina sulla torta, mentre si compie il destino alle spalle di tutti, entra dalle tre finestre la luce, raggi di luce dolce e piena di calore vitale.

- Questa luce sembra illuminare di più il volto e il mantello di una figura posta alla destra del Gesù.

- Brava Alice, occhio di lince!

- E ci credo, a forza di stare con i gatti!

- Allora, volete sapere chi è quel personaggio?

- Sentiamo un po’, chi è?

- Siete curiosi, eh? Allora, io immediatamente in esso ho visto un volto di donna: la corporatura è minuta, gli occhi chiusi rivolti in basso. Tra l’altro è l’unica figura che sembra estraniarsi dall'azione, mantenendosi con il viso proteso in senso opposto a Gesù, quasi ad allontanarsi dal dolore della situazione in corso. Il Cristo guarda alla sua sinistra? La donna guarda alla sua destra rassegnata, intorno a lei tutte le mani, le braccia i volti degli apostoli sono muscoli d’acciaio? Lei no, solo un immagine di tristezza e rassegnazione, che sia la Maria Maddalena? Eppure questa donna secondo me…

- Secondo te, cosa?

- Eppure, secondo me la luce irradiata dal suo volto significa qualcosa.

- Scendiamo a volo di gabbiano sulla tua teoria, sentiamola.

- Significa un messaggio di fede, significa la luce che illumina l’importanza della donna, la vita nasce dalla donna, nasce dall'amore, ogni nuova vita che nasce è il miracolo di questa nostra esistenza, la rivincita della vita sulla morte e la donna è la parte essenziale. In questa ultima cena la presenza di una donna illuminata da una luce divina non poteva mancare, simboleggia la chiusura del cerchio, la nostra ragione di esistere e di godere di questo paradiso in terra. E' l’ultima cena ma all'indomani conquisteremo l’eternità. Allora, che ne dite?

- E con il virus come la mettiamo?

- Oggi c’è un bel sole e il cielo è pulito, con la fantasia possiamo abbracciarci e stringerci le mani, sorriderci l’un l’altro e ben sperare che questa storia a breve finisca.

- E il sereno in tutto il mondo tornerà… Stasera a mangiare la pizza si va?

- Buona idea, anche se per ora solo con la fantasia, che è meglio rimanere in casa. Amici lettori della signoradeifiltri, anche la fantasia può diventare realtà e questo ce lo ha insegnato nei secoli la storia. Ora non ci resta che aspettare con pazienza il nuovo giorno che verrà. Per me le tre finestre alle spalle del cenacolo di Leonardo esprimono fiducia, e per voi? Ora, nel ringraziarvi e nel salutarvi, vi do appuntamento al prossimo incontro artistico che avverrà nella bottega dell’arte. Avremo nostro ospite un giovane artista, arrivederci a presto e, insieme a voi, sarà sempre un piacere.

Ottaviano è...

Mimmo Tuccillo e le sue modelle tra i giardini e le antiche sale della storica “China China Pisanti” lo storico distillato della città di Ottaviano. Continua a sorprenderci lo stilita vesuviano che per ogni sua collezione riesce a trovare sfondi suggestivi, per quella del 2018 ha voluto come sempre suggellare l’amore per la sua città d’origine, Ottaviano. Dunque per la nuova campagna pubblicitaria della linea di abiti da sposa e alta moda ha voluto creare il magico e suggestivo contrasto di bellezza e storia portando le sue splendide modelle con indosso gli abiti di punta della nuova collezione in una delle più antiche e importanti residenze locali. I fiori, i cortili, i vecchi cancelli e le vecchie mura della sua città ecco cosa vuole esprimere in questo sue servizio fotografico. Il nero dei merletti che si sposa con ciuffi di ortensie dalle mille sfumature. Il bianco dei pizzi e dei veli vaporosi impreziositi dalle sete e cristalli dei ricami ad illuminare le vecchie cantine.

Per lo stilista questo servizio fotografico non è solo moda, non è solo eleganza, ma vuole essere un inno alla bellezza e alla donna , come “creatura” da amare , da ammirare e non da uccidere .

PHOTOGRAPHER : MARCO ANNUNZIATA

MAKE UP :Gianni Avino Narciso

HAIR STYLIST : Gianni del Giudice

JEWELS: Anna Amabile

CASA DEI FIORI Maria Annunziata

MODEL: Jessica Ilaria Auricchio

LOCATION : CHINA CHINA PISANTI

Gemma Anna Tisci

La vecchina dell'aceto

/image%2F0394939%2F20160531%2Fob_2042e5_13310618-10205943101089249-47354030757.jpg)

Ah, le mamme. Ad una festa di compleanno indosso uno degli abitini che vi ho mostrato in un precedente post, quello rosa quarzo. Ci abbino uno spolverino bordeaux e una collana sempre nei toni del rosa. Mi sento ben vestita.

E arriva lei, la mater matuta: "Sembri una vecchina."

Ogni volta che metto un abito da donna, con l'orlo al ginocchio come si deve, e non i soliti pantaloni, per lei sembro vecchia. Forse perché non mi vuole adulta e questo, ormai, l’ho capito da tempo.

Oddio, non è proprio che sembro una vecchia, lo sono. La menopausa mi ha regalato tutti i doni che poteva, senza risparmiarsi nulla. Come le fate attorno alla culla della futura Bella Addormentata, ma alla rovescia. Su un soggetto con il quale la Natura era già stata matrigna, ora sta infierendo pure l’Età.

E allora, per tirarsi su, bordata di nuovi acquisti. Due magliettine identiche tranne che per il colore, grigia l'una, corallo l'altra. Quando trovo qualcosa che piace a me e al mio portafoglio, ne approfitto. Altre due maglie, una beige, che viene sempre utile, e una a righe. Cosa c'è di più chic ed estivo delle righe marinare, specie se declinate in rosso? Attenzione, però, ad indossarle nella parte del corpo che si può allargare, perché l'effetto ottico dilata.

Per finire, una borsa da mare a fiori rosa. Impermeabile, allegra, peccato non possieda una cerniera ma non si può avere tutto.

Omaggio a Giorgio Caproni

/image%2F0394939%2F201310%2Fob_9a4b97fc6d2e37e64989c9c3d10e748b_cop-jpg.jpeg)

Tra Livorno e Genova, il poeta delle due città

Omaggio a Giorgio Caproni

a cura di Patrizia Garofalo e Cinzia Demi

Edizioni Il Foglio, 2013

pp. 110

Ci sono saggi letterari che illuminano, arricchiscono, fanno dire: “Ecco, questo è proprio ciò che pensavo e sentivo”. Ce ne sono altri che grondano accademia, ad esempio quelli letti nei giorni dell’università, quando dovevi perdere un’ora, non per studiare il poeta o il romanziere in questione, ma solo per capire cosa intendesse il critico con la sua nebulosa accozzaglia di parole. Si finiva per telefonarci l’un l’altro fra studenti, chiedendo: “Ma tu cosa hai recepito?” Si cercava di ricostruire il filo del discorso, di “tradurre” il testo in un italiano comprensibile, mettendo faticosamente in relazione soggetto e predicato. Spesso, alla fine, una volta parafrasato e volgarizzato, il saggio era riassumibile in tre o quattro concetti cardine. Provavamo, allora, il bisogno di allontanarci da un mondo fatto solo di gente che si parlava addosso, e immergerci nella vita reale, nelle cose concrete.

Questa premessa per segnalarvi una raccolta di saggi su Giorgio Caproni - poeta più che mai alla ricerca del contatto totale fra parola e cosa – che contiene testi sia dell’uno e che dell’altro stampo. Per fortuna sono prevalenti di gran lunga quelli del primo tipo.

“Tra Livorno e Genova, il poeta delle due città”, a cura di Patrizia Garofalo e Cinzia Demi, è un omaggio a Giorgio Caproni, che si sviluppa in dodici saggi, alcuni frutto di due convegni organizzati da una delle curatrici, a Palermo e a Bologna, altri opera di studiosi e cultori e persino dello stesso figlio di Caproni. Molti emozionano, uno in particolare annoia perché scritto in un linguaggio intellettualmente auto compiaciuto.

La raccolta si apre con un’intervista che il figlio di Caproni, Attilio Mauro, ha rilasciato a Matteo Bianchi. Caproni figlio sostiene che scrivere versi è una pratica difficilissima, non è sufficiente mettere parole in colonna per essere poeti, non si deve rispecchiare un’epoca specifica, bensì avere intuizioni che scavalcano il tempo e restano valide a distanza di secoli. Il poeta raggiunge la maturità artistica attorno ai quaranta anni, dopo di che la creatività scema e si ripercorrono i propri passi con meri esercizi di stile.

Il secondo saggio, di Angelo Andreotti, si occupa della raccolta “Res amissa”, uscita postuma nel 1991 a cura del filosofo Giorgio Agamben. La res amissa è la cosa che si può perdere, la cosa che c’era ma di cui si è smarrito anche il ricordo, la cosa nascosta così bene da essere scomparsa e che permane solo come assenza, come nostalgia di un Dono ormai inconoscibile: forse la Grazia, forse la Vita, forse la Poesia stessa, in ogni caso il Bene.

“Gli ultimi versi della sua produzione poetica, e in particolare quelli di Res amissa, risultano franti, in parte anche sincopati, interrotti da trattini e parentesi, separati da spazi bianchi e puntini (di “canto spezzato parla Agamben”); e con questa disarmonia – con questo respiro affannato, ansioso – sembra voler negare al lettore la piacevolezza della lettura, o per lo meno imporgli un ritmo rigido, per nulla naturale”. (Angelo Andreotti)

Il terzo saggio, ancora a firma Matteo Bianchi, è indicativo di una tendenza che, ultimamente, si sta diffondendo nella critica, quella, cioè, di essere multimediale, di mescolare “alto e basso”. (La recente candidatura di Vecchioni al Nobel per la letteratura ne è un esempio.) In questo saggio, Bianchi accosta il testo di “Canzone”, di Lucio Dalla e Samuele Bersani, con la poesia di Caproni “Preghiera”. E, nonostante la disparità di valore, come dimenticare che la poesia è nata proprio con accompagnamento di musica? Come dimenticare il video nel quale Caproni stesso confessa di essersi avvicinato alla poesia da paroliere dei propri componimenti musicali?

Bianchi rimarca il rifiuto del classicismo in Caproni, il suo aggancio con la tradizione popolare di Genova e di Livorno, la facilità e, insieme, la sapienza estrema della rima, l’eco nei suoi versi di Cavalcanti e dei primitivi.

Il quarto saggio, di Fabio Canessa, si sofferma sui temi del congedo e del viaggio, cari al poeta livornese: il congedo è da una vita cara, amata e superiore alla poesia, una vita che nessuna parola riesce a rendere.

“Io son giunto alla disperazione calma,

senza sgomenti.”

“Nella musicalità affabulatoria orchestrata dagli enjambement, nel lessico discorsivo del tono colloquiale c’è tutta la “calma disperazione” dell’accettazione della vita e della morte.”

Anche il viaggio si fonde con il suo contrario, con “la negazione della partenza e il corto circuito fra passato, presente e futuro sfiora il nonsense.”

Nel quinto pezzo, Maurizio Caruso parla degli elementi che hanno ispirato il quadro di Caproni riprodotto sulla copertina.

Nel sesto, Cinzia Demi si occupa della raccolta “Il seme del piangere” (1959) e, in particolare, degli splendidi Versi livornesi. Se Genova è la città della maturità, dell’essere a pieno se stesso, Livorno è il luogo dell’anima, dell’infanzia, del re-incontro con la madre giovane. Il dolore è modulato con disincanto come in “Ad portam inferi” che qui riproponiamo per la sua semplice bellezza.

Chi avrebbe mai pensato, allora,

di doverla incontrare

un'alba (così sola

e debole, e senza

l'appoggio di una parola)

seduta in quella stazione,

la mano sul tavolino

freddo, ad aspettare

l'ultima coincidenza

per l'ultima stazione?

Posato il fagottino

in terra, con una cocca

del fazzoletto (di nebbia

e di vapori è piena

la sala, e vi si sfanno

i treni che vengono e vanno

senza fermarsi) asciuga

di soppiatto - in fretta

come fa la servetta

scacciata, che del servizio

nuovo ignora il padrone

e il vizio - la sola

lacrima che le sgorga

calda, e le brucia la gola.

Davanti al cappuccino

che si raffredda, Annina

di nuovo senza anello, pensa

di scrivere al suo bambino

almeno una cartolina:

"Caro, son qui: ti scrivo

per dirti ..." Ma invano tenta

di ricordare: non sa

nemmeno lei, non rammenta

se è morto o se ancora è vivo,

e si confonde (la testa

le gira vuota) e intanto,

mentre le cresce il pianto

in petto, cerca

confusa nella borsetta

la matita, scordata

(s'accorge con una stretta

al cuore) con le chiavi di casa.

Vorrebbe anche al suo marito

scrivere due righe, in fretta.

Dirgli, come faceva

quando in giorni più netti

andava a Colle Salvetti,

"Attilio caro, ho lasciato

il caffè sul gas e il burro

nella credenza: compra

solo un pò di spaghetti,

e vedi di non lavorare

troppo (non ti stancare

come al solito) e fuma

un poco meno, senza,

ti prego, approfittare

ancora della mia partenza,

chiudendo il contatore,

se esci, anche per poche ore."

Ma poi s'accorge che al dito

non ha più anello, e il cervello

di nuovo le si confonde

smarrito; e mentre

cerca invano di bere

freddo ormai il cappuccino

(la mano le trema: non riesce,

con tanta gente che esce

ed entra, ad alzare il bicchiere)

ritorna col suo pensiero

(guardando il cameriere

che intanto sparecchia, serio,

lasciando sul tavolino

il resto) al suo bambino.

Almeno le venisse in mente

che quel bambino è sparito!

E' cresciuto, ha tradito,

fugge ora rincorso

pel mondo dall'errore

e dal peccato, e morso

dal cane del suo rimorso

inutile, solo

è rimasto a nutrire,

smilzo come un usignolo,

la sua magra famiglia

(il maschio, Rina, la figlia)

con colpe da non finire.

Ma lei, anche se le si strappa

il cuore, come può ricordare,

con tutti quei cacciatori

intorno, tutta quella grappa,

i cani che a muso chino

fiutano il suo fagottino

misero, e poi da un angolo

scodinzolano e la stanno a guardare

con occhi che subito piangono?

Nemmeno sa distinguere bene,

ormai tra marito e figliolo.

Vorrebbe piangere, cerca

sul marmo il tovagliolo

già tolto, e in terra

(vagamente la guerra

le torna in mente, e fischiare

a lungo nell'alba sente

un treno militare)

guarda fra tanto fumo

e tante bucce d'arancio

(fra tanto odore di rancio

e di pioggia) il solo

ed unico tesoro

che ha potuto salvare

e che (lei non può capire)

fra i piedi di tanta gente

i cani stanno a annusare.

"Signore cosa devo fare,"

quasi vorrebbe urlare,

come il giorno che il letto

pieno di lei, stretto

sentì il cuore svanire

in un così lungo morire.

Guarda l'orologio: è fermo.

Vorrebbe domandare

al capotreno. Vorrebbe

sapere se deve aspettare

ancora molto. Ma come,

come può, lei, sentire,

mentre le resta in gola

(c'è un fumo) la parola,

ch'è proprio negli occhi dei cani

la nebbia del suo domani?

La Demi avvicina Caproni a Saba, anch’egli controcorrente per lo stile umile.

Annina è un archetipo femminile, una cavalcantiana e stilnovistica figura guida, che accompagna l’anima del poeta ormai vecchio attraverso una Livorno popolare, gioiosa, mattutina e non ancora bombardata. La madre diventa fidanzata del figlio ma non in un rapporto incestuoso, bensì atemporale, che ricongiunge e fonde le anime; così come la poesia “A mio figlio Attilio Mauro che ha il nome di mio padre”, contenuta in “Il muro della terra” (del 75), crea un legame astorico fra padre e figlio, dove il padre diventa figlio di suo figlio (quasi un’eco, ancora una volta, del paradiso dantesco e della Vergine Maria) e viene trasportato in quel futuro che non gli apparterrà.

Portami con te lontano

...lontano...

nel tuo futuro.

Diventa mio padre, portami

per la mano

dov'è diretto sicuro

il tuo passo d'Irlanda

l'arpa del tuo profilo

biondo, alto

già più di me che inclino

già verso l'erba.

Serba

di me questo ricordo vano

che scrivo mentre la mano

mi trema.

Rema

con me negli occhi allargo

del tuo futuro, mentre odo

(non odio) abbrunato il sordo

battito del tamburo

che rulla - come il mio cuore: in nome

di nulla - la Dedizione.

Il settimo saggio, scritto da Flora di Legami, è il più ostico, indigesto e compiaciuto. Si occupa delle raccolte “Il Franco Cacciatore “ (1982)“ e Il conte di Kevenhüller” (1986), già di per sé difficili per il linguaggio franto e l’ardua ricerca stilistica.