cultura

La bella e la bestia

/image%2F0394939%2F20210205%2Fob_beba7c_images-1.jpg)

Ai bambini piace sentir riraccontare sempre la stessa fiaba. Li rassicura e tranquillizza, affrontano le proprie paure sicuri che il bene e la giustizia trionferanno. Anche per gli adulti accade lo stesso. Quasi tutti i successi letterari mondiali - in particolare quelli che piacciono al pubblico femminile - sono basati sulla trama di due famose fiabe: Cenerentola e la Bella a e la Bestia. Prendiamo ad esempio la seconda. Un’anima bella e pura ammansisce un essere mostruoso, un principe vittima di un incantesimo che lo rende brutto e cattivo. La bella saprà, con la sua innocenza, ritrovare la scintilla di umanità nella bestia e ricondurla alla luce, facendola rifiorire. In queste storie, lui, il cattivo di turno, ha sempre i connotati dell’eroe byronico: bello, torbido e dannato.

Pensiamo ora a un romanzo immortale come Jane Eyre. Jane è, per sua stessa ammissione, oscura, povera, scialba, ma il suo cuore puro, innocente, votato a Dio e al bene, riporterà in vita il conturbante Rochester, indurito da una vita di sofferenze.

Passiamo a tempi più recenti: Twilight. Bella (guarda caso) Swan s’innamora ricambiata del vampiro Edward Cullen. I canini aguzzi e letali di lui vengono sfoderati solo per sorriderle e dire romanticherie. E che dire della fanfiction di Twilight, il caso editoriale Cinquanta sfumature di Grigio? Anastasia Steele, buona, dolce e ingenua, trasforma il sadico pervertito Christian Grey in un principe azzurro, addomesticato e infine sposato.

Mi concentro ora, invece, su Cime tempestose. Che cos’ha di diverso dalle altre storie? Qui l’eroe byronico c’è ma è scisso in due e non ha nessuna controparte capace di rabbonirlo e redimerlo. In realtà l’eroe satanico trova la sua esatta controparte, la sua amata metà dell’inferno. Heathcliff e Cathy non “s’innamorano”, non si scoprono, semplicemente esistono l’uno nell’altra, sono l’uno e l’altra (e, entrambi sono Emily Bronte).

Un libro senza scampo, senza redenzione, almeno per i due eroi principali – dove la morte non è una sconfitta o una punizione bensì un premio. Non vanno in paradiso, quei due, né all’inferno, vanno in luogo – la brughiera – al quale entrambi appartengono da sempre -, si ritrovano, tornano a fondersi, a essere di nuovo la stessa persona che la sorte aveva diviso a metà. Personaggi non immorali ma premorali, agiscono come gli elementi atmosferici, come un fiume che esce dal suo letto o un terremoto che scuote le fondamenta della terra. Non importa quante vittime lascino sul loro cammino, loro devono fare quello che fanno, cioè amarsi, azzannarsi, fondersi.

Ecco perché questo romanzo è così unico, così speciale, così fuori dal tempo.

Non omnis moriar: una meditazione sullo scrivere

/image%2F0394939%2F20201104%2Fob_a7ecc9_aaacbb4b6429ad7d62028d22f0c6a0be.jpg)

di Guido Mina di Sospiro, tradotto dall’inglese da Patrizia Poli

(pubblicato originalmente su New English Review sotto il titolo Non Omnis Moriar: A Meditation on Writing)

Nel 1992 inviai una lettera al mio vecchio professore di latino, nella quale, inter alia, avevo tradotto per lui il finale di un libro terminato di scrivere alcuni mesi prima. The Story of Yew, alias Memoirs of a Tree, o, nell’edizione italiana, L’albero. Segue un estratto dalla risposta epistolare del professore:

II breve frammento del tuo romanzo, che mi hai trascritto, mi è piaciuto molto. Contiene una riflessione seria che credo sia uno dei motivi conduttori del libro. La natura, la morte: quesiti destinati a rimanere senza una risposta convicente. Tra le tante risposte possiamo scegliere quella dei libri poetici con il loro sofferto “non omnis moriar”. In verità l’uomo lavora, crea, per non morire del tutto, per sopravvivere almeno in parte in ciò che ha fatto. C’è in noi una ansia di eterno insopprimibile. Prova a rileggere o a ripensare all’opera di un poeta prendendo come chiave di lettura il tema della morte, la sua risposta a questa mistero. E scoprirai forse che la letteratura è sorta in funzione della morte, come risposta al mistero della morte.

Non omnis moriar è tratto da ciò che probabilmente costituisce il più antico testamento poetico: L’ode 3.30 di Orazio. Significa “non morirò del tutto”. In uno stile piuttosto roboante

Ho creato un monumento più duraturo del bronzo

E più elevato della struttura delle regali piramidi

Che né la vorace pioggia, né lo sfrenato Vento del Nord

Potranno distruggere, né lo sterminato succedersi di anni e la fuga del tempo (…)

il poeta annuncia ai suoi contemporanei e soprattutto ai posteri che non morirà del tutto, che parte di lui vivrà nella sua poesia, come, infatti, è avvenuto: eccomi qui, nel 2020, a citare una poesia vecchia come l’albero di tasso nel mio romanzo: due millenni.

Aveva ragione il mio professore? È per questo motivo che scriviamo? Per non morire del tutto, per sopravvivere almeno in parte in ciò che abbiamo fatto? La letteratura è nata, come la religione, come risposta al mistero della morte? Ho posto tali domande a uno dei più acuti critici letterari che io conosca, Davide Brullo, egli stesso un poeta. Ha risposto:

Certamente, l’uomo scrive per trovare la parola che faccia risorgere. Ma è vero che la risposta alla morte è con la vita. La poesia è vita, fenomenale, funambolica. Credo, poi, che ci sia una eredità, un lascito in luce. Tanto la battaglia con la morte è persa, dunque scagliamo bolidi verbali sul viso del millennio venturo, che esista il nome dello scrittore o meno è iniquo, vano. Egli crea un linguaggio.

Immortalità, dunque, il vero scopo dell’alchimia, il fine escatologico di così tante religioni, maggiori e minori. È bello doppo il morire vivere ancora, come dice il motto rinascimentale.

Mi chiedo se sia stato lo stesso desiderio di immortalità ad animare Alfred Jarry quando scrisse Gestes et Opinions du Docteur Faustroll, Pataphyshycien (Gesta e opinioni del Dr. Faustroll, Patafisico)? Sì e no sarebbero entrambe risposte giuste. Uno dei libri più intelligenti e spiazzanti che io conosca, in grado di prevedere gli sviluppi futuri della cultura occidentale, è stato scritto nel 1898 e pubblicato per la prima volta postumo nel 1911, quattro anni dopo la morte di Jarry.

Lo stesso desiderio di immortalità ha permeato Dissipatio H.G. di Guido Morselli? La risposta può ben essere, ancora una volta, sì e no.

Il titolo sta per Dissipatio Humani Generis, una frase estratta dagli scritti di Giamblico; significa, la scomparsa dell’umanità.

Il protagonista-narratore, un intellettuale lucido, ipocondriaco, “fobantropo” più che misantropo, decide di affogarsi in uno stagno dentro una caverna in alta montagna. Ma, una volta là, cambia idea, e ritorna al suo chalet.

Alla fine scoprirà che l’umanità, dopo che lui ha cambiato idea circa il suicidio, è svanita. L’umanità è ora rappresentata dall’unico componente superstite, un uomo che stava per lasciarsela alle spalle e che non aveva mai sentito di farne parte.

Così ha inizio un monologo – filosofico, ontologico ed escatologico – in uno sfondo di assoluto silenzio, a parte pochi rumori causati dagli animali o da macchine che continuano a funzionare. Presto il suo monologo si trasforma in un dialogo con i suoi ricordi e poi con tutte le persone svanite.

Il supremo solipsista finisce con il desiderare disperatamente gli esseri umani.

Questo fu l’ultimo libro di Morselli; a differenza del protagonista di Dissipatio H. G., non cambìo idea all’ultimo momento e, poco dopo che anche questo manoscritto fu rifiutato, si suicidò. Ma poi fu pubblicato postumo, insieme a diversi altri suoi libri; la prima edizione in inglese uscirà negli Stati Uniti questo dicembre; ed eccomi qui, decadi dopo che il rifiuto spinse il suo autore a suicidarsi – senza però morire del tutto.

Alcuni giorni fa ho ricevuto una email da un’ammiratrice attraverso il mio sito. Aveva comprato il mio L’albero a Losanna, in Svizzera, in francese, e le era piaciuto; lo aveva quindi acquistato in edizione spagnola cosicché potesse leggerlo suo marito; e ora, a Quito, in Ecuador, lo voleva presentare al suo circolo di lettura, all’aperto per via delle restrizioni dovute al Covid, sotto il vulcano Pichincha – lo stesso libro con cui ho iniziato questa riflessione e il cui finale ho tradotto, agli inizi degli anni novanta, per il mio professore di letteratura latina. Ciò che mi colpisce in retrospettiva è che l’albero di tasso (Taxus baccata) è un essere tecnicamente immortale, capace di rigenerarsi all’infinito. I suoi primi fossili sono datati duecentocinquanta milioni di anni e, se paragonati alle sue condizioni attuali, mostrano che non c’è stata evoluzione: è nato perfetto per vivere in eterno.

Questo presunto desiderio d’immortalità, quanto risuonava in me più o meno mezza vita fa? Forse non così a livello conscio come adesso, ma può darsi che già allora fosse la motivazione.

Così tanti poeti e scrittori non sono morti del tutto, e il loro lascito vivente ci permea tutt’oggi. Gli autori contemporanei potrebbero ritenerli i loro mani, cioè le anime degli antenati, e venerarli come spiriti benigni. Alcuni di noi probabilmente già lo fanno.

Back in 1992 I sent a letter to my old Latin literature professor in which, inter alia, I translated for him the ending of a book I had finished a few months before, The Story of Yew, aka Memoirs of a Tree. There follows an excerpt from the professor’s epistolary reply:

The short fragment of your novel, which you transcribed for me, I liked very much. It contains a serious reflection that I believe is one of the main themes of the book. Nature, death: questions destined to remain without a convincing answer. Among the many answers we could choose the one from poetry books with their suffered ‘non omnis moriar.’ In truth man works, creates, not to die wholly, to survive at least in part in what he has done. There is in us an irrepressible yearning for the eternal. Try to reread or rethink the work of a poet taking as a key to understanding the theme of death, his answer to this mystery. And perhaps you will discover that literature was born as a function of death, as an answer to the mystery of death.

Non omis moriar is taken from what probably constitutes the oldest poetical testament: Horace’s Ode 3.30. It means, I will not wholly die. In rather bombastic fashion

I have created a monument more lasting than bronze

and loftier than the royal structure of the pyramids,

that which neither devouring rain, nor the unrestrained North Wind

may be able to destroy, nor the immeasurable

succession of years and the flight of time. (…)

the poet announces to his contemporaries and above all to posterity that he will not wholly die, that part of him will live on in his poetry, as, in fact, it has: here I am, in 2020, quoting a poem as old as the yew tree in my novel: two millennia.

Was my professor right? Is that why we write? Not to die wholly, to survive at least in part in what we have done? Was literature born, much as religion, as an answer to the mystery of death? I posed these questions to one of the most insightful literary critics I know, Davide Brullo, himself a poet. His reply:

Certainly, man writes to find the word that will resurrect him. But it is true that the answer to death is through life. Poetry is life, phenomenal, acrobatic. I believe, moreover, that there is an inheritance, a legacy in light. At any rate the battle with death is lost, so let’s hurl verbal fireballs at the face of the coming millennium, whether the name of the writer exists or not is unfair, vain. He creates a language.

Immortality, then, the true goal of alchemy, the eschatological objective of so many religions, major and minor: È bello doppo il morire vivere ancora, as the Renaissance motto goes: it’s beautiful, after having died, to be still alive.

I wonder if it was the same yearning for immortality that animated Alfred Jarry when he wrote Gestes et Opinions du Docteur Faustroll, Pataphysicien (Exploits and Opinions of Dr. Faustroll, Pataphysician)? Yes and no would be both appropriate answers. One of the cleverest and most mind-bending books known to me, predating developments in western culture by about eighty years, it was written in 1898 and first published posthumously in 1911, four years after Jarry’s death.

Was it the same yearning for immortality that informed Guido Morselli’s Dissipatio H.G.? The answer may well be, once more, both yes and no.

The title stands for Dissipatio Humani Generis, a sentence excerpted from the writings of Iamblichus; it means, the vanishing of humankind.

The narrating protagonist, a lucid, hypochondriac, “fobanthropic” more than misanthropic intellectual, decides to drown himself in a pond inside a cave high up in the mountains. But once there, he changes his mind, and walks back to his cottage.

He will eventually discover that humankind, after he changed his mind about committing suicide, has vanished. Humanity is now represented by its single remaining component, a man who was about to leave it behind and who never felt that he belonged in it in the first place.

Thus begins a monologue—philosophical, ontological and eschatological—with nothing but absolute silence as a background, except for a few noises caused by animals or by machines that keep on working. Soon his monologue turns into a dialogue, with his memories and then with all the vanished people.

The ultimate solipsist ends up longing desperately for humans.

This was Morselli’s last book. Unlike the protagonist in Dissipatio H.G., he did not change his mind at the last moment and did commit suicide shortly after this manuscript, too, was rejected.

But then it was published posthumously, along with several other books of his; its first English edition will be released in the US this coming December; and here I am, writing about it decades after its rejection prompted the author to take his own life—but he did not wholly die.

A few days ago I received through my website an e-mail from a fan. She had bought my Memoirs of a Tree in Lausanne, Switzerland, in its French edition, and had loved it; she had then bought it in its Spanish edition so that her husband could read it; and now, in Quito, Ecuador, she was going to present it to her book club, outdoors because of Covid restrictions, under the Pichincha Volcano—the same book with which I opened this meditation and whose ending I translated, back in the early 1990s, for my professor of Latin literature. What strikes me in retrospect is that the yew tree (Taxus baccata) is a technically immortal being, capable of regenerating itself in perpetuity. Its earliest fossils date back to two hundred and fifty million years ago and, compared to its present state, show that there has been no evolution: born perfect to live eternally.

How did this purported yearning for immortality resonate in me more or less half a lifetime ago? Perhaps not as consciously as it does now, but I suppose it was, even then, the motivator.

So many poets and writers did not wholly die, and their living legacy informs us to this day. Contemporary authors could think of them as their manes, i.e., the souls of dead ancestors, and worship them as benevolent spirits. Some of us probably already do.

Matteo Giancotti, "Paesaggi del trauma"

Il bellissimo saggio di Giancotti, edito da Bompiani, offre un’indagine sul rapporto tra uomo e natura nei contesti di guerra, esaminando la letteratura nata dall’esperienza vissuta. Lo studio si svolge tra Grande Guerra e Resistenza, con un capitolo dedicato ai più recenti orrori nell’ex Jugoslavia attraverso l’esame di un romanzo del francese Mathias Énard.

Come vede il soldato il paesaggio che lo circonda? Innanzitutto, in generale il paesaggio risulta dalla relazione tra gli uomini (e le idee delle loro comunità) e natura. Il militare nella Grande Guerra vede luoghi straziati e piagati dalle armi inumane che devastano il corpo stesso del fante. Inoltre strade, trincee, gallerie, ripari piegano l’ambiente ai bisogni militari facendo della natura una vittima della violenza umana. L’ambiente, così martoriato, non offre consolazione, bellezza, riposo per gli occhi. Nella memorialistica si insiste infatti sulla sofferenza del soldato imprigionato in un contesto funzionale ai combattimenti e quindi alla distruzione; la frattura con il paesaggio è piena, anche se non mancano dei distinguo tra i vari autori. I luoghi sono zone di guerra e di morte; il vivo rigoglio delle piante sembra non poter più tornare.

I testi che Giancotti segue sono in particolare quelli di Comisso, Serra, Lussu, Sbarbaro, Marinetti, D’Annunzio; ci sono sensibilità differenti che portano naturalmente a declinazioni diverse del tema. Un Ungaretti si specchia nel territorio devastato; un Comisso, legato a un’idea della guerra come avventura giovanile, attraverso i positivi ricordi dell’infanzia supera il trauma di vedere il suo Veneto distrutto e saccheggiato dagli austriaci dopo Caporetto, Marinetti invece da futurista si inebria davanti a un paesaggio animato da razzi, bagliori, esplosioni di ogni tipo.

Con la letteratura sorta dalla Resistenza, si ha invece una parziale ricomposizione tra uomo e ambiente; nasce infatti la figura del partigiano che non è imprigionato in una trincea, ma si muove tra boschi e campi, col dinamismo di chi vive come ribelle. Chi combatte per la libertà contro il nazifascismo, si rifugia sulle montagne che spesso sono parte della sua biografia personale. Si vive nella natura, il rapporto è più a misura d’uomo dato che le bande sono piccole e hanno molto spazio a disposizione, inoltre il legame fisico con i propri luoghi accentua il lato patriottico di una guerra che fu anche lotta contro lo straniero. La natura è amica o addirittura madre per certi memorialisti. I testi affrontati nel saggio sono principalmente quelli di Fenoglio, Calvino, Fortini, Caproni, Zanzotto, Meneghello, Cecchinel.

Naturalmente il trauma della violenza vissuta non sempre permette questa riconciliazione tra uomo e paesaggio.

Ad esempio, nel luogo in cui un compagno è caduto ucciso dai tedeschi, sembra permanere in alcuni testi una traccia di dolore indelebile che rende impossibile staccare la bellezza della natura dall’orrore della morte. La permanenza di quanto avvenuto può impedire il godimento del paesaggio se la ferita della violenza non si è rimarginata nel ricordo di chi la visse durante la Resistenza.

Come superare tutto ciò? Per Pavese non resta che affidarsi ai tempi lunghi della natura stessa; lo scorrere del tempo, il susseguirsi delle stagioni, il rinnovarsi delle generazioni porterà un domani al riassorbire dei traumi nel grande ed eterno flusso di tutte le cose.

Un libro davvero bello quello di Giancotti; il pregio più grande è che stimola a leggere i tanti autori citati, tra i quali troviamo memorialisti, ma anche poeti e romanzieri che con la parola scritta hanno testimoniato il dolore di momenti terribili.

Un neopaganesimo contemporaneo praticabile

[Pubblicato originalmente da Reality Sandwich sotto il titolo di A Viable, Contemporary Neopaganism; traduzione dall’inglese di Patrizia Poli.]

“Quindi, se voglio che i messicani imparino il nome di Quetzalcoatl, è perché voglio che parlino con le lingue del loro stesso sangue. Vorrei che il mondo teutonico parlasse di nuovo in termini di Thor e Wotan e dell’albero Idrasil. E vorrei che il mondo druidico riconoscesse, onestamente, che il vischio è il loro mistero, e che loro stessi sono i Tuatha De Danaan vivi, ma sommersi. E un nuovo Hermes dovrebbe ritornare nel Mediterraneo, e un nuovo Ashtarot in Tunisia; e Mithra di nuovo in Persia e Brahma tutto intero all’India, e il più vecchio dei draghi in Cina.” – D. H. Lawrence Il serpente piumato

Già nel 1968, Alain de Benoist fondò in Francia il gruppo di ricerca e di studi per la civiltà europea, un pool di esperti etno-nazionalisti che rifiutava il Cristianesimo e promuoveva il ritorno al paganesimo. Alcuni anni prima, a Findhorn, in Scozia, era nata quella che chiamiamo la New Age. Coloro che non accettavano la propaganda materialistica e atea dell’Occidente laico, ma che, allo tesso tempo, avvertivano che le risposte ai loro bisogni spirituali non si trovavano più nel Cristianesimo, stavano cercando nuove opzioni.

Per anni studente di religioni comparate e di esoterica accademica, io stesso considero il paganesimo una prospettiva praticabile, specialmente in Europa, mentre il tradizionalismo del genere sostenuto da Renè Guenon, Ananda Coomaraswamy, Titus Bruckhardt, Julius Evola e altri tradizionalisti del ventesimo secolo sembra realisticamente insostenibile. In altre parole, nonostante la mia buona volontà, trovo che pregare, per dire, Mercurio o Odino o Mitra sia leggermente impraticabile, se non comico. D’altra parte, molte delle deità appartenenti alla mitologia greco romana furono di fatto incorporate nella religione cattolica romana. Quest’ultima, nonostante affermi l’opposto, è completamente politeista, per la fede nella Trinità, per la sovrabbondanza di santi maschi e femmine, e per la Vergine Maria adorata attraverso una moltitudine di apparizioni in paesi, e persino regioni, diversi all’interno della stessa nazione. Non potrebbe essere altrimenti, data l’ineluttabile influenza della mitologia che il cattolicesimo romano ha alla fine soppiantato.

Una caratteristica che distingue il Cattolicesimo dalle altre sette cristiane, e in realtà da tutte le religioni abramiche, è il già menzionato culto della Vergine, cioè il culto della Dea. Va da sé – letteralmente: nessun membro del clero cattolico lo ammetterebbe apertamente – che, nella religione cattolica, Nostra Signora è allo stesso tempo Cibele, Minerva, Diana, e varie altre dee dell’antichità. Una festività fra tutte evidenzia questo: il 15 agosto è la festa dell’Assunzione, l’assunzione della Vergine Maria in cielo. In Italia questa festa è oggi chiamata “Ferragosto”. L’intera nazione chiude, e in questo, così come in popolarità, compete con il Natale. Infatti “Ferragosto” deriva dal latino “Feriae Augusti” (il riposo di Augusto), una festa fissata dall’imperatore Augusto nel 18 d.c. per celebrare il raccolto, il ciclo della fertilità e della maturazione, e, infine, la dea Diana.

Di conseguenza pregare la Vergine Maria evoca molte dee precedenti, delle quali lei è diventata, per così dire, un ricettacolo. Niente di tutto ciò mi era chiaro fino a circa quindici anni fa, e ancora mi meraviglio di tale fenomeno neopagano sotto mentite spoglie.

Viaggiando attraverso l’Europa cattolica in particolare ci s’imbatte in un certo numero di santuari mariani, eretti per celebrare l’apparizione della Madonna in uno specifico luogo. Ad esempio, alcuni saranno devoti alla Vergine di Loreto, altri a quella di Lourdes, o di Fatima – è sempre la stessa Madonna, ovviamente, ma ancora una volta sembrerebbe riaffermare i suoi tratti politeisti per il fatto di essere adorata sotto nomi diversi.

Recentemente, mia moglie ed io abbiamo celebrato un importante anniversario di matrimonio attraversando in auto la Spagna e la Francia. Volenti o nolenti, il sottotema del nostro grand tour è stato la Madonna.

Persino a Girona, il posto dove stavamo e che abbiamo usato come base per esplorare le terre amate da Salvador Dalì, ci siamo imbattuti in una magnifica cattedrale gotica, in origine un foro romano in cima a una rampa di scale, dedicata a Nuestra Señora (Nostra Signora).

Dopodiché abbiamo fatto una breve tappa a Saragozza, per porgere omaggio a Nuestra Señora del Pilar (Nostra Signora del Pilar [Pilastro]). Poi avanti fino a Burgos, con la sua splendida e ricchissima cattedrale gotica, anch’essa dedicata a Nuestra Señora. Lo stesso dicasi per l’impressionante cattedrale di Leon, con una distesa di vetrate multicolori. Covadonga, nelle Asturie, rappresenta un pellegrinaggio mariano per l’intera Spagna; è dove un futuro re visigoto, Pelagio, vincendo una battaglia contro i mori – che, in ogni modo, odiavano il clima piovoso – fece in modo che le Asturie non fossero mai conquistate...

In Francia, la nostra prima tappa è stata Rocamadour, non solo per Durlindana, la spada del paladino Rolando conficcata nella roccia ma, ovviamente, per Notre Dame (Nostra Signora), alla quale l’intero complesso medievale, magnificamente stratificato e intagliato nella roccia viva, è dedicato. Anche Rouen e Parigi hanno maestose cattedrali dedicate a Notre Dame.

Fra tutti questi luoghi, quello che ha “parlato” sia a mia moglie sia a me è stata la Basilica-Cattedral de Nuestra Señora del pilar, in Saragozza.

Mi corre l’obbligo di contestualizzare la nostra visita.

Si è trattato di una semplice tappa, sulla strada da Girona a Burgos. Essendo il trasferimento più lungo del nostro grand tour (670km), non c’era tempo da perdere. Inoltre, si dava il caso che fosse domenica, e la Basilica-Catedral era prevedibilmente affollata – ma per lo meno di fedeli, quindi in uso per ciò per cui era stata costruita, come luogo di culto piuttosto che come museo, com’è il caso, ad esempio, di Burgos. Cerco di essere un guidatore attento, e sono estremamente concentrato quando guido sulle autostrade o in qualsiasi altro posto che comporti alta velocità. Ma quando arrivo in città, mi rilasso e prendo fiato. Dopo tutto, un incidente in un parcheggio è un graffio, o un coccio, mentre un incidente in autostrada può facilmente essere mortale. Mia moglie, invece, diventa inquieta nel traffico e piuttosto impaziente nei parcheggi, suppongo per la voglia di arrivare. Così, mentre io mi rilasso, lei tende a innervosirsi. In un parcheggio sotterraneo, presso la Basilica–Catedral, stavo avendo difficoltà a parcheggiare la nostra grande Kia Carens (Carens? Ci credereste che i coreani le hanno dato il nome dal latino “carente”?), noleggiata a Barcellona. Alla fine di un breve battibecco, le ho detto: “Se sei così brava, parcheggiala tu”. Non ha gradito l’affronto, ma ha parcheggiato la macchina. Emergendo nella piazza, siamo stati gratificati da inaspettate proprozioni americane. L’enorme Basilica–Catedral al centro; altre due chiese su entrambi i lati dell’oblunga e immensa piazza; e il fiume Ebro dall’altra parte, attraversato da un glorioso ponte romano. Distratti, siamo entrati nell’affollata Basilica-Catedral e abbiamo subito trovato Nostra Signora del Pilar: una statuetta di esattamente trentasei centrimetri e mezzo posta in cima a un piccolo pilastro. Quell’immensa piazza con due co-cattedrali e un’altra chiesa importante; quell’enorme basilica cattedrale che risale agli inizi della Cristianità, poi costantemente modificata durnate i secoli—per questo? Non appena il mio intelletto ha formulato tale domanda, mi sono trovato commosso fino alle lacrime. Non so perché. Mia molgie, di fianco a ma, era ugualmente sopraffatta.

In altri santuari mariani lungo la strada eravamo riusciti ad avere il posto tutto per noi, ed eravamo in uno stato d’animo più calmo, più incline, si potrebbe dire, alla meditazione. Nella Basilica–Catedral era tutto l’opposto—eppure mai prima avevamo sperimentato niente del genere.

Nella mia beata ignoranza, non conoscevo l’esatta natura di questa particolare apparizione, sebbene io intuissi che doveva essere portentosa, dato che, in un viaggio precedente, avevo notato che la cattedrale di Chartres è anch’essa dedicata a Nostra Signora del Pilar. Così si dice:

“Secondo la leggenda, nei primi tempi della chiesa, il 2 gennaio del 40 d.c., l’apostolo Giacomo (Santiago) Maggiore stava predicando il Vangelo in Caesaraugusta (l’odierna Saragozza) presso il fiume Ebro, quando vide Maria, miracolosamente apparsa in carne e ossa su un pilastro, che gli chiedeva di ritornare a Gerusalemme. Si crede che il pilastro, che era trasportato da angeli, fosse lo stesso venerato in Saragozza, nella spagna di oggi. Guarigioni miracolose sono state segnalate nel luogo.”

Questa, ho appreso inoltre, è stata l’unica apparizione della Vergine prima della sua Assunzione in cielo (o Dormizione, come la chiamano gli anglicani), cioè mentre era ancora viva. È anche la prima apparizione mariana fra tutte, e la chiesa originariamente eretta per celebrarla è la prima chiesa della cristianità dedicata a Nostra Signora.

Così, nonostante l’importanza di tutti gli altri santuari mariani che abbiamo visitato prima e dopo di allora (ad esempio Guadalupe, nell’Estremadura, in Spagna, che poi, attraverso un’altra apparizione al di là dell’oceano Atlantico, divenne la Santa Patrona del Messico; Loreto, nelle Marche, in Italia, dove il santuario della Santa Casa si suppone contenga la casa nella quale ha vissuto la Vergine, trasportata in volo fin là attraverso il mare Adriatico dagli angeli), è poetico che questo, fra tutti, ci abbia commosso così profondamente—quello in cui è nato il culto della Vergine, ed è rinato il culto della Dea.

Ma se doveste ancora pensare al marianesimo come ad un culto esclusivamente per Cattolici, sebbene io abbia cercato di mettere in evidenza le sue forti connotazioni pagane, considerate il nome della città “Los Angeles”. Mentre spesso ci si riferisce ad essa come alla Città degli angeli, il suo nome completo è: El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Angeles de Porciùncula – “La città di Nostra Signora la regina degli angeli della Porziuncola”. La Porziuncola è la chiesetta che San Francesco di Assisi restaurò dopo aver ricevuto una visione mistica, un’altra è la piccola cappella di Santa Maria degli Angeli, che più tardi divenne la sua casa. Sopra alla minuscola Porziuncola è stata costruita l’enorme basilica di Santa Maria degli Angeli. Così, persino Los Angeles ha un’origine squisitamente mariana—e risonanza?

“So if I want Mexicans to learn the name of Quetzalcoatl, it is because I want them to speak with the tongues of their own blood. I wish the Teutonic world would once more think in terms of Thor and Wotan, and the tree Igdrasil. And I wish the Druidic world would see, honestly, that in the mistletoe is their mystery, and that they themselves are the Tuatha De Danaan, alive, but submerged. And a new Hermes should come back to the Mediterranean, and a new Ashtarot to Tunis; and Mithras again to Persia, and Brahama unbroken to India, and the oldest of dragons to China.” —D.H. Lawrence, The Plumed Serpent

As early as in 1968, Alain de Benoist founded in France the Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européenne, a ethnonationalist think-tank that rejected Christianity and advocated a return to Paganism. A few years before, at Findhorn, in Scotland, what we now call New Age was born. Those who did not buy the materialistic and atheistic propaganda of the secular West, but who at the same time no longer felt that the answers to their spiritual needs would be found in Christianity, were searching for new options.

For years a student of comparative religion and of scholarly esoterica, I myself find Neopaganism to be a viable prospect, especially in Europe, while Traditionalism of the sort advocated by René Guénon, Frithjof Schuon, Ananda Coomaraswamy, Titus Burckhardt, Julius Evola and other 20th century Traditionalists seems realistically untenable. In other words, despite my good will, I find praying to, say, Mercury, or Odin, or Mithras bordering on the impractical, if not on the silly. On the other hand, many of the deities belonging to Greco-Roman mythology were de facto incorporated into the Roman Catholic religion. The latter, despite its claims to the opposite, is thoroughly polytheistic, owing to its belief in the Trilogy; in an overabundance of male and female saints; and in the Holy Virgin, worshipped through a multitude of apparitions in different countries and even regions within the same country. It couldn’t be otherwise, given the inescapable influence of the mythology Roman Catholicism eventually supplanted.

One feature that distinguishes Catholicism from the other Christian sects, and indeed from all Abrahamic religions, is the mentioned cult of the Virgin, i.e., the cult of the Goddess. It goes without saying — quite literally: no member of the Catholic clergy would ever admit as much openly — that, within the Catholic religion, Our Lady is at once Cybele, Minerva, Diana, and various other goddesses of antiquity. One festivity above all illustrates this: the 15th of August is the Feast of the Assumption, the Assumption of the Virgin Mary into Heaven. In Italy such a feast is to this day called “Ferragosto”. The whole country shuts down, and in that, as well as in popularity, it rivals Christmas. In fact, “Ferragosto” comes from the Latin “Feriae Augusti” (Augustus’s rest), a celebration established by Emperor Augustus in 18 BC to celebrate the harvest, the cycle of fertility and ripening, and ultimately the goddess Diana.

Consequently praying to the Blessed Virgin Mary conjures up much earlier goddesses, too, of which she has become, so to speak, a repository. None of this was clear to me until about fifteen years ago, and I still marvel at this neopagan phenomenon in disguise.

When travelling across Catholic Europe in particular, one chances upon a number of Marian shrines, erected to celebrate her apparition in a specific place. Some people will be devoted to, say, the Virgin of Loreto, others of Lourdes, or of Fatima—it’s always the same Virgin, of course, but once more she would seem to be reasserting her inherent polytheistic traits by being worshiped under different names.

Recently my wife and I celebrated an important wedding anniversary by motoring across Spain and France. Willy-nilly, the sub-theme of our grand tour turned out to be Our Lady.

Even in Girona, the first place we stayed at and were using as a base from which to explore Salvador Dalí’s stomping grounds, we chanced upon a magnificent Gothic cathedral, originally the Roman forum atop a flight of steps, dedicated to Nuestra Señora (Our Lady).

We then paused briefly in Zaragoza to pay homage to Nuestra Señora del Pilar (Our Lady of the Pillar). Then on to Burgos, with its supremely rich and gorgeous Gothic cathedral, also dedicated to Nuestra Señora. The same goes for Léon’s impressive cathedral with acres of stained glass windows. Covadonga, in Asturias, is a Marian pilgrimage for the whole of Spain; that’s where a Visigothic king-to-be, Pelagius, by winning a battle against the Moors — who hated the rainy climate anyway — made sure that Asturias would never be conquered. Pelagius/Pelayo was helped in this battle by the Virgin. From a mini-kingdom born in a cave deep in the Asturian mountains to a world power and today a world language—who would have thought…

Over in France, our first stop was Rocamadour, not only for Durendal, paladin Roland’s sword stuck in the stone, but of course for Notre Dame (Our Lady), to whom the whole magnificently stratified medieval complex carved out of sheer rock is dedicated. Rouen and Paris have magnificent cathedrals dedicated to Notre Dame, too.

And yet, out of all these places, the one that “spoke” to both my wife and to me was the Basilica-Catedral de Nuestra Señora del Pilar, in Zaragoza.

I should contextualize our visit.

This was a mere stop, coming from Girona on the way to Burgos. Being the longest transfer in our grand tour (670 kms), there was no time to waste. Also, it happened to be a Sunday, and the Basilica-Catedral was predictably crammed—but at least with the faithful, hence being used for what it was intended, as a place of worship rather than as a museum, which is the case, for example, in Burgos. I try to be a careful driver, and am extremely concentrated when driving on highways or anywhere at high speed. But when I get to a town or to a city, I relax and decompress. After all, an accident in a parking lot is a scratch, or a dent, while an accident on a highway can easily be deadly. My wife, on the other hand, gets restless amid traffic and quite impatient in a parking lot, I suppose out of eagerness to have arrived already. So while I relax she tends to tense up. In an underground parking by the Basilica-Catedral I was a having trouble getting the maneuver right to park our largish Kia Carens (Carens? Would you believe the name the Koreans gave it? From the Latin, “lacking”?). We bickered, and I said, “If you’re so good at it, park it yourself.” She didn’t like such effrontery, but went ahead and parked the car. As we emerged in the plaza, we were treated to unexpected American spaces and scope: the gargantuan Basilica-Catedral in the center; two more churches at either end of the oblong and immense plaza; and the river Ebro on the other side, crossed there by a glorious Roman bridge. Still in a somewhat distracted mood, we entered the crowded Basilica-Catedral, and quickly found the Virgen del Pilar: a statuette of 14.37 inches exactly standing atop a smallish pillar. That immense plaza with two co-cathedrals and another church of merit; that enormous Basilica-Catedral dating back to the outset of Christianity and then constantly modified over time—all for this? No sooner had my intellect formulated this than I was moved to tears, and started weeping. I have no idea why. My wife, a few footsteps behind me, was equally overwhelmed.

In other Marian shrines along the way we had the place to ourselves, and were in a calmer mood, conducive, one would think, to meditation. It was all the opposite inside the Basilica-Catedral—and yet, we’d never experienced anything of the sort.

In my blissful ignorance, I didn’t know the exact nature of this particular apparition, though I realized it must be portentous as I was surprised to discover, on a previous journey, that the cathedral in Charters is also devoted to the Virgen del Pilar. There it follows:

“According to legend, in the early days of the Church on January 2nd, 40 AD, the Apostle James (Santiago) the Greater was proclaiming the Gospel in Caesaraugusta (present day Zaragoza) by the river Ebro, when he saw Mary miraculously appearing in the flesh on a pillar calling him to return to Jerusalem. The pillar, which was being carried by angels, is believed to be the same one venerated in Zaragoza, Spain today. Miraculous healings have been reported at the location.”

This, I also learned, was the only apparition of the Virgin before her Assumption into Heaven (or Dormition, as the Anglicans call it), i.e., while still alive. It is also the first Marian apparition of them all, and the church originally erected to celebrate it, the first church in Christianity dedicated to Our Lady.

So, the importance of all other Marian shrines we’ve visited before and since notwithstanding (for example, Guadalupe, in Extremadura, Spain, which then, through another apparition across the Atlantic Ocean, became the Patron Saint of Mexico; Loreto, in the Marche, Italy, where the Shrine of the Holy House supposedly contains the house in which the Virgin lived, flown there from across the Adriatic Sea by angels), it is poetic that this one, of them all, would move us so deeply—the one in which the cult of the Virgin was born, and the cult of the Goddess, reborn.

But should you still think of Marianism as a cult exclusively for Catholics, though I’ve been trying to point out its strong pagan connotations, consider the name of the city “Los Angeles”. While often referred to as the City of Angels, its full name is: El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles de Porciúncula—“The Town of Our Lady the Queen of Angels of Porziuncola.” The Porziuncola is the little church that Saint Francis of Assisi restored after receiving a mystical vision; another one is the little chapel of Saint Mary of the Angels, which later became his house. On top of the tiny Porziuncala was built the huge Basilica of Saint Mary of the Angels. So even Los Angeles happens to have a distinctly Marian origin—and resonance?

Narrare e leggere "belle storie"

Poiché non si può parlare di lettura senza parlare di libri, inizierò col raccontare qualcosa che ha a che fare con uno dei miei autori preferiti, Robert Louis Stevenson... Come è noto, nel 1889, a trentanove anni, Stevenson si trasferisce con la famiglia nelle isole Samoa, dove rimarrà fino al termine della sua breve e intensa vita. In questi anni di permanenza, Stevenson si meriterà dagli indigeni il nome di “Tusitala”, cioè “colui che racconta belle storie”, in particolare quelle della tradizione della Scozia, di cui era originaria la sua famiglia. Scrive Stevenson nel suo libro-diario “Nei mari del Sud”:

“Quando volevo cercare qualche particolare di un costume selvaggio o di una credenza superstiziosa, frugavo indietro nella storia dei miei padri e ripescavo qualche tratto di eguale barbarie: Michael Scott, la testa di Derwentwater, la seconda vista, lo Spirito delle acque, ciascuno di questi ho trovato che funzionava come esca; la testa del toro nero di Sterling mi ha procurato la leggenda di Rahero; e ciò che sapevo dei Cluny Macpherson o degli Appin Stewart mi permise di conoscere i Tevas di Tahiti e mi aiutò a capirli. L’indigeno non si vergognava più, il suo senso di fratellanza cresceva e le sue labbra si aprivano”. (1)

Stevenson è orgoglioso di saper comunicare con queste persone con questi “ascoltatori e narratori di storie”,(2) come egli li chiama. Così descrive una serata di veglia trascorsa in compagnia di uno straordinario narratore delle isole Paumotu: “Stretti intorno alla lampada serale, col sottofondo della risacca, pendevamo dalle sue labbra, emozionati” (3). Un intero capitolo di “Nei mari del Sud” è dedicato alla “storie cimiteriali” raccontate da costui, storie che venivano narrate durante le veglie funebri per esorcizzare la paura della morte e per consolare.(4)

Il 3 dicembre 1894, Robert Louis Stevenson si spegneva all’improvviso, colpito da emorragia cerebrale. Il suo biografo, Graham Balfour, racconta puntualmente la solenne cerimonia funebre: i capi indigeni, grati allo scrittore per essersi opposto alla colonizzazione americana e tedesca delle Samoa, aprirono in poche ore una strada nella foresta perché Stevenson, com’era suo desiderio, potesse essere sepolto sulla cima del monte Vea, “alto sui litorali bianco e celesti dell’isola di Upolu”, ai piedi del quale aveva costruito la sua casa, “una casa grande, e con un grande e inutile caminetto di pietra, e un’ampia veranda affacciata sul panorama” (5)

Certo, Stevenson si guadagnò la riconoscenza degli indigeni per essersi opposto alla colonizzazione tedesca ed americana delle isole Samoa, ma si può di certo pensare, e mi piace pensare, che è anche al fascino delle storie da lui raccontate che deve gli onori che gli indigeni gli tributarono seppellendolo in cima a quel monte. Non sappiamo quanto le sue storie fossero comprese nel loro profondo significato, se la loro struttura fosse evidente, se i personaggi fossero individuati nelle loro caratteristiche, e francamente questo non è affatto importante; ciò che conta è il fascino che quelle storie emanavano, la suggestione, la magia: sono questi i fili invisibili che hanno incatenato gli abitanti delle Samoa, così diversi per cultura, lingua, tradizioni, visione del mondo, ad un grande scrittore dalla strana vita proveniente dall’altro capo del mondo, e lui a loro; e ciò che ha reso possibile questo legame è stata proprio la narrazione, l’incanto della parola, della voce umana.

Stevenson quindi, fornisce “indicazioni didattiche” molto utili a chi vuol sperimentare nuovi modi per motivare alla lettura: un ambiente caratterizzato dalla piacevolezza, dall’intimità e dalla presenza della voce umana, la gratuità del raccontare, l’amore che il narratore nutre per le sue storie, la narrazione che veicola la letteratura e in genere l’insegnamento...

Queste indicazioni le ritroviamo anche in Daniel Pennac, autore contemporaneo di romanzi per adulti come Il paradiso degli orchi, La fata carabina, La prosivendola e di Signori bambini. Pennac, in Come un romanzo, un saggio piacevolissimo e molto stimolante che appunto si legge come un racconto, affronta il problema della disaffezione alla lettura nei giovani e indaga sul perché il libro si stia sempre di più trasformando in una “muraglia” che ci separa dai nostri figli e dai nostri allievi.

Nel saggio Pennac parte dalla sua esperienza di genitore di un ragazzo che non ama leggere e ripercorre all’indietro le tappe che hanno portato il figlio a questa disaffezione, un “male” che colpisce anche gli alunni del liceo parigino dove l’autore insegna francese. Così inizia il suo libro:

“Il verbo leggere non sopporta l’imperativo, avversione che condivide con alcuni altri verbi: il verbo “amare”... il verbo “sognare”... Naturalmente si può sempre provare. Dai, forza: “Amami!”, “Sogna!” “Leggi!”... Risultato? Niente.”(6)

Questa avversione alla lettura, continua Pennac, diventa una muraglia perché è veramente inconcepibile per noi, soprattutto “...se apparteniamo a una generazione, a un’epoca, a un ambiente, a una famiglia dove la tendenza era piuttosto quella di impedirci di leggere. ‘Ma smettila di leggere, insomma, ti rovinerai gli occhi!... Spegni la luce! E’ tardi!... Leggere a quei tempi era un atto sovversivo. Alla scoperta del romanzo si univa l’eccitazione di disobbedire alla famiglia. Duplice incanto! Oh, il ricordo di quelle ore di lettura rubate sotto le coperte alla luce di una torcia elettrica!”(7). Dopo aver riflettuto su se stesso bambino, Pennac riflette su se stesso genitore:

“Siamo giusti: non abbiamo pensato subito di imporgli la lettura come dovere. All’inizio abbiamo pensato subito al suo piacere. I suoi primi anni ci hanno messo in uno stato di grazia e l’assoluto stupore dinanzi a questa nuova vita ci ha conferito una sorta di genialità. Per lui siamo diventati narratori. Dal primo sbocciare in lui del linguaggio abbiamo incominciato a raccontargli delle storie. Era un talento che ignoravamo di avere... Se invece non abbiamo avuto questo talento, se gli abbiamo raccontato le storie di altri, e anche piuttosto male, cercando le parole, storpiando i nomi propri, confondendo gli episodi... poco importa. E se anche non abbiamo raccontato affatto, se ci siamo limitati a leggere a voce alta, eravamo il suo romanziere, il narratore unico grazie al quale ogni sera lui si infilava nel pigiama del sogno prima di scomparire sotto le lenzuola della notte. O meglio, eravamo il Libro. Ricordatevi di quell’intimità così ineguagliabile. Come ci piaceva spaventarlo per il puro piacere di consolarlo! E lui, come chiedeva quello spavento! Già così poco credulone, eppure tutto tremante di paura. Un vero lettore, insomma... Che pedagoghi eravamo, quando non ci curavamo della pedagogia!” (8)

Anche Pennac, quindi, ci invita a creare ambienti “caldi”, leggere per il piacere di farlo, e soprattutto a narrare, legando quindi strettamente lettura e narrazione.

La narrazione, infatti, “è una delle forme di discorso più diffuse e più potenti della comunicazione umana”(9) Fra le sue straordinarie caratteristiche ha quella di ordinare in sequenza gli eventi, di renderli lineari, di collegarli logicamente, ma anche di elaborare ciò che esula dalla norma, “l’elemento insolito”, e quindi di dargli significato. La curiosità del bambino verso il nuovo, l’inusuale, il divergente, che diventa nell’adulto desiderio di conoscenza, amore per la ricerca e la scoperta, potrebbe avere qui le sue radici. La narrazione infatti investe fin dall’inizio la vita dell’uomo: i concetti di bene e di male, i valori, i comportamenti, i canoni estetici ecc., vengono trasmessi al bambino attraverso racconti ed egli, a sua volta, per rapportarsi al mondo, impara a raccontare attraverso suoni, gesti, parole, frasi che l’adulto trasforma in storie, in comunicazione. Il meccanismo della narrazione è così connaturato all’uomo che i bambini comprendono le storie ancora prima di aver appreso a parlare ed avanza l’ipotesi che “la struttura della grammatica umana potrebbe aver avuto origine da una pulsione protolinguistica a narrare.”(10)

Narrare quindi, e narrare belle storie” a casa e a scuola, creando ambienti gradevoli dove il clima sia quello descritto da un altro dei miei autori preferiti, Italo Calvino, nella prefazione al suo libro “Se una notte d’inverno un viaggiatore”:“Mettetevi comodi...”

La lentezza, la piacevolezza, la gratuità: modi di essere spesso sconosciuti a scuola. Ci sono i programmi da finire, le verifiche da fare, e poi le aule sono disadorne, i banchi rotti, la luce fredda... Chi di noi, anche se appassionato lettore, amerebbe immergersi nel suo libro in un ambiente simile? Allora, per prima cosa, creiamo con i ragazzi un luogo nuovo, “nostro”, dove stare bene. Se nella scuola c’è uno spazio che nessuno utilizza, si può trasformare in un luogo magico, dove perdersi nelle storie (“Siate maghe!” raccomanda Pennac alle bibliotecarie, e l’invito potrebbe di certo estendersi a tutte le insegnanti, “e i libri voleranno direttamente dagli scaffali alle mani del lettore”) (11). Si può trasformare, ad esempio, in una sala oscurabile, quasi buia, dove gli alunni stanno seduti su tappeti o stuoie; si chiede loro di rilassarsi come desiderano; l’insegnante legge in modo lento ed espressivo, illuminata da un faretto; al termine della lettura si rimane per un poco in silenzio (Pennac suggerisce di non uscire bruscamente dalle storie...), poi l’insegnante invita gli alunni a sedersi in cerchio, all’indiana, e, senza accendere la luce, chiede loro come sono stati, se sono riusciti a concentrarsi, se c’è un’immagine che li ha particolarmente colpiti, se questa immagine suscita in loro ricordi personali o di altre storie; nelle risposte si segue l’ordine del cerchio, ma nessuno è obbligato a parlare... Se lo spazio non c’è, si può trasformare la propria classe: ognuno porta da casa un cuscino, da conservare insieme a quelli dei compagni dentro un grande sacco “parcheggiato” in un angolo della classe insieme ad una stuoia o ad un tappeto, e quando è il momento opportuno, si stendono stuoie e tappeti, il sacco si apre, le finestre si chiudono un poco, l’insegnante si siede in mezzo ai ragazzi, apre il libro e... comincia il viaggio nelle storie!

Come avrete notato in questi piacevoli luoghi si legge ad alta voce. Insieme alla narrazione, questo tipo di lettura è un altro “mezzo magico” troppo spesso trascurato. “Il leggere con forte motivazione e partecipazione emotiva, e quindi con gioia e gratificazione personale, è la vera decisiva pratica che deve mirare a promuovere una valida educazione alla lettura” (12), e la lettura ad alta voce, contrariamente a quanto spesso si ritiene, stimola il desiderio di leggere attraverso il suono, il ritmo ed anche la gestualità. Questi preziosi strumenti della comunicazione, che non vengono utilizzati nella lettura, facilitano la comprensione del testo e lo rendono più piacevole arricchendolo di quella “teatralità” che rende tanto accattivanti i mass-media:

“La narrazione non può essere senza voce”, scrive Bruner.(13)

Infatti “...leggere significa stabilire una relazione attraverso il tatto, la vista, l’udito (le stesse parole risuonano). Si legge con tutto il corpo... Le parole, il modo in cui si succedono, le ripetizioni, la loro musica, il loro corpo affascinano. E il piacere viene leggendo, inspiegabile e desiderabile” (14); e nella lettura, “la voce della madre, del padre (del maestro, del professore) ha una funzione insostituibile... per la promozione del libro da mero oggetto di carta stampata a ‘medium’ affettuoso, a momento della vita” (15)

James Joyce a chi lo accusava di scrivere opere troppo complesse, rispondeva che tutti sarebbero stati in grado di capirle se fossero state lette ad alta voce.

Quindi, attrezzare luoghi “caldi” dove narrare e leggere ad alta voce “Belle Storie”. Ma che cosa s’intende per “belle storie”? Quali racconti, quali libri possono essere definiti tali e quindi proposti perché possano catturare alla lettura?

Fra i dieci diritti del lettore elencati da Pennac nel suo già citato saggio, c’è anche quello di “leggere qualsiasi cosa” (16), sia i “buoni” che i “cattivi” romanzi, perché, come quelle del Signore, le vie della lettura sono infinite ed alla fine, se non si è stati demonizzati e repressi, arriva il momento in cui “al romanzo chiediamo qualcosa di più della soddisfazione immediata ed esclusiva delle nostre sensazioni”, e le buone letture hanno la meglio sulla letteratura “usa e getta” che “si limita a riprodurre all’infinito gli stessi tipi di racconti, che fabbrica stereotipi a catena, fa commercio di buoni sentimenti e sensazioni forti, prende al volo tutti i pretesti offerti dall’attualità per sfornare una narrativa di circostanza...” (17)

Se questo è vero, esistono comunque “belle storie”, più capaci di altre di affascinare e quindi di motivare alla lettura? Italo Calvino aveva un’opinione in proposito. Nel suo libro “Perché leggere i classici” (il titolo è da leggersi come un’affermazione, e non come un interrogativo...) egli dà 14 definizioni di che cosa è un classico; ve ne propongo alcune fra quelle più significative per me:

“i classici sono libri che esercitano un’influenza particolare sia quando s’impongono come indimenticabili sia quando si nascondono nelle pieghe della memoria mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale...

... i classici sono libri che quanto più si crede di conoscerli per sentito dire, tanto più quando si leggono davvero si trovano nuovi, inaspettati, inediti...

... il classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire...

... il TUO classico è quello che non può esserti indifferente e che ti serve per definire te stesso in rapporto e magari in contrasto con lui...

... si dicono classici quei libri che costituiscono una ricchezza per chi li ha letti e amati...

...le letture in gioventù possono essere poco proficue, per impazienza, distrazione, inesperienza delle istruzioni per l’uso, inesperienza della vita. Possono essere (magari nello stesso tempo) formative nel senso che danno una forma alle esperienze future, fornendo modelli, contenitori, termini di paragone, schemi di classificazione, scale di valori, paradigmi di bellezza: tutte cose che continuano a operare anche se del libro letto in gioventù ci si ricorda poco o nulla. Rileggendo il libro in età matura, accade di ritrovare queste costanti che ormai fanno parte dei nostri meccanismi interiori e di cui avevamo dimenticato l’origine. C’è una particolare forza nell’opera che riesce a farsi dimenticare in quanto tale, ma che lascia il suo seme... Naturalmente questo avviene quando un classico “funziona” come tale, cioè stabilisce un rapporto personale con chi legge. Se la scintilla non scocca, niente da fare: non si leggono i classici per dovere o per rispetto, ma solo per amore. Tranne a scuola: la scuola deve farti conoscere bene o male un certo numero di classici tra i quali (o in riferimento ai quali) tu potrai in seguito riconoscere i “tuoi” classici. La scuola è tenuta a darti degli strumenti per esercitare una scelta...” (18)

Forse, tenendo conto di tutto questo, la classicità, la lettura dei classici, come elemento di identità culturale ma anche di apertura alle altre culture, come motivazione al leggere, chiave di accesso allo scrivere, stimolo al narrare, come contributo alla formazione della persona, potrebbe essere un elemento di continuità della scuola dell’obbligo. Se lavorare in continuità nella scuola significa soprattutto eliminare i “disturbi” che impediscono la progressiva formazione e crescita culturale e personale dell’alunno, quale disturbo più grande ci può essere della disaffezione alla lettura? Per tutte le caratteristiche che Calvino ci ha elencato, i classici possono essere considerati fra gli “apprendimenti significativi”, cioè quegli apprendimenti che rimangono nella memoria, sui quali è possibile saldare altre conoscenze e che motivano ad altri apprendimenti.

Scrive Pennac: “In argot (19) francese leggere si dice ‘ligoter’, che vuole anche dire ‘incatenare’. Nel linguaggio figurato un grosso libro è un ‘mattone’. Sciogliete quelle catene e il mattone diventerà una nuvola.”

La lettura dei classici, "facilitando” la riconciliazione fra i nostri ragazzi ed i libri, può contribuire forse a tale magia.

Ma quali classici si devono privilegiare nella scuola dell'obbligo? A mio parere, i racconti tradizionali, cioè le fiabe, le favole, i miti, le saghe e le leggende epiche, devono avere un ruolo fondamentale. Perché? Perché sono storie che “hanno una storia”, che vengono da lontano, che “hanno viaggiato attraverso il mondo e si sono colorate qua e là di sfumature, riferimenti, chiaroscuri attinti cammin facendo” (20); sono storie nate dalla narrazione, dalla tradizione orale (perciò si prestano ad essere narrate, raccontate) e sono divenute poi letteratura (perciò si prestano ad essere lette, indagate nella loro struttura, “ricalcate” per dar vita ad altre storie).

Questi racconti sono anche patrimonio della nostra cultura ed una identità culturale forte è importante proprio nel momento in cui ci si apre all’Europa e si incontrano, cosa che sarà sempre più frequente, altre culture. Non dimentichiamo fra l’altro che oggi le trame ed i motivi di questi classici sono conosciute dai ragazzi attraverso il cinema e la televisione. Ciò rappresenta un vantaggio per l’insegnante che può contare, contrariamente a quanto avviene quando si affrontano altri generi, su un repertorio a cui può fare riferimento.

Oltre a motivare, i racconti tradizionali servono a “leggere la realtà”: il linguaggio della pubblicità, dei giornali, dei mass-media in genere fa continuo riferimento ai classici (l’Odissea dei profughi, il governo è in un dedalo, è fra Scilla e Cariddi, quel ministro è più ricco di Mida, il delitto della Circe della Versilia ecc.); come pure la pittura e l’arte di tutti i paesi ed in particolare del nostro Rinascimento.

Spesso i grandi classici giungono nelle mani dei ragazzi attraverso riscritture e riduzioni. Molti si chiedono: è opportuna questa procedura? Non è forse lesiva della personalità dell’autore? Non è fuorviante per il lettore che crede di leggere il testo di un autore mentre in realtà legge l’interpretazione che di quel testo ha dato un altro?

A questi interrogativi, alcuni rispondono di sì, e si schierano nettamente contro le riduzioni e le riscritture; altri sostengono che dipende: dalla riduzione, dalla riscrittura, dal testo “trattato”. Ci sono storie che i bambini amano, che possono accendere in loro immaginazione e fare “da esca”, come diceva Stevenson, ad altre storie. I miti della classicità e le leggende epiche ne sono un esempio. Ma per un alunno della scuola dell’obbligo leggere in versione integrale le Metamorfosi di Ovidio, l’Asino d’oro di Apuleio, la Saga dei Nibelunghi, la Canzone di Orlando, il Cantare del Cid è impossibile e penso rappresenterebbe un deterrente infallibile verso qualsiasi desiderio futuro a proseguire nella conoscenza. Però queste storie ai ragazzi piacciono, e molto. Allora ben vengano le riduzioni e le riscritture, fondate però su una profonda conoscenza dei testi che permetta di rispettare le caratteristiche dell’opera e di raccontarla con un linguaggio capace di suscitare emozioni e di stimolare l’immaginazione.

Accanto a tanti denigratori delle riscritture, mi piace citare un autorevolissimo difensore dei classici a misura di bambino, Elia Canetti, che, a proposito delle sue prime esperienze di lettore, racconta:

“Andavo già a scuola da qualche mese, quando accadde una cosa solenne ed eccitante che determinò tutta la mia successiva esistenza. Mio padre mi portò un libro. Mi accompagnò da solo nella stanza sul retro dove dormivamo noi bambini e me lo spiegò. Era le ‘Mille e una notte’ in un’edizione adatta alla mia età... Lui stesso mi lesse ad alta voce una storia: altrettanto belle sarebbero state tutte le altre. Dovevo cercare di leggerle da solo e poi la sera raccontargliele. Quando avessi finito quel libro, me ne avrebbe portato un altro... Mi gettai subito su quel libro meraviglioso e ogni sera avevo qualcosa da raccontargli. Lui mantenne la promessa, ogni volta c’era un libro nuovo... Era una collana di libri per bambini... Che collana stupenda e impareggiabile! Non ce n’è mai stata un’altra simile. I titoli li ricordo tutti. Dopo Le Mille e una notte vennero le fiabe dei Grimm, Robinson Crusoe, i viaggi di Gulliver, i racconti tratti da Shakespeare, Don Chisciotte, Dante, Guglielmo Tell. Mi domando come fosse possibile ridurre il poema per renderlo adatto ai bambini. Ogni volume aveva parecchie illustrazioni a colori che però non mi piacevano, erano molto più belle le storie (ecco un prezioso suggerimento per chi produce testi, antologie ecc troppo carichi di immagini e abbellimenti in genere...); non so se nemmeno oggi sarei in grado di riconoscere quelle figure. Sarebbe facile dimostrare che quasi tutto ciò di cui più tardi si è nutrita la mia esistenza era già contenuto in quei libri, i libri che io lessi per amore di mio padre nel mio settimo anno di vita. Dei personaggi che poi non mi avrebbero più abbandonato mancava soltanto Ulisse”(21)

Buone riduzioni, unite all’intimità ed alla voce paterna, hanno guidato questo bambino verso altissime mete; forse possiamo sperare in qualcosa di positivo anche per i nostri ragazzi.... Da Canetti ci viene anche un altro prezioso suggerimento: è bene ripensare a che cosa ci ha spinto ad essere lettori appassionati e poi, nel nostro caso, insegnanti appassionati perché questi due aspetti non possono essere disgiunti: 1989 “l’insegnante ... trasmette, per vie soprattutto indirette, il piacere da lui vissuto di leggere, ...‘contagia’ l’alunno col suo amore della lettura” (22)

Un ultimo accenno alle rivisitazioni dei testi. Italo Calvino, per “giustificare” i suoi interventi sulle fiabe da lui raccolte, racconta di essersi fatto forte di un proverbio toscano: “la novella nun è bella se sopra nun ci si rappella”, cioè “la novella vale per quel che su di essa tesse e ritesse ogni volta chi la racconta, per quel tanto di nuovo che ci s’aggiunge di bocca in bocca” (23). Credo che questo possa valere per gli altri racconti tradizionali anch’essi figli della tradizione orale. Infatti è passando di bocca in bocca, di generazione in generazione, che i racconti tradizionali si sono sviluppati e arricchiti, sono mutati nei particolari perché cambiavano gli interessi e le caratteristiche di chi ascoltava; i temi centrali invece, i messaggi universali che questi racconti volevano trasmettere sono rimasti costanti nel tempo e sono giunti fino a noi. Rileggendo e raccontando con voce nuova antiche storie non si fa altro che camminare nella strada che esse percorrono da millenni e continuarne la trasformazione, per contribuire alla continua rinascita del mondo dell’immaginario.

(1)R.L.Stevenson, Nei mari del Sud, Mondadori, 1994

(2)R.L.Stevenson, Op.cit.

(3)R.L.Stevenson, Op.cit.

(4)La funzione “terapeutica” della narrazione viene utilizzata anche da Tilde Giani Gallino in Il fascino dell’immaginario, SEI, 1988, un libro che insegna ad usare l’immaginazione per dialogare con il proprio inconscio.

(5) R. L. Stevenson, Lettera al dottor Hyde, a cura di A.Bigongiali, Sellerio 1994

(6) D.Pennac, Come un romanzo, Garzanti, 1992

(7) D.Pennac, Op.cit.

(8) D.pennac, Op.cit.

(9) J.Bruner,“La ricerca del significato”, Boringhieri 1992

(10) J.Bruner, Op.cit.

(11) D.Pennac, Op.cit.

(12) F.Cambi-G.Cives, Il bambino e la lettura, ETS, 1997

(13) J.Bruner, Op.cit.

(14) Lionel Bellenger, Saper leggere, Editori Riuniti, 1980

(15) G.Rodari, Nove modi per insegnare ai ragazzi a odiare la lettura, in Scuola e fantasia, Editori Riuniti, 1992.

(16) D.Pennac, Op.cit.

(17) R.Valentino Merletti, Leggere ad alta voce, Mondadori, 1996

(18) I.Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori,1991

(19) argot: è il gergo dei malviventi parigini

(20) D.Demetrio, Agenda interculturale, Meltemi, 1990

(21) E.Canetti, La lingua salvata, Adelphi, 1991

(22) Maria Luisa Altieri Biagi, in R. Cardarello- A. Chiantera (a cura di), Leggere prima di leggere. Infanzia e cultura scritta, La Nuova Italia, 1989

(23) I.Calvino, Fiabe italiane, Einaudi, 1988

La cultura occidentale nel 2000

Di Guido Mina di Sospiro - tradotto da Patrizia Poli

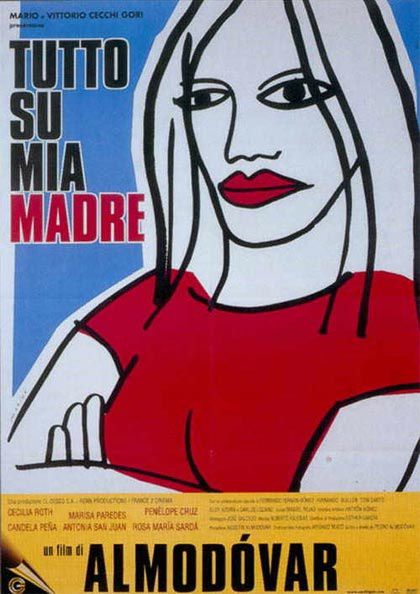

[Pubblicato nell’originale inglese da Disinformation con il titolo: Western Culture, 2000 AD, e ispirato da una visita che feci con mia moglie a Santiago de Compostela nel 2000. Rileggendo, vi trovo un parallelo (dalle conseguenze, però, opposte) fra il film Tutto su mia madre di Almodóvar e Salò, o le 120 giornate di Sodoma, di Pasolini. Non sono orgoglioso di rivelare, ma temo che io debba farlo, che nel film di Pasolini il gerarca che obbligava quei malcapitati alla coprofagia era mio zio, Uberto Paolo Quintavalle.]

I profeti sono l’incarnazione di un dilemma. Il loro messaggio è, in essenza, esoterico, tuttavia sono spinti a renderlo essoterico. Come tutti i dilemmi, neanche questo può essere risolto, e il risultato di solito è l’immolazione o la caduta del profeta, a meno che circostanze eccezionali non sospendano temporaneamente questa situazione. Inoltre, che ci debba essere l’iniziato (il profeta) e il non iniziato (i discepoli) è diventato un concetto piuttosto indigesto.

Infatti i valori tradizionali, quali il rapporto docente – discente, il tirocinio, la pazienza, la metodicità e la costanza sono andati perduti sia nella sfera sacra che in quella profana. Ad esempio, nelle arti figurative, pensate per un momento a Jackson Pollock, che ha basato tutto il suo lavoro di una vita nel tentativo di riprodurre con la pittura le tracce disegnate da suo padre, perduto da tempo, che urinava sulla roccia. Tali pitture, alle quali ero solito fare riferimento, forse in modo lusinghiero, come “spaghetti poco appetibili”, sono in mostra in molti dei principali musei del mondo. Chiaramente, non è il milieu in cui Cimabue avrebbe detto al suo allievo Giotto: “Hai superato il maestro”.

E tuttavia, un forum “profetico” come questo, che esorta a ripensare le proprie convinzioni di base, sente il dovere di promuovere e divulgare idee esoteriche. Ma qual è lo stato della cultura popolare occidentale nel 2000?

Il film di Pedro Almodovar, Tutto su mia madre, fu insignito del (marcia trionfale): premio per la regia al Festival di Cannes; miglior film dell’anno all’International Cinematographic Press Federation (Fipresci) al festival di San Sebastiano (Spagna); miglior film europeo e miglior regista europeo agli European Film Awards del 1999; miglior film dell’anno per Time Magazine; Golden Globe per il miglior film straniero; sette Goya Awards; Academy Award per miglior film straniero, e la lista continua.

Manuela, l’eroina della storia, lasciando una rappresentazione di Un tram chiamato desiderio col figlio diciassettenne, Esteban, si ritrova a guardare orripilata mentre questi, che stava rincorrendo la star della commedia per avere un autografo, viene ucciso da una macchina. Lui l’aveva pregata di parlargli del padre che non aveva mai conosciuto, e aveva tenuto un diario, chiamato Tutto su mia madre (l'eco del film Eva contro Eva è voluto). Dopo la morte di Esteban, Manuela va a Barcellona per cercare il padre del ragazzo, che ora si fa chiamare Lola. Transessuali, una suora incinta che lavora in un rifugio per prostitute maltrattate, l’amante saffica e tossicodipendente della star di Un Tram – tutti hanno un ruolo nella vita di Manuela. Alla fine, ci viene chiesto di credere che il padre transessuale del povero Esteban abbia messo incinta la giovane suora, sebbene ci si chieda che attrazione possa esercitare una suora su un omosessuale attempato. Come da copione, quest’ultima è affetta da AIDS. Alla fine, la suora muore di parto e Manuela diventa madre di un altro figlio di… Lola.

Ernest Lehman, lo sceneggiatore preferito di Alfred Hitchcok, mio maestro a Los Angeles, mi ha insegnato una regola d’oro nello scrivere storie: “Non dire mai al lettore qualcosa che già sa.” Tuttavia, Almodovar prima ci mostra la morte sfortunata di Esteban, poi fa in modo che Manuela racconti questa tragedia non una ma due volte ad altri personaggi che non ne sapevano niente. Il pubblico sbadiglia? Sì e no. L’intenzione è spremere le lacrime del pubblico, attirare simpatie non tanto per il figlio e per la madre, ma per tutti i personaggi coinvolti. Almodovar stesso ha affermato: “Non c’è spettacolo più grande del vedere una donna che piange.”

Di conseguenza, siamo indotti a commiserare un circo di personaggi dolorosamente grotteschi e non plausibili. Questa è la cultura della glorificazione del degrado e della mancanza di uno scopo. Il film sembrerebbe suggerire, forse involontariamente, che il grado di libertà goduta dai personaggi è un fardello di tale portata che semplicemente non sanno sopportarlo.

Quarantatré anni fa, Salò, o le 120 giornate di Sodoma, di Pier Paolo Pasolini, dipinse personaggi ancor più degradati. Qualcuno ricorderà la famosa scena in cui ad alcuni personaggi vengono fatte mangiare feci umane. Anche qui l’intento era, presumibilmente, scioccare i borghesi, visto che il film fu sequestrato, censurato etc. Al giorno d’oggi, l’intellighenzia applaude, e ricopre di premi film che, non solo ritraggono l’uomo nel suo disorientamento più totale, ma reclamano la nostra simpatia e il nostro plauso.

Questo è il vicolo cieco dell’esistenzialismo esasperato, un pozzo senza fondo. Al suo meglio, l’uomo esistenzialista, giusto e integro, è un triste sacerdote senza Dio, come esemplificato dal Dottor Rieux ne La Peste di Camus. Al suo peggio, è un individuo antropocentrico e arrogante che non pretende niente da se stesso e indulge in qualsiasi debolezza o degrado, o per il brivido della cosa, o perché, non conoscendo nulla di meglio, non sa come aiutare se stesso.

Non ci aveva avvertiti, Ortega y Gasset? “La sovranità dell’individuo non qualificato, dell’essere umano generico come tale, non è più un’idea giuridica, ma uno stato psicologico inerente all’uomo medio.” Bene, sono felici l’uomo e la donna medi? A giudicare dal film di Almodovar, per niente.

E c’è dell’altro.

Un film enormemente popolare rivela un altro aspetto della cultura occidentale, se possibile ancora più allarmante. Titanic racconta la storia inventata di un amore contrastato a bordo della nave fatale nel suo viaggio inaugurale. L’eroina è fidanzata per ragioni di convenienza a un uomo ricco ma volgare. Tuttavia s’innamora pazzamente di un passeggero clandestino, un giovane e spiantato pittore. Mentre la nave affonda, il ricco egoisticamente salva se stesso, a spese di una donna e di un bambino, mentre il povero sacrifica la sua vita per salvare quella dell’eroina. Milioni di donne giovani e non-così giovani hanno pianto tutte le loro lacrime mentre guardavano queste scene. Di che cosa si tratta? Di un chiaro messaggio antimaterialistico? Sì, ma soprattutto di una rielaborazione dell’antico mito di Tristano. La cultura occidentale del 2000 è, in generale, non più cristiana ma neppure laica. È, sebbene inconsapevolmente, Manichea.

Il Manicheismo si basa sulla divisione dualistica dell’universo negli opposti del bene e del male: il regno della Luce (spirito), guidato da Dio, e il regno dell’Oscurità (la materia), guidato da Satana. I due si sono mescolati e ingaggiano una lotta perenne. La razza umana è il risultato e il microcosmo di questa lotta. Il corpo umano è materiale, perciò è il male; l’anima umana è spirituale, un frammento della Luce divina, e deve essere redenta dalla sua prigionia, sia nel corpo sia nel mondo. In questo mondo della materia, l’amore puro (spirituale) non può esistere. Perciò si può avere solo nell’aldilà. Da qui, Tristano e Isotta, Romeo e Giulietta, etc.

Il pubblico occidentale contemporaneo piange guardando Titanic, in una inconscia presa di coscienza delle proprie manchevolezze e dei propri fallimenti. Attingendo alla propria esperienza, si rende conto che l’amore puro non si può ottenere in questo mondo, e si identifica con gli amanti sfortunati. Nonostante la libertà di scelta del coniuge, nonostante la possibilità di rimediare agli errori divorziando e risposandosi ancora e ancora, l’uomo e la donna occidentali bramano un amore di una tale purezza che, si rendono conto a dispetto di se stessi, non si può ottenere in questo mondo materialistico, ma solo nell’aldilà. Tuttavia, poiché la maggior parte di loro non crede nella vita dopo la morte, ciò diventa la moderna degenerazione del manicheismo, con una forte sfumatura nichilistica.

La decadenza è un concetto comparato. Forze possenti insistono nel mostrarci un quadro roseo. Il “Progresso”, questo termine di straordinaria vaghezza, ha arruolato molti potenti alleati nei secoli. L’intera problematica iniziò a Firenze, circa sei secoli fa.

Ad alcuni gioiellieri del Ponte Vecchio fu chiesto di custodire gioielli nei loro forzieri per amici e clienti. Notando che la quantità di gioielli recuperati dai proprietari era solo una frazione del totale depositato, si resero conto che potevano temporaneamente prestare un po’ di questo oro ai cittadini che ne avevano bisogno, ottenendo una cambiale per l’importo e gli interessi. Questo fu l’inizio del moderno sistema bancario. Questo segnò la fine di ciò che io chiamo l’Età dello Spirito, ma il mondo moderno chiama i Secoli Bui.

Tuttavia, la propaganda progressista ci insegna che il Rinascimento fu proprio questo: una rinascita. Intellettualizzando l’uomo, e ritirando la sua anima, Cartesio si ribellò contro i magnifici edifici che Pico della Mirandola, Marsilio Ficino e, in misura minore, il cronicamente confuso Giordano Bruno avevano costruito. (Della Mirandola tentò di fondere la Cristianità col Neo-Platonismo e la Cabala; Ficino “si limitò” alla Cristianità e al Neo-Platonismo; Bruno cercò di rifarsi alla magia Egiziana, (però apocrifa, come è emerso).

Più tardi, L’Illuminismo consolidò ulteriormente l’uomo sul trono dove si era auto installato, insieme a qualsiasi cosa ritenuta utile nella fisica di Newton. (Va sottolineato che Newton era molto coinvolto con l’alchimia, ma questa non sarebbe stata un’alleata del progresso). Poi giunsero gli –ismi, e il progresso trionfò completamente.

Meccanicismo, darwinismo, positivismo, determinismo, modernismo, e i loro inevitabili derivati: esistenzialismo, ateismo, nichilismo.

In altre parole, sei secoli fa l’uomo ha cominciato a cercare Dio nel proprio ombelico. Non trovandolo, ha continuato a esplorare, sebbene nei luoghi sbagliati. Alla fine, ha dimenticato persino cosa stava cercando in origine, e tutto ciò che ha potuto mostrare della sua ricerca è… il niente. Da ciò ha dichiarato che, non avendo trovato niente, non c’era niente da trovare, e Dio, o la deità, erano invenzioni delle culture primitive. La parola “superstizione” divenne di moda; la ragione, un feticcio.

L’uomo antropocentrico, non subordinato, lasciato ai suoi meccanismi, mi ricorda una cellula anaplastica, la cellula cancerosa che invade e distrugge il tessuto o il sistema circostante.

La perdita della subordinazione a un’autorità spirituale è andata di pari passo con la perdita di subordinazione a una autorità temporale

Il problema del Potere è il problema della Sovranità, e il problema della Sovranità è il problema della Legittimità. Il Potere è effettivo, valido e giusto, non abusivo se basato su una Sovranità legittima. Come tale, è naturalmente, spontaneamente e persino intimamente, riconosciuto da tutti coloro che sono legati ad esso. Tuttavia, qualche paragrafo sopra ho scritto, parafrasando Ortega y Gasset: “La sovranità dell’individuo non qualificato, dell’essere umano generico come tale, non è più un’idea giuridica, ma uno stato psicologico inerente l’uomo medio”. E l’uomo medio è colui la cui vita manca di qualsiasi scopo; colui che non chiede nulla a se stesso; colui che non trascende, ma piuttosto scivola lungo il facile declivio o, semplicemente, vivacchia galleggiando.

Le civiltà “tradizionali”, a differenza di quelle “moderne”, erano basate su una diversa visione del mondo. La realtà era sacra e spirituale, in opposizione a ciò che è materiale e materialistico. Di conseguenza, il Potere, l’Autorità e la Sovranità non erano basati sul numero di voti (e, nota bene, l’affluenza alle elezioni statunitensi è bassa; gli elettori votano per candidati che solo grazie a immensi fondi e sostegno economico possono permettersi le campagne elettorali), ma su un’origine superiore e metafisica. Per una società che viveva al tempo del mito, l’origine divina del Potere non era assurda, come qualsiasi persona moderna con la testa a posto (o dovrei piuttosto dire convenzionale?) penserebbe, bensì naturale. Non era un concetto astratto ma realistico. La persona che lo incarnava, il Re o la Regina, il Monarca, aveva una doppia funzione. Non solo governava i suoi sudditi, ma era anche un tramite con l’Autorità che, dall’alto, legittimava il suo potere. Lui o lei erano, in altre parole, un pontifex, un artefice di ponti.

Il papa cattolico è ancora considerato un pontefice, un pontifex, ma dall’inizio della chiesa Cattolica questo concetto fu male applicato. Quando nell’800 nacque il Sacro Romano Impero, il suo primo Imperatore non fu un papa ma Carlo Magno. Questa frattura fra il potere Spirituale e quello Temporale ha causato guerre, bagni di sangue e calamità di origine umana.

Sua Altezza Reale, la regina Elisabetta II, è “per grazia di Dio Difensore della fede”, sebbene non sia il capo della Comunità anglicana, poiché quest’ultima non ha autorità centrale e nessuno da cui possa aspettarsi un’autorità finale. Piuttosto, consiste di chiese nazionali autonome, che sono unite da legami di lealtà tra la sede di Canterbury e le altre. Ciò è dovuto a ragioni storiche, naturalmente. Ma, come Difensore della fede, la regina Elisabetta II è quanto di più vicino all’incarnazione di una forma di autorità tradizionale e metafisica. Come ci si aspetterebbe, molte, moltissime forze hanno lavorato nel ventesimo secolo per minare la sua autorità. Questo è un gran peccato, poiché lei rappresenta un autentico miracolo della Tradizione in un mondo altrimenti degenerato.

I progressisti strombazzino pure, adesso, i loro slogan e frasi fatte. Ma si ricordino di ciò che ha scritto Ortega y Gassett: “Contrariamente a ciò che si pensa di solito, è la persona di eccellenza, e non la persona comune, che vive in una servitù essenziale. La vita non ha sapore per lui/lei a meno che lui/lei non la facciano consistere nel servizio a qualcosa di trascendentale (…) Questa è la vita vissuta come una disciplina – la nobile vita. La nobiltà è definita dalle richieste che ci impone – dagli obblighi, non dai diritti. Noblesse oblige.”