storia

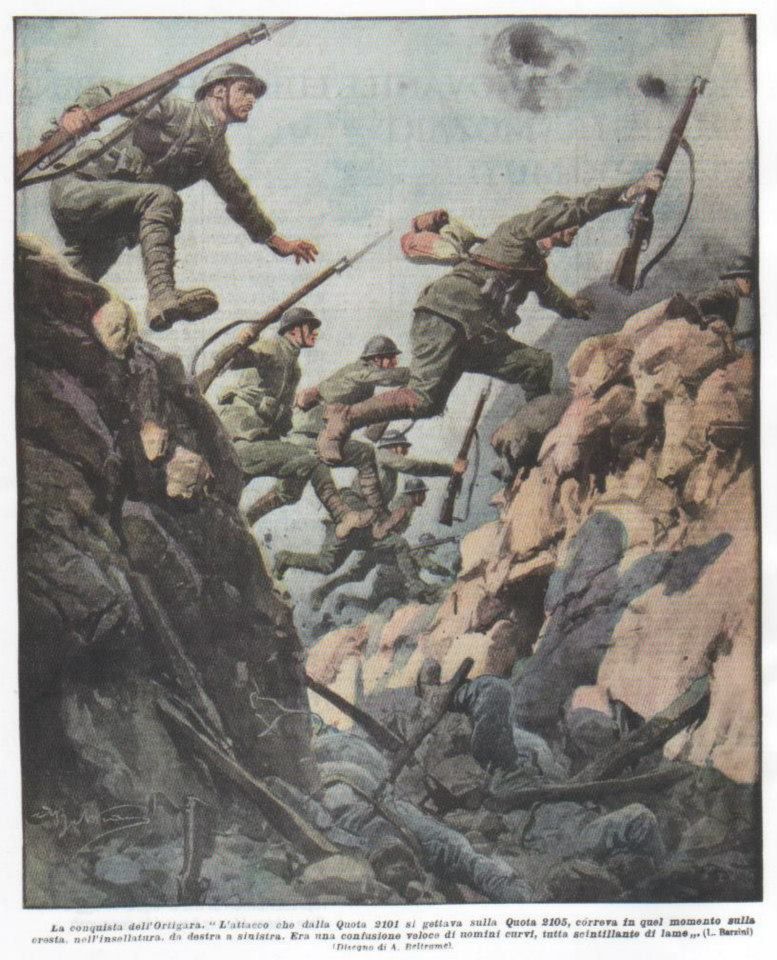

La conquista dell'Ortigara

/image%2F0394939%2F20150128%2Fob_970c66_cartelloortigara.jpg)

L’Ortigara è stato il Calvario degli alpini, l’inizio di un vecchio canto di guerra recita:

“Venti giorni sull’Ortigara

senza cambio per dismontà:

ta-pum ta-pum ta-pum

ta-pum ta-pum ta-pum…"

Sulla cima brulla e sassosa del monte, nel 1920, è stata eretta a ricordo una colonna mozza. Per non dimenticare che tra il 10 ed il 29 giugno 1917, tra assalti e contrassalti sugli aridi crinali tra l’Ortigara ed il vallone sottostante dell’Agnella, vennero falciati dalle mitragliatrici migliaia di giovanissimi soldati italiani e austroungarici.

Nella notte tra il 9 e il 10 giugno 1917 l’artiglieria iniziò il suo “ta-pum” contro le linee austriache, preparando l’attacco degli alpini e dei bersaglieri che si sviluppò nei giorni seguenti. I razzi illuminanti cercavano di rischiarare il cielo e l’obiettivo in quelle ore buie e di nebbia fitta, ma il bombardamento preparatorio fu di modestissima efficacia. Le truppe italiane scattarono all’attacco verso le tre pomeridiane del 10 giugno. Anche la nebbia e la pioggia, frammista a gelido nevischio, si erano schierate contro, forse un segno del destino, come un estremo tentativo per farli desistere da un impresa così ardua e giudicata impossibile già sulla carta. Le perdite furono di proporzioni drammatiche. Complessivamente la 52a Divisione perse nella Battaglia dell’Ortigara oltre dodicimila uomini, dei quali quasi seimila, soltanto l’ultimo giorno.

Errori tattici, previsioni sbagliate , manovre che portarono tante giovani vite al massacro e, mentre i comandanti e tutti gli artefici di una delle più sanguinose battaglie mai combattute dall’esercito italiano, si ricoprirono di infamia che difficilmente nessun revisionismo riuscirà mai a cancellare, moltissimi furono gli eroi, i soldati che pieni di ardore caddero combattendo, donando fino all’ultima goccia del loro sangue per difendere il suolo natio.

Scriveva il Tenente Don Luigi Sbaragli, cappellano militare: “Giù il parapetto delle trincee. Ecco i nostri petti saldi e compatti, che rimpiazzano le trincee. Ancora tre minuti. Via i reticolati! Eccoci pronti per la corsa alla gloria. Un bacio al Maggiore, un bacio agli altri ufficiali, un augurio; e gli aquilotti spiccano il volo. Ho come un fremito in tutta la persona… Cominciano a mitragliarci.”

E ancora riporta l’allora Tenente degli Alpini, Paolo Monelli, nel suo celeberrimo “Le scarpe al sole”: “I soldati s’allineano lungo la strada, contro la roccia. Non guardo che facce abbiano: ma sento al di là la tranquilla rassegnazione all’inevitabile. Da quindici giorni si assiste allo stesso spettacolo: escono battaglioni, rientrano barelle e morti, e dopo qualche giorno o qualche ora, i pochi superstiti…”

Una delle testimonianze più toccanti, che ci sono state trasmesse, è quella del Tenente Adolfo Ferrero, del battaglione Val Dora. Ferrero, come tutti i soldati che caddero in quel tragico giugno, non si faceva alcuna illusione. Nella sua ultima, straziante lettera inviata ai familiari affidandola a un attendente, si dichiarò pronto al sacrificio estremo, in nome della Partria.

“Quando riceverete questo scritto, fattovi recapitare da un’anima buona, non piangete. Siate forti come avrò saputo esserlo io. Un figlio morto in guerra non è mai morto. Il mio nome resti scolpito nell’animo dei miei fratelli; il mio abito militare, la mia fidata pistola (se vi verrà recapitata), gelosamente conservati, stiano a testimonianza della mia fine gloriosa.”

La lettera del tenente Ferrero non fu mai consegnata ai familiari e fu ritrovata solo pochi anni or sono, conservata nei resti del suo povero attendente. Leggere le sue parole, i saluti ai genitori e la sua rassegnazione, riempie di commozione, fa rivivere gli eventi di quei giorni drammatici, ma è anche e soprattutto una riscoperta dei valori che albergavano nel cuore degli alpini, schietti, genuini, uomini veri.

Furono tanti gli eroi dell’Ortigara, ne riporto qui il ricordo di uno per tutti, un alpino dimenticato e per il quale non è stata eretta eretta nessuna stele, né è stata affissa nessuna lapide sull’Altopiano, eppure è proprio in questo luogo che egli offrì la sua giovane vita alla Patria.

Gli ordini erano quelli di conquistare la Cima di Puntale onde poter rientrare in possesso delle posizioni perdute e necessarie a evitare lo sbocco in pianura delle truppe nemiche, alle spalle dell’esercito italiano. Si trattava dunque di evitare la catastrofe, così il 10 giugno del 1917, per lui e per tutti gli alpini fu il giorno della cieca obbedienza e del sacrificio. Sotto il fuoco del nemico dovevano scendere di corsa le pendici occidentali del monte, oltrepassare il Vallone dell’Agnelizza e risalire quelle orientali del Monte Ortigara. Oramai pronti, aspettavano soltanto l’ordine di attacco, erano le prime ore del pomeriggio di un giorno in cui anche il tempo aveva mostrato la sua cattiveria e li aveva tenuti in attesa per ore sotto la pioggia. Lui, sottotenente, si manteneva calmo davanti ai suoi: non era la prima volta che sfidava la morte. Aveva già ricevuto encomi e meritato una Medaglia d’argento al valor militare nel maggio del 1915, quando, da poco iniziate le ostilità, si era messo in luce per coraggio e spirito di sacrificio. A dicembre dello stesso anno, durante un’azione notturna, salendo in cordata, una pallottola che lo aveva colpito alla guancia, gli era entrata in bocca ed era uscita dalla mandibola, frantumandola. In ospedale fu un paziente assolutamente poco tranquillo, smaniava di andarsene il prima possibile e, ancora convalescente, alla notizia della morte del fratello Attilio, ucciso sull’Adamello, raggiunse la trincea. Solo la speranza di poterlo vendicare mitigava il suo immenso dolore. Sono molteplici le azioni in cui si distinse: quando, prendendo alle spalle una batteria nemica con un manipolo di Alpini, aveva sollevato da terra il comandante austriaco agguantandolo per la collottola. O ancora quando, al comando del proprio reparto, incurante del pericolo, sotto il fuoco nemico, si era gettato alla conquista del Monte Campigoletti, a sud dell’Ortigara e fu decorato con la medaglia di bronzo al valor militare.

E così via, in atti di eroismo e in azioni spericolate, fino a quando venne il suo giorno. “Vedrete, oggi, come sanno morire gli ufficiali degli Alpini Italiani” disse prima di lanciarsi in battaglia.

Alle 15 del 10 giugno 1917 quando iniziò l’assalto, alla testa dei suoi appariva invulnerabile, correva avanti mentre intorno a lui fischiavano le pallottole, uno ad uno, cadevano i suoi uomini, cadevano i comandanti ma egli avanzava, imperturbabile. Finalmente, dopo cinque tentativi, gli Alpini riuscirono a raggiungere e a prendere la postazione delle mitragliatrici nemiche che li teneva sotto tiro. Il terreno era coperto di morti. Il giovane tenente fu colpito alla fronte e a una spalla ciononostante incitava ancora i suoi con tutto il fiato che aveva in gola gridando: “Avanti, avanti, Alpini della valanga!”. Un’altra palla lo colpì, questa volta al cuore. Egli capì che era giunta la sua ora e con estrema serenità e rassegnazione ironicamente disse: “Chesta l’è chela giosta” (Questa è quella giusta). Aveva ventidue anni appena compiuti. Il suo nome era Santino Calvi.

Ricevette un’altra Medaglia d’argento, questa però alla memoria e ora riposa nel cimitero di Piazza Brembana, suo paese natale, accanto al fratello che aveva con onore vendicato.

Furono giorni di sangue, di dolore, di conquiste e riconquiste, da una trincea all’altra.

“Cimitero di noi soldati

forse un giorno ti vengo a trovà.

Ta-pum ta-pum

Ta-pum ta-pum”

Salonicco

/image%2F0394939%2F20150118%2Fob_085ef0_220px-dardanelles-map2.png)

All’inizio della grande guerra, quando l’Italia non era ancora scesa in campo, la strategia dell’impero britannico mirava al controllo, oltre che del canale di Suez, anche dei pozzi petroliferi dell’Arabia, dell’Iraq e della Persia, quindi ritenne utile che lo stretto dei Dardanelli, quale accesso al Mar Nero, dovesse essere conquistato. Sottraendo i Dardanelli al dominio turco, le forze dell’Intesa avrebbero avuto passaggio libero per i rifornimenti alla Russia che, conseguentemente, avrebbe potuto incrementare la pressione sul fronte orientale ai danni di Austria e Germania.

Lo stretto dei Dardanelli era una roccaforte delle difese turche e Churchill, allora in carica come primo Lord dell’ammiragliato inglese, inviò per la battaglia un corpo di spedizione della Royal Navy denominato ANZAC, dalla nazionalità dei componenti tutti soldati australiani e neozelandesi. Il contingente sbarcò nei Dardanelli per quella che fu una delle più sanguinose pagine della guerra: la campagna di Gallipoli.

I soldati ricevettero una pessima accoglienza dalle mitragliatrici e dalle mine turche e caddero a migliaia sulla spiaggia nel tentativo di prendere terra, il resto lo fecero le condizioni ambientali e climatiche; il caldo e la scarsità d’acqua causarono disidratazione, dissenteria e un’epidemia di colera. La battaglia si concluse dopo 259 giorni col reimbarco delle truppe inglesi e dopo aver lasciato sul campo 205.000 caduti.

Resosi impossibile conquistare i Dardanelli e venuti a mancare i rinforzi provenienti dalla Russia, le truppe dell’Intesa si concentrarono in uno sforzo unanime nei territori dell’Epiro greco a sostegno degli alleati ivi impegnati. Si rese necessario dunque sollecitare l’Italia, appena scesa in guerra, all’invio di aiuti e il nostro esercito approntò un corpo di spedizione di 44.000 uomini che sbarcò a Salonicco ai primi di agosto del 1915.

Negli anni successivi molti furono i bersaglieri che si fecero onore in terra di Macedonia. Desidero ricordare, uno su tutti, il Maggiore Tonti Ulrico, di Forlì del Sannio (IS), un molisano che venne insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare con la seguente motivazione: «In aspro combattimento preparava una colonna d’assalto di forza superiore alle competenze del suo grado con ammirevole calma e grande riflessività, infondendo fiducia in tutti, e, alla testa di essa, percorrendo terreno scoperto e sconvolto dal violento tiro nemico, con meraviglioso slancio e magnifica opera personale, brillantemente occupava gli obiettivi assegnatigli. Si poneva poi, di sua iniziativa, alla testa di un’ulteriore ondata d’assalto formata di due sole compagnie, per la conquista delle seconde linee e delle artiglierie nemiche, dando fulgida prova di coraggio, e, nel momento in cui raggiungeva lo scopo, rimasto colpito a morte, noncurante di sé, continuava ancora ad eccitare i suoi uomini, fin quando cadde esanime. Eroico esempio di suprema virtù militare ». — Nord Meglenci (Macedonia), 9 maggio 1917

La nostra discesa in guerra a fianco delle potenze dell’Intesa, col Trattato di Londra, prevedeva come condizione finale il ritorno di parte della Dalmazia all’Italia, l’occupazione di zone minerarie in Anatolia (Smirne),oltre ai possedimenti delle isole del Dodecanneso e della Libia. Con l’entrata in guerra della Grecia, a metà 1917, e degli Stai Uniti, che non ci riconobbero la validità di quanto firmato, tutti gli “accordi preliminari” saltarono e finì come sappiamo…

Guerra modernissima

/image%2F0394939%2F20150114%2Fob_c52743_screenhunter-41-mar-26-12-33.jpg)

Durante la Prima guerra mondiale, una guerra come più volte ripetuto detta di posizione, avvenivano pericolosi attacchi da una linea all’altra, scagliando ordigni direttamente nelle trincee, sia per uccidere i soldati nemici che per rendere inagibili i ricoveri sotterranei, soprattutto le infermerie. I soldati furono dotati di primordiali armi chimiche, secondo le stime ne usarono per un totale di più di 50 mila tonnellate di materiale, più o meno come se venissero consumate per intero più di 300 mila bombolette di deodorante spray dei nostri giorni. (Prima Guerra Mondiale – La chimica in trincea) In particolare la guerra chimica nel 1914 si faceva con tre sostanze chimiche: il fosgene, l’iprite e il cloro, lo scopo era quello di uccidere il nemico o di metterlo almeno fuori combattimento.

Questi gas velenosi venivano impiegati in due modi: per emissione a getto continuo come una nube, oppure per mezzo di proiettili, granate o qualsiasi sorta di ordigni da trincea. Anche se studiate prima della guerra e preparate con finalità di pace, molte sostanze rivelarono proprietà tossiche sorprendenti e nettamente superiori ai prodotti normalmente usati in chimica industriale o come veleni per altri scopi e applicazioni. Per esempio il gas “Fosgene“, fu scoperto miscelando cloro e ossido di carbonio per la preparazione di colori e la colorazione dei tessuti. Gli effetti del fosgene sull’uomo sono molto aggressivi e portano a pesanti lesioni all’apparato respiratorio, irritazione alla bocca e una tosse convulsiva persistente. La morte quando veniva inalato sopraggiungeva entro 72 ore per emorragia interna delle vie respiratorie.

L’iprite, invece era un liquido di color bruno-giallognolo estremamente vescicante. Veniva detto “gas mostarda” per il suo caratteristico odore. Anche questo terribile gas veniva già impiegato dal 1910, nell’industria tedesca, per la creazione di vernici e medicinali. Oltre ad avere effetti vescicanti di enorme intensità, ristagnava sulle divise, sull’intero campo di battaglia e persino nel sottosuolo, aumentando la sua potenzialità d’offesa per settimane e settimane. Anche il Cloro, quello che oggi comunemente utilizziamo come disinfettante nelle piscine, è stato responsabile durante il primo conflitto mondiale della morte di molti soldati, procurando asfissia.

Dopo il termine del conflitto spesso metodi e mezzi sono stati messi sotto accusa, ma anche prima e durante, la guerra stessa era stata messa in discussione, ci furono diverse correnti di pensiero, gli interventisti e i neutralisti quelli che si spesero anima e corpo per la vittoria e quelli che si rifiutarono di combattere, un fenomeno avvenuto non solo in Italia.

Mi sono imbattuta in un libro scritto dal giornalista Will Ellsworth-Jones che racconta la storia di due giovani inglesi: uno ha combattuto con i suoi soldati contro l’esercito tedesco nella battaglia della Somme sul fronte occidentale francese, l’altro al contrario ha rifiutato di combattere a causa della propria fede ed è stato condannato a morte come traditore. Un libro affascinante e commovente che l’autore ha scritto dopo aver trovato interessanti graffiti in alcune celle inglesi, fra cui il viso di una giovane donna.

I fratelli Brocklesby, Philiph e Bert, erano stati cresciuti dagli stessi genitori, con le stesse regole e gli stessi valori. Erano educati, colti e pieni di aspirazioni per il futuro, molto uniti fra di loro, ma lo scoppio della guerra e le loro diverse prese di posizione causarono una frattura nella famiglia. Anche in Gran Bretagna, i giovani erano pieni di caldo entusiasmo patriottico e le ragazze regalavano piume bianche di “pollo” agli uomini sospettati di sottrarsi al servizio militare per codardia.

Philiph come milioni di altri giovani, prese le armi contro i nemici del suo paese, mentre Bert, insegnante, maestro del coro, più avvezzo ai libri che alle armi, divenne un obiettore di coscienza, la cui profonda fede religiosa impedì di combattere e uccidere. A 25 anni, era un giovane di successo, già fidanzato e con un promettente futuro da insegnante anche se fra i suoi sogni vi era quello di andare in Africa, a fare il missionario. Una certezza comunque l’aveva: mai e poi mai avrebbe potuto imbracciare un fucile per sparare a un essere umano.

Partito volontario per combattere, Philiph non aveva spesso notizie del fratello che, invece, avendo rifiutato l’arruolamento quando era diventato obbligatorio, era stato imprigionato ed era in attesa di giudizio, che si paventava il peggiore. I due fratelli si rividero, con molta emozione, mentre si trovavano in Francia, Philiph per andare al fronte e Bert sul punto di essere condannato a morte, perchè si rifiutava persino di preparare il cibo per i soldati inglesi che combattendo uccidevano altri esseri umani.

Nel frattempo, una delegazione, guidata dall’amante del leader pacifista Bertrand Russell, fece pressione sul Primo Ministro inglese Mr. Asquith, raccontandogli cosa stava succedendo, egli ascoltato l’appello, diede istruzioni affinché nessun obiettore di coscienza in Francia fosse fucilato per essersi rifiutato di obbedire agli ordini. E questo salvò Bert da un plotone di esecuzione. La pena fu commutata in reclusione e lavori forzati per dieci anni. In realtà, nel 1919 venne rilasciato e fece ritorno a casa.

Dopo la sentenza Philip, era partito per il fronte con “un cuore più leggero” e due mesi più tardi condusse con coraggio i suoi uomini all’attacco, vedendo cadere sotto i suoi occhi il comandante di compagnia, che fu solo uno dei 60.000 soldati britannici uccisi o feriti durante il primo giorno dell’offensiva della Somme.

Philip, nonostante avesse partecipato alla battaglia rischiando la vita e avesse visto due terzi dei suoi compagni morire attorno a lui, non provava rancore per suo fratello pacifista, quando fu di ritorno in patria, sopravvissuto alla guerra, la famiglia era di nuovo unita, e senza recriminazioni.

Bert continuò con le sue aspirazioni e la sua coscienza lo portò in Austria per aiutare le vittime della guerra. In seguito divenne missionario in Africa. Aveva perso l’amore della sua fidanzata Annie, che sposò invece un eroe di guerra, la stessa di cui aveva lasciato un rudimentale ritratto inciso sulle pareti della prigione dove era stato per tanto tempo.

Philip avviò una propria attività e prosperò negli affari, ma per tutta la vita fu turbato dai ricordi degli orrori della guerra che continuarono a dargli incubi e sofferenze . Due scelte diverse che condizionarono per sempre le loro vite.

Il Piave Mormorava

/image%2F0394939%2F20150110%2Fob_c311cf_220px-achille-beltrame.jpg)

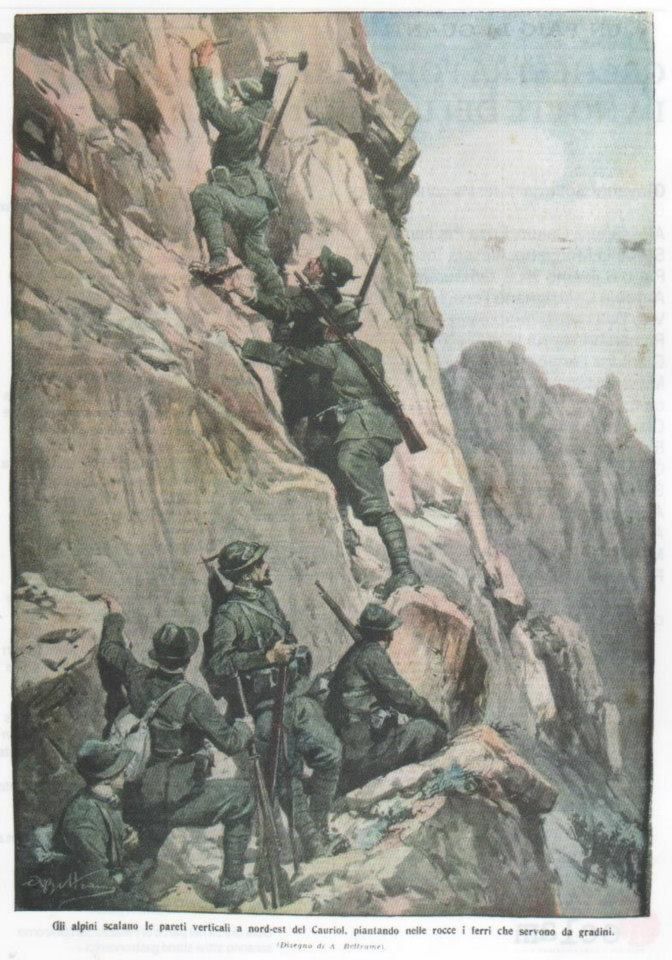

Sfogliando un dépliant turistico, recapitatomi a casa per pubblicizzare un evento, ho reperito diverse immagini riproduttive di tavole illustrate realizzate per la Domenica del Corriere da Achille Beltrame (1871-1945).

Il 2014 è l’anno nel quale sono iniziate le commemorazioni della prima guerra mondiale e questi disegni, guardati uno dopo l’altro, sembrano quasi istantanee scattate dal vero: gli atti eroici, le marce nella neve, le battaglie, i bombardamenti. Eppure, Beltrame dalla sua sedia di Milano non si spostò mai per recarsi sui luoghi che riproduceva, da grande professionista quale era, si documentava con articoli e fotografie e “inventava” scene così reali da restare nella storia. Tale fu il gradimento del pubblico, che la sua collaborazione con la testata giornalistica che le pubblicava durò dal 1899 al 1944 e durante la sua lunga carriera produsse ben 4662 tavole illustrate.

Non sono una esperta di storia della prima guerra mondiale, o una studiosa di cose militari, ma una semplice amante e appassionata delle vicende del nostro passato recente, così queste copertine e ciò che c’è dietro mi hanno incuriosito e affascinato. Potrei definire questo semplice tentativo un primo approccio per chi si interessa di storia, “quella che a scuola non si studia”. Le mie saranno pillole, piccole dissertazioni che accompagnano l’immagine riprodotta, o ancora pensieri in libertà da queste scaturiti, brevi storie in ricordo della Grande guerra, che poi, potrà mai una guerra dirsi veramente “grande”? Nessuna pretesa, quindi, di essere una nuova Mirella Serri o Brunella della Casa, ma semplicemente una donna che sente ancora vivo un legame ideale con quei suoi fratelli in armi, un secolo prima, per la sua stessa Patria.

Con questo spirito vi invito sì a leggere i “fatti” narrati, reperiti su vecchi libri o nel web su siti dedicati (specialmente per quanto riguarda dati tecnici e numeri), ma anche e soprattutto a prestare attenzione al “sentimento” con il quale li ho raccolti e riportati. Basti pensare alle vite di ciascuno di quelli che, rappresentati o no nelle illustrazioni di Beltrame, la guerra l’hanno vissuta veramente, combattendo al fronte, ma anche nelle retrovie e negli Ospedali, e restando al lavoro nei campi o nelle fabbriche. Un pensiero e un ricordo profondo rivolto a tutti: agli uomini in divisa, alle famiglie a casa, alle donne alle prese coi figli da crescere, che combatterono una dura battaglia per la sopravvivenza, alle madri che videro partire i figli giovanissimi, “i ragazzi del 99”, alle mogli e ai figli di soldati che non fecero mai ritorno. Un pensiero particolare rivolgo ai friulani, per i quali la Grande guerra fu veramente assurda, arruolati nell’esercito austriaco nel 1914, furono mandati a combattere sul fronte orientale e l’anno dopo si trovarono a fronteggiare l’Esercito italiano, per una crudele guerra fratricida.

E pensare che il 1914 si prospettava anno di innovazioni e benessere. Per darne solo alcuni riferimenti, con l’avvento del grammofono in campo scientifico e la nascita dell’espressionismo in campo culturale, il mondo sembrava proporsi rinnovato e pieno di energia positiva e invece venne la guerra, e si impose quella “cattiva idea” che divide e distrugge.

La prima guerra mondiale è stata uno dei conflitti più sanguinosi e cruenti dell’umanità, la sua indelebile traccia è rimasta nelle storie di combattenti ricostruite attraverso lettere dal fronte, diari e memorie di umili fanti o raffinati letterati come Gadda, Ungaretti o Junger, per citarne solo alcuni.

“C’è tuttavia qualcosa di particolare di cui si conserva il ricordo: lo si avverte immediatamente quando si attraversa il campo aperto. La guerra ha il suo odore inconfondibile, un sentore del tutto singolare. Lo si riconosce come quando, sognando, ritornano in mente altri sogni completamente dimenticati. La guerra è una di quegli ambiti in cui si riscoprono i suoni originari, come quello del vento che spira e volteggia al di sopra dei campi a folate sempre più sottili, sempre più oscure. Non c’è melodia più profonda.” (da Prima Linea, p. 101- Ernst Junger)

Gli Italiani, durante la grande guerra, conobbero se stessi nella vicinanza della trincea dove, per la prima volta nella nostra storia, si mischiarono dialetti, racconti popolari e musiche. Furono tanti i canti che risuonavano nelle prime linee, echi trasmessi dal cuore semplice di uomini che cercavano conforto proprio nelle nostalgiche note che ricordavano le loro case e le loro vite. Furono composti canti contrari alla guerra o patriottici come, quelli di Trilussa e di E.A.Mario, autore de “La Leggenda del Piave” che, non sembri retorica dirlo, fa ancora oggi fremere i nostri cuori. Voci diverse, echi che giungono a noi e non si spengono e hanno ispirato, anche in tempi recenti, poeti e cantanti come Fabrizio De Andrè nella notissima melodia “La Guerra di Piero”.

L’atteggiamento verso la guerra è oggetto di interesse a vari livelli, dall’arena internazionale, alla dimensione soggettiva e di coscienza. Non starò qui a dire delle ciniche differenziazioni che alcuni fanno tra la prima e la seconda guerra, giudicando sbrigativamente “onorevole” quella vinta nel 1918 e memoria da cancellare quella persa nel 1945.

È semplicemente soggettivo il rifiuto in toto della violenza, o è giusto ritenere che esista invece la necessità di imporre l’ordine anche con le armi? Io non posso e non voglio rispondere, mentre continuo a sfogliare le immagini che ho qui davanti, mi pare di sentire una voce che canta, accompagnata una antica melodia di fisarmonica, un suono pieno di ricordi, vecchio, eppure sempre nuovo.

Solo questo, modestamente proverò a fare, ricordare vite, uomini e gesta. E mentre ascolto quel canto, quella musica, scorgo la scalinata del Sacrario di Redipuglia, che si fa voce: oltre mille gradini o forse seicentocinquantamila come i caduti della Grande guerra, che, all’unisono pronunciano una sola parola, un grido, lanciato attraverso la storia, che ora e per sempre rimbomba come il rumore lontano dell’artiglieria… “PRESENTE”.

********

L’aspetto più terribile e sanguinoso del primo conflitto mondiale fu rappresentato dalla guerra di trincea. Durante la Grande Guerra, infatti, migliaia di uomini persero la vita per conquistare e difendere pochi metri di terreno, esposti al freddo, alle intemperie, compiendo pericolose scalate, morendo colpiti non solo dalle pallottole, ma anche dalle malattie.

La trincea, un fossato scavato nel terreno al fine di offrire riparo dal fuoco nemico, è un antichissimo sistema difensivo utilizzato nelle guerre di posizione. Durante la prima guerra mondiale raggiunse il massimo utilizzo. I nostri militari furono costretti a starci dentro, con gli scarponi affondati nel fango, per quattro lunghissimi anni, in pessime condizioni:

- Vittime della sporcizia: la mancanza d’igiene trasformò le trincee in un ricovero per topi che si aggiravano per i camminamenti, giorno e notte, senza nessuna paura degli uomini, in cerca di qualche cosa da mangiare. I militari bevevano da antigieniche borracce di legno, col freddo, dormivano ammassati per non disperdere il calore e le tende per dormire (quando c’erano) erano inutilizzabili con la pioggia. Per non parlare dei problemi con il rancio che, preparato nelle retrovie, arrivava ai soldati che era immangiabile.

- Esposti alle intemperie climatiche, poiché d’estate il caldo, d’inverno la neve, il gelo, la pioggia erano insopportabili. Dotati di calzature completamente inadeguate per resistere al fango o al terreno pietroso di quelle montagne, le suole s’indurivano e si bucavano facilmente provocando seri problemi ai piedi dei soldati. Le ferite, così come i congelamenti, erano curati con lo stesso grasso che avrebbe dovuto servire per lucidare le calzature.

- Soggetti a uno stato di tensione continua che logorava i nervi, con il costante terrore di essere alla fine colpiti da un cecchino o dal ricevere l’ordine di prepararsi all’assalto. Esperienze che segnarono molti uomini per tutta la vita. L’ombra costante della morte sempre in agguato, l’incertezza continua di sentirsi “come d’autunno sugli alberi le foglie” scriveva Ungaretti, rendeva le sofferenze inaccettabili. Per di più un soldato aveva davanti a sé uno spettacolo agghiacciante: i cadaveri dei compagni rimanevano tra le opposte trincee, nella zona chiamata terra di nessuno, per giorni, talvolta per sempre.

A volte i soldati, per la paura delle mitragliatrici nemiche o per lo stress subito nei giorni di trincea quando arrivava l’ordine di andare all’attacco, non riuscivano, in preda al panico, a lasciare le loro postazioni, erano così accusati di diserzione e spesso fucilati sul posto.

Si trattò di un fenomeno diffuso che coinvolse centinaia (e forse migliaia) di uomini. Luigi Cadorna aveva, fin dall’inizio della guerra, dato disposizioni severissime per mantenere la disciplina. I soldati che si rifiutavano di uscire dalle trincee durante un assalto, ad esempio, potevano essere colpiti alle spalle dai plotoni di carabinieri.

I tribunali di guerra potevano essere istituiti in poche ore, e in altrettanto poco tempo la giustizia militare era in grado di emettere le sentenze che frequentemente erano la pena di morte tramite fucilazione. Inizialmente questo provvedimento fu preso solo in casi di estrema gravità, ma in seguito si estese anche a casi apparentemente meno gravi.

Sull’innocenza di quei poveri giovani fucilati, si potrebbero spendere volumi di parole in quanto la giustizia sommaria portò ad affrettate sentenze, tese più a essere di monito per i commilitoni che a punire veramente i colpevoli e i fatti, per volere delle gerarchie militari, passavano sotto silenzio.

Dopo i primi anni di guerra molti aspetti migliorarono come le dotazioni di vestiario che divennero più idonee, così come la quantità di cibo che, anche se di scarsa qualità, fu sempre abbondante, peggiorarono invece i trattamenti a volte disumani e le punizioni subite dai militari per il rispetto dell’autorità “a ogni costo” e fu instaurata una pesante censura, per non far ricevere notizie inadeguate ai combattenti e allo stesso tempo alle famiglie, così tutte le lettere venivano vagliate da un severo controllo.

L’episodio che segue può rendere l’idea di quanto fosse iniqua, la giustizia militare:

il 6 agosto 1917 a San Vito di Leguzzano, provincia di Vicenza avvenne uno dei citati episodi rimasti sconosciuti e poco ricordati.

Un cappellano annotò sul suo taccuino: “Corre voce che stanotte, dovendo partire l’8° reggimento di marcia accantonato a San Vito, i soldati si siano rifiutati; abbiano fatto le fucilate e si siano sbandati nei dintorni. È partito per San Vito il plotone dei carabinieri (…) e il nostro Tribunale di guerra…”. Il giorno dopo scrive: “(…) Il prof. Dalla Zanna è tornato stamani da S. Vito, prostrato fisicamente e moralmente. Il processo contro i primi responsabili dell’ammutinamento si è svolto sul campo dalle 7 di ieri mattina fino alle 10 di sera. Furono condannati alla fucilazione sette soldati e la sentenza fu pronunziata alla presenza di tutto il reggimento ed eseguita in un campo vicino al paese…”

Non si sono mai conosciuti i nomi dei sette soldati.

I soldati andavano puniti per dare l’esempio a tutta la truppa. “Colpirne uno per educarne cento” un triste motto che ci riporta a un’epoca ancora più recente. La grande guerra venne “governata” male da capi spesso spocchiosi e con mentalità retrograda, che li portò a sacrificare ostinatamente migliaia di giovani vite pur di conquistare un metro di terra o a ordinare di sparare alla schiena a chi non obbediva ciecamente.

Un’intera nottata

buttato vicino

ad un compagno

massacrato

con la bocca

digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d’amore.

non sono mai stato

tanto attaccato alla vita

Veglia – Cima 4 – 23 dicembre 1915 – di Giuseppe Ungaretti

Masha Ronlnikaite, "Devo Raccontare": l'esigenza di raccontare e il dovere di leggere.

/image%2F0394939%2F20141202%2Fob_8dc66a_devo-raccontare.jpg)

E quando ti fucilano fa male?

Immaginate sentirvi fare questa domanda da vostro figlio, da vostro fratello, da un bambino qualsiasi.

Questo è cosa ha sentito chiedere Masha Rolnikaite dal proprio fratellino negli anni lontani della Seconda Guerra mondiale. Ma perché un bimbetto si pone un’angosciosa domanda del genere? Perché è un lituano di religione ebraica e già conosce la durezza e la crudeltà delle persecuzioni ebraiche in quel di Vilnius, conosciuta anche come la Gerusalemme del nord, dove inizia e si svolge la triste e tragica storia di Devo raccontare, Adelphi 2005, 284 p. 18€ la versione cartacea.

Il libro di Masha Ronlnikaite è il diario dal 1941 al 1945 di una ragazzina tredicenne che si ritrova calata suo malgrado nella disgraziata vicenda di odio razziale, smania di potere, delirio d’onnipotenza che tanti lutti ha inflitto al mondo. Una Storia vissuta sulla propria pelle e raccontata grazie alla tenacia dell’autrice che quando non ha più potuto scrivere su fogli volanti e con mozziconi di matite ha mandato a memoria ciò che era andato perduto e ciò che non poteva scrivere riuscendo solo a fine guerra a ricostruire, grazie alla memoria, le disgrazie di quattro anni. Un diario sconvolgente nonostante siano cose già trattate, lette e mai metabolizzate.

E’ la discesa dalla vita normale di una famiglia normale verso l’abisso della crudeltà, della cattiveria verso un proprio simile colpevole solo di professare una religione diversa e di far parte di genti vittime di luoghi comuni e usati da capri espiatori dal potere, a ovest come a est, da sovrani, illuminati o meno, e papi per finire alle varie ideologie del novecento. Certo non sfugge, fatte salve le diversità, che l’abitudine a vedere il diverso come fonte del male purtroppo non morirà mai. Lo stiamo sperimentando anche in questi anni di crisi. Anzi, non abbiamo mai smesso, in ogni dove, di mettere in pratica certe perverse abitudini.

La vita della famiglia Rolnikaite si spezza tutta insieme senza gradualità, subito il padre perde contatto con la moglie e i quattro figli, lui a combattere e la mamma con i figli chiusi nel ghetto creato dai nazisti e affidato alla custodia di ebrei forse convinti che l’assoggettarsi passivamente li porti almeno a salvare il maggior numero di correligionari. Ma non sarà così e nemmeno l’assecondare i nazisti nelle loro folli richieste porterà a guadagnare una sola vita. Li porterà invece ad essere accusati di connivenza e collaborazionismo. In un crescendo di vessazioni, atrocità, sadico divertimento dei sodati tedeschi cui non sembra mai venir meno la fantasia per seviziare i loro prigionieri, seguiremo la piccola Masha dal ghetto al campo di concentramento fino alla soglia della morte e al ricongiungimento con ciò che resta della sua famiglia. Un’analisi per forza di cose spietata, dalla carenza di spazi vitali alla carenza di cibo, dalla speranza in una rapida fine della sofferenza dovuta alle scarne notizie di sconfitte dei tedeschi a un’Armata Rossa sempre troppo distante e con i tedeschi sempre presenti fino all’amara considerazione che “… L'insetto sarà vivo anche domani, ma noi non ci saremo...”

“C’è una grande differenza fra me e Anna Frank. Io sono sopravvissuta”

A Ponar, vicino a Vilnius, vennero uccise più di 100.000 persone la cui maggioranza di religione ebraica. E' un posto che ricorre con frequenza nella narrazione di Masha Ronlnikaite.

/http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-InPTHLnJxHg%2FVGokKzkCQhI%2FAAAAAAAACTw%2F5mDhR7V3lGg%2Fs1600%2Fdevo%2Braccontare.jpg)

Vengo da lontano ma so dove andare: L'esigenza di raccontare e il dovere di leggere

E quando ti fucilano fa male? Immaginate sentirvi fare questa domanda da vostro figlio, da vostro fratello, da un bambino qualsiasi. Questo è cosa ha sentito chiedere Masha Rolnikaite dal proprio ...

http://vengodalontanomasodoveandare.blogspot.it/2014/11/lesigenza-di-raccontare-e-il-dovere-di.html

La prova del fuoco di Carlo Pastorino

/image%2F0394939%2F20141025%2Fob_af038f_cop.jpg)

Il ligure Carlo Pastorino (Masone 1887 – 1961) ci presenta le sue esperienze di combattente nella Grande Guerra in Vallarsa e sul Carso. I suoi testi denotano una patina di forte moralità e sensibilità umana e a volte ciò può portare a una prosa un po’ mielosa. Ma questo è il mondo di Pastorino che poggia su solide fondamenta civili, ossia la fedeltà alle Istituzioni e alla Patria, e anche religiose, ossia un’intensa fede cristiana. Le sofferenze al fronte non intaccano le sue convinzioni; anche fare la guerra è un dovere civico e l’imboscato è un infelice da compatire, come spiega alla fidanzata a Milano, poco prima di tornare a combattere. La guerra uccide ma può anche far rinascere; il torinese Fenoglio in Vallarsa sente di voler rinunciare a una vita di nefandezze. Confessa i suoi misfatti; Pastorino ne accompagna la graduale risalita morale. L’ambiente solidale dei commilitoni ha trasformato un criminale in un buon soldato stimato da tutti. Il diarista è attentissimo all’umanità dei compagni cui si lega con rapporti di reciproca stima e affetto. Memorabile l’incontro con un maggiore valdostano e con un vecchio garibaldino vicino ai settant’anni; il giovane accompagna quest’ultimo in una ricognizione avanzata, notandone il coraggio e la prestanza. Terribile invece il resoconto di quanto capita a un gruppo di zappatori diciottenni, dilaniati da una granata mentre consumavano il rancio.

Rare e pacate, ma non insignificanti sono le sue manifestazioni polemiche. Butta via una sua lettera che probabilmente sarebbe stata bloccata dalla censura: “Le lettere gaie, si, arrivano agli amici e alle nostre case; non le desolate che non son da uomo d’armi, il quale deve essere immaginato ritto sempre e feroce in faccia al nemico”. Come altri soldati impegnati in prima linea, anche Pastorino ha una sensazione di disagio durante le cerimonie ufficiali che si svolgono nelle retrovie davanti ai comandanti. Gli imboscati che non vedono mai il fronte in quei momenti si fanno avanti con le loro uniformi linde e splendenti, spingendo da parte i fanti che portano l’odore delle trincee. La sensazione è che questi uomini sapranno occupare la scena anche dopo la fine della guerra, come viene ben spiegato in un passo che ci ricorda almeno altri due memorialisti della Grande Guerra come Carlo Salsa e Giovanni Comisso: “Con l’immaginazione sono corso all’avvenire; e ho visto che l’avvenire non sarà nostro ma di costoro. In tutti i campi saranno in testa, in tutti meno che in quello di battaglia (…) Nei cortei terranno tutta la via, loro; saranno i vessilliferi, loro; canteranno le canzoni di vittoria, loro (…) saran per essi i titoli, le prebende, i primi seggi (…)”.

In Vallarsa è la sete a tormentare i fanti; le colonne di rifornimenti sono bersagliate dai bombardamenti e spesso alle prime linee non arriva abbastanza: “Le ghirbe arrivano quasi vuote, flaccide come vesciche sgonfie. A ogni soldato un fondo di gamella: una golata, un respiro: e nulla più. Chi pensava a lavarsi gli occhi? Chi a pulirsi in qualche modo?”.

In un assalto, Pastorino è alla testa di un pugno di Arditi; l’attacco è temerario, diretto verso la selletta Battisti. Il diarista e Fenoglio guidano gli uomini, sotto gli occhi dei superiori. Ecco la descrizione dei momenti iniziali dell’operazione: “Solo, ecco, so che si corre, si cade, poi ci si rialza; sudanti, anelanti, tra il fumo e il fuoco. Mille incendi sono nulla in confronto a questo. È l’orrore. È il pazzo terrore che scalpita e rugge. Il mondo finisce”. La descrizione magistrale dell’attacco, condotto con furia quasi disperata, ci porta fino all’ultima fase in cui gli italiani filtrano tra i reticolati e sono a tu per tu con il nemico che poi fuggirà.

In seguito Carlo viene trasferito nel più sanguinoso fronte del Carso. Partecipa a una grande battaglia ai piedi dell’Hermada (questa è la parte del diario letterariamente più alta); viene fatto prigioniero e finisce a Therensienstadt, in Boemia. Qui riprende a scrivere, incoraggiato dai compagni di sventura. Nei primi tempi in Vallarsa aveva gettato via i propri libri, come se fossero cose inutili e buffe, appartenenti a un passato che cozzava contro il presente. L’io purificato dalla guerra si ribellava contro il vecchio io, spiegava il diarista. Aveva quindi eliminato i libri: “Lì cominciai a svolgere i fogli e a strapparli uno a uno, riducendoli in minuti pezzi”. È uno dei rari punti in cui il fronte con i suoi orrori sembra alterare la compostezza dell’autore, privandolo inoltre di una parte della sua identità. Finito il conflitto, Pastorino si dedica all’insegnamento e anche alla scrittura, ricomponendo la propria identità spezzata. Ha sofferto ma quasi senza lamentarsi, ha accettato tanti sacrifici, evitando di farsi interiormente scalfire dall’orrore, mantenendo la fiducia nell’uomo e il senso dei doveri del singolo verso istanze più alte. Il vittorioso ritorno alla scrittura, così fecondo di risultati, segnala che davvero le armi etiche di Pastorino erano più forti di quelle della guerra. La prova del fuoco può dirsi superata.

ED ORA, ANDIAMO! IL ROMANZO DI UNO “SCALCINATO” di Mario Muccini

/image%2F0394939%2F20141015%2Fob_929ccb_arton66877.png)

Il livornese Mario Muccini, classe 1895, è autore di questo diario che racconta la sua esperienza di combattente sul Carso, in Carnia e sul fronte trentino. Si tratta di un ragazzo intrepido; riceve infatti due Medaglie al Valore, una di Bronzo sul Pal Piccolo e una d’Argento sul Mrzli. Energia e lucidità anche nelle circostanze più drammatiche sembrano i suoi pregi. È un ufficiale e dopo i fatti di Caporetto viene promosso capitano. Impressiona il gran numero di individualità che incontra e che si susseguono rapidamente; persone semplici come il suo fedele attendente Benvenuto, imboscati muniti di decorazioni, commilitoni come il sottotenente Rusca che si arruola per poter, un domani, dire al figlio di otto anni di aver fatto la sua parte in guerra. Un giorno, in Carnia, il diarista si affaccia a una feritoia e guarda la terra di nessuno: “Il terreno è bello, vario. Ma dà una sensazione atroce di silenzio, di finta pace. Dall’altra parte certo, gli austriaci guardano in egual modo questo deserto e sentono questo silenzio. Basta uscir fuori per empir di grida, di urla, di spasimo, questo spaventoso, terribile spazio”. La bellezza del paesaggio, alterata dall’angoscia della morte sempre incombente, sembra generare un urlo di protesta contro l’assurdo. Ecco come gli uomini patiscono in trincea: “Il nostro battaglione si disfa a poco a poco in una strage senza impeti, terribile, irreparabile. I comandi vogliono sapere qual è il morale della truppa e bisogna rispondere che è ottimo e questi disgraziati eccoli lì, assiderati, distrutti dal fango, dal freddo, dall’acqua putrida e inquinata”. Cadono molti compagni di Muccini; in un’azione muore il sottotenente Rusca, mentre l’arrogante capitano che comanda il diarista rimane al riparo in trincea. Durante un assalto, c’è il toccante incontro con Franz Petzoldt, un austriaco morente che gli affida il portafoglio in cui Muccini trova un foglietto con dei versi di Goethe, scrittore amante dell’Italia che visitò lasciando un diario di viaggio. Nelle sofferenze di questo periodo, in cui la fanteria paga un pesante tributo, emerge la figura positiva del colonnello Ferretti, uomo integro e schietto, destinato però a essere rimosso. Aveva rimesso in sesto il reggimento, ma viene allontanato dal fronte e mandato in uno zuccherificio, nota con tristezza il giovane livornese. La sorte riservata a Ferretti ricorda quella del generale Venturi di cui parla Paolo Caccia Dominioni nel suo 1915-1919 Diario di Guerra.

Precedentemente, presso Boscomalo, Muccini aveva invece potuto registrare con vivo piacere l’arrivo del nuovo comandante di battaglione, elogiandone l’atteggiamento serio e senza boria: “Poi ha riunito il battaglione e parlato per pochi minuti. La sua voce calda e umana è scesa in quei cuori smarriti e ad ognuno è sembrato di avere finalmente, e forse per la prima volta, compreso, dopo due anni di massacri e di vita tormentata, che il sangue di migliaia e migliaia di combattenti non era versato invano”.

Nelle licenze Mario nota la distanza che lo separa dai civili, molti dei quali spesso non capiscono l’urgenza che i militari hanno di vivere intensamente ogni momento prima di tornare ad affrontare la morte in trincea. Un suo conoscente, il professor Perotti, lo annoia indicandogli le gravi carenze in fatto di studi sulla poesia cortigiana del ‘400.

Arriva la tragedia di Caporetto e Muccini assiste con indignazione allo sfasciarsi del fronte; nello sbandamento e nel caos emerge anche il bisogno di vita sentimentale del diarista, attratto da una donna nella casa in cui viene provvisoriamente ospitato. Divenuto capitano, viene assegnato al fronte trentino, relativamente più tranquillo di altri settori. La morte aleggia sempre, pronta a ghermire repentinamente le sue prede: “Una granata è entrata nel baracchino di Giliberti, mentre dormiva, e lo ha preso in pieno. È irriconoscibile”.

Nell’ultimo assalto nei pressi di Mori, emerge ancora il carattere del pluridecorato livornese che si rifiuta di attaccare finché il tiro troppo corto dell’artiglieria italiana non viene allungato. Nella parte conclusiva del diario trova spazio il disagio del reduce; terminato il conflitto con la sofferta vittoria italiana, Muccini cerca un nuovo ruolo sociale, notando inevitabilmente lo scarso peso nella vita civile delle ferite e delle medaglie ricevute. Mentre si palesano le suggestioni dell’impresa fiumana di D’Annunzio, il giovane, cresciuto e maturato al fronte, si appresta a costruirsi un nuovo percorso personale. Ecco cosa aveva scritto appena giunto a Trento, all’inizio del novembre 1918: “Io sono solo, terribilmente solo, non più con la morte davanti, ma con la vita, con tutta la vita che mi viene incontro e mi fa, per la prima volta paura”.

Durante le ultime ore da militare prima del congedo, esamina le proprie cose e mille emozionanti immagini di volti conosciuti si affacciano nella sua mente, riemergendo con forza; l’austriaco morente che gli ha lasciato la poesia di Goethe, la madre scomparsa, la madrina di guerra e tantissimi compagni indimenticabili. Ma è tempo di andare verso un nuovo avvenire, con la decisione mostrata tante volte davanti al nemico: “Ed ora, andiamo! …”.

L’opera, edita dapprima nel 1938, è tornata alle stampe in un’edizione ricca di notevoli approfondimenti, curata da Sergio Spagnolo del Gruppo Ricerche e Studi Grande Guerra e Associazione Storica Cimeetrincee e con la collaborazione di Fabrizio Corso.

LA GUERRA DEL ’15 di Giani Stuparich

/image%2F0394939%2F20140922%2Fob_31b127_guerra-del-15-stuparich.jpg)

Giani Stuparich (1891-1961), triestino, fu combattente nella Grande Guerra nell’esercito italiano col fratello Carlo, destinato a una tragica fine nel 1916 sul Monte Cengio. Giani verrà invece fatto prigioniero. Nel dopoguerra sarà attivo come scrittore e curatore delle opere del congiunto e degli scritti dell’amico Scipio Slataper. A Carlo dedicò “Colloqui con mio fratello”. Durante l’occupazione tedesca della sua città nella Seconda Guerra Mondiale, venne rinchiuso nella Risiera di San Sabba.

“Al Portonaccio! Al Portonaccio!”: si apre così il diario di Stuparich che parte con i commilitoni dall’omonima stazione di Roma per raggiungere il fronte. Ex-studente a Praga e Firenze e cittadino dell’Austria-Ungheria, si è arruolato nell’esercito italiano. Aveva da poco scritto un saggio sulla nazione ceca, auspicando l’approdo a un assetto federale della compagine asburgica. Ma dopo i fatti di Sarajevo la penna ha lasciato posto alla spada.

All’inizio c’è un certo entusiasmo, sommato alla consapevolezza dell’aver scelto volontariamente l’arruolamento; per Giani (con lui ci sono il fratello Carlo e per qualche tempo anche Scipio Slataper) si tratta di adempiere una missione “sacra”, quella della liberazione delle terre care all’Irredentismo. I soldati avanzano (nella zona di Monfalcone) come “guerrieri e martiri della croce”, con decisione ma anche con levità, complice un nemico che stenta ad apparire. Alla stazione di Mestre si erano visti parecchi feriti, muti, rassegnati, senza più nulla da dire. Eppure pochi giorni dopo, si parla invece di un facile attraversamento dell’Isonzo da parte delle avanguardie e questo lascia sperare in una guerra rapida. Il pensiero di Giani va sempre alla città natale e alla madre; a mano a mano che ci si addentra nel Carso cresce il flusso dei ricordi legati all’infanzia. All’arrivo nelle zone di combattimento i due giovani triestini ricevono la buona accoglienza degli ufficiali che in generale appaiono vicini alle sofferenze dei loro uomini (il colonnello Coppi in un’occasione delicata riuscirà a far sospendere un attacco che sarebbe sfociato in una probabile strage). Essi stessi, consci della differenza tra volontari e coscritti, fanno un passo avanti se c’è qualche missione pericolosa da compiere (si può leggere un interessante resoconto dell’addestramento per i soldati che di notte andavano a far saltare i reticolati nemici con i tubi esplosivi). Non manca però la diffidenza del loro capitano in una specifica circostanza e ciò crea amarezza; chi ha tradito, potrebbe farlo di nuovo, sembrano pensare alcuni commilitoni.

A tratti il diario si fa cronaca minuta dei movimenti delle truppe, degli attacchi, del correre a perdifiato da una postazione all’altra sotto i colpi dell’artiglieria che diventa la voce principale della guerra: “Ad ogni nuovo sibilo che si avvicina, i corpi si raggricciano ancora di più, le teste si ritirano dentro le spalle, sotto lo zaino, cercano riparo tra i corpi dei compagni, frugano nel terreno come per entrarvi”. Siamo sempre a Monfalcone, quando, durante gli assalti, una bomba fa strage di fanti e allora l’incantesimo della guerra rapida e poco cruenta si rompe di netto: “La grande pianura verdeggiante che abbiamo attraversato baldanzosi, in un’aureola di gloria, si restringe in quella buca terrosa di cadaveri”.

Si muore con facilità e senza vedere il nemico. Stuparich nota significativamente che prima di ogni azione ci si deve “ripreparare alla morte”; non ci si è mai preparati definitivamente. Grande è la severità dell’autore verso se stesso; si critica e mette il dito nella piaga delle proprie umane debolezze. Ha voluto la guerra, ma teme di essere ucciso o ferito; quando è di sentinella ha paura di dover fronteggiare e uccidere in una lotta corpo a corpo un singolo nemico, perché nel confronto diretto a quel punto lo vedrebbe innanzitutto come un uomo, spogliato della divisa. All’inizio Giani riceveva volentieri La Voce, con cui aveva collaborato, ma dopo poche settimane il suo umore è cambiato: “Un nuovo numero de La Voce: un mese fa l’arrivo delle Voci mi faceva ancora piacere, sentivo in questa rivista come l’espressione di qualche cosa che m’era vicina, ora invece la sento estranea, una rivista letteraria d’una città lontana”.

Gli attacchi sono inconcludenti e la città natale resta lontana. Anche i compagni sono mutati; la guerra sarà lunga e soprattutto è doloroso avere la sensazione di morire per niente, dato che non si avanza e si fa da quasi inerte bersaglio ai cannoneggiamenti nemici. Tante sono le immagini vive di una scrittura sempre efficace nell’esprimere la vivacità degli scontri: “Il cielo è una lastra sonora”, annota il diarista durante alcuni duelli di artiglieria.

Dopo due mesi gli Stuparich sono già logori come veterani e hanno visto immagini crude come questa: “Vengono giù i feriti, molte barelle. Interrogherei tutti quelli che possono ancora camminare, reggersi da sé, ma basta guardare le loro facce: non una che mostri coscienza di quel che succede; esprimono, ugualmente, una stanchezza cieca, una fatale passività; sono come delle bestie sfinite, vicine a morire, che non desiderano altro che un angolo appartato, per finir tranquille”. A Giani è capitato anche di individuare due uomini che si erano nascosti sotto sacchi di terra in una trincea, sperando infantilmente di non essere scovati; il disgusto in quel caso si è mescolato alla pietà. Subito dopo questo episodio il fratello gli mostra un portafoglio sporco e alcune cartoline quasi illeggibili; forse è quanto resta di un caduto di cui si riesce solo, nella poca luce, a conoscere il nome di battesimo. C’è quindi chi per paura si nasconde e chi muore lasciando di sé solo alcuni laceri e anonimi oggetti. Per quanto diversi, sono aspetti dello stesso dramma.

Proprio in questo contesto cupo arriva improvvisa la nomina a ufficiali per i due volontari; devono raggiungere le retrovie per svolgere dei corsi. Considerano anche la possibilità di rifiutare, per solidarietà verso i commilitoni che resteranno in trincea. Ma alla fine accettano; hanno dato molto, sono stanchi e hanno la percezione che in quel tratto del fronte (le trincee del Lisert) si muoia inutilmente. Il diario si chiude l’8 agosto 1915 con la parola “irraggiungibile”, riferita alla madre del diarista. Già il 18 luglio il giovane aveva scritto: “Non spero più, come nei primi giorni, di poter arrivare d’un balzo a Trieste: quelle erano illusioni che abbiamo scontate”. Il pensiero va fino all’ultimo ai propri affetti e alla propria città. Lasciano il fronte. Durante il viaggio, trovano cordiale ospitalità presso la casa di alcuni amici, lontano dai pericoli della guerra, in un’atmosfera distesa; ma è proprio questo clima familiare a dare una nota di mestizia ai due soldati. In fondo Carlo e Giani scoprono di avere un’identità “sospesa”; il loro travaglio potrebbe concludersi solo con il ritorno a Trieste che per ora resta appunto “irraggiungibile”.

Il diario termina qui, mentre la guerra continuerà, riservando ai due fratelli i fatti terribili del Monte Cengio nel 1916.

1915-1919 DIARIO DI GUERRA di PAOLO CACCIA DOMINIONI

/image%2F0394939%2F20140902%2Fob_cd911a_2q)

Il diario è opera di un soldato indomito e volitivo, mai spezzato dalle sofferenze e dalle ferite (non solo fisiche) della guerra. Si comincia con il clima entusiastico della piazza che sta premendo sul Governo italiano per spingerlo a dichiarare guerra all’Austria-Ungheria: la mobilitazione delle componenti interventiste naturalmente coinvolge anche il mondo della scuola e dell’università. Paolo Caccia Dominioni è uno studente non troppo zelante quando nel maggio 1915 c’è sentore che la guerra sia vicinissima anche per il nostro Paese. Il giovane si arruola, come molti altri studenti e inizia l’addestramento. Forte è la smania di raggiungere il fronte dove si hanno le prime offensive italiane. Poco sa il diciottenne Paolo di cosa sia la guerra; un incontro con un soldato in treno gli permette di sapere che sull’Isonzo si è trovata una coriacea resistenza e ci sono stati tanti morti. Il giovane viene inviato sul Carso nel Genio Pontieri e diventerà tenente. Molti suoi amici vengono feriti o uccisi. Il diarista riesce a dare immagini crude ed efficaci della vita al fronte. Ci racconta di un ragazzo, classe 1899, trovato un mattino ferito a morte alla testa, dagli occhi semiaperti, celesti (“sembra un bambino”). In particolare ha notizia di un amico colpito da una pallottola all’intestino; sembra spacciato ma si salva perché non mangiava da oltre trenta ore e allora l’intestino era vuoto. Il soldato è quindi fuori pericolo. Questa è la guerra e il reparto di Paolo deve partecipare a una temeraria e prolungata iniziativa sull’Isonzo; bisogna predisporre i ponti di barche per i fanti che si lanceranno dall’altra parte del fiume. Il lavoro viene svolto sotto il flagello dell’artiglieria nemica. Anche il diarista viene ferito; durante la convalescenza, scosso dalla perdita di tanti compagni, decide di entrare nel reparto lanciafiamme in quanto considerato arma più combattente. Dopo l’addestramento, torna sul Carso e ci descrive con una prosa curata l’ambiente martoriato da due anni di conflitto e in particolare la sua logorante attività di presidio di Quota Innominata. Nell’ottobre 1917 c’è il dramma di Caporetto. Paolo e i suoi compagni evitano la cattura ma grandissima è la sofferenza per il doversi ritirare. Un segno di ripresa viene individuato in un giovane che compie il percorso inverso rispetto alle truppe in fuga; accompagnato dal padre, cerca di raggiungere il suo reparto per combattere, pur non essendo tenuto a farlo dato che era in licenza. Perché Caporetto? Paolo, ne discute con i commilitoni; la responsabilità è degli alti ufficiali che hanno fiaccato gli uomini in inutili attacchi frontali. Caccia Dominioni parla anche di ordini (da lui non eseguiti) che ingiungevano di perquisire i soldati alla ricerca di documenti sovversivi o disfattisti. Si cita invece come figura positiva il generale Venturi, una mosca bianca nell’ambiente: “Lui preparava le azioni passando settimane in trincea, e anche davanti alla trincea, pigliando appunti e notando ogni buca e ogni pietrone (…). Risultato: ha preso il Passo della Sentinella e il Sabotino con perdite irrisorie”. Poco stimato dai superiori per la sua autonomia e la difficoltà a sposare la tattica degli assalti frontali, Venturi verrà allontanato dal fronte.

Nel 1918 c’è una drammatica cesura nella vita di Paolo; muore in un attacco Cino, fratello del diarista. I due fratelli in alcune occasioni si erano incontrati in trincea e il loro rapporto stretto ricorda anche nel destino tragico quello di altre coppie di soldati fratelli come Giani e Carlo Stuparich e Carlo ed Enrico Gadda. Pur essendo di famiglia influente e imparentata con il generale Porro, i Caccia Dominioni non avevano mai chiesto agevolazioni per evitare le prime linee e nemmeno avevano mai pensato di farlo. La fine di Cino significa il termine dell’esperienza bellica del giovane ufficiale; raggiunge infatti la famiglia in lutto a Tunisi e poi viene trasferito in Tripolitania. Il fisico è logorato da tante battaglie, ma il clima da “Fortezza Bastiani” che si respira nella colonia non gli piace. Noia e scartoffie da ufficio lo esasperano. Chiede più volte di tornare in Italia, al fronte, ma senza successo. In terra d’Africa, riceverà la notizia della fine della guerra e della Vittoria.

KOBILEK di Ardengo Soffici

/image%2F0394939%2F20140712%2Fob_1fef45_copertinakobilek.jpg)

Ardengo Soffici (1879 – 1964), scrittore, poeta e pittore, fu uno dei protagonisti del vivace ambiente culturale italiano d’inizio secolo. Soggiornò a Parigi dove conobbe tra gli altri Picasso e Apollinaire (anch’egli scrittore e poi soldato nella Grande Guerra); fu uno dei fondatori della rivista Lacerba e convinto interventista. Nel dopoguerra si legò al Fascismo. Sul primo conflitto mondiale ci ha lasciato due diari: Kobilek e La Ritirata del Friuli.

Kobilek racconta la presa del Monte omonimo, nell’ambito di quell’ampia offensiva che nel 1917 permise all’Italia di occupare l’altopiano della Bainsizza. Come tenente partecipò da vicino a quelle operazioni. Si tratta di un diario pieno di verve guerresca, a tratti di ispirazione classica per i rimandi a una grandezza antica e per la ricerca di profili “plutarchiani”; in particolare il maggiore Casati, amico con cui l’autore prima della guerra aveva condiviso molte giornate fiorentine e parigine, risente di questa idealizzazione per la calma e la misura che caratterizzano il suo fermo contegno anche nelle circostanze più delicate. La prosa è potente, legata come stile ad alcune avanguardie artistiche del primo Novecento (Soffici ebbe un tormentato legame col Futurismo); in generale c’è un impatto descrittivo adatto a presentare un campo di battaglia fatto da rocce, sterpaglie bruciate dal sole, fossati, boschi annichiliti dalle artiglierie dove l’afa e la sete tormentavano i fanti. Non mancano le descrizioni liriche: “E oggi ho visto un rosignolo che saltellava ingenuamente sul reticolato, di filo in filo”.

Qualche aspetto può apparire inquietante, come quando si reclama una sorta di diritto dei combattenti a mettere in riga quella parte del Paese (il “putridume”) che non asseconda abbastanza lo sforzo bellico: “Chi ride, scherza, sopporta tanti disagi (…) in faccia alla morte imminente, ha il diritto di essere padrone della vita futura italiana, e se dovesse essere defraudato del suo diritto avrà ragione di divenir terribile”.

Le sofferenze della guerra sono presenti nel testo, ma l’entusiasmo per la lotta e per gli obiettivi da conseguire prevalgono sulla paura e sui disagi. Il diario ci presenta da vicino le manovre dei reparti e tutti i problemi di una complessa offensiva di cui ogni reparto era solo una piccola parte; accade così che gli uomini guidati da Soffici e da Casati (di cui poi lo scrittore diventa aiutante maggiore) sono costretti a fermarsi a lungo perché tre mitragliatrici nemiche bloccano il passaggio, mancano ripari sufficienti per difendersi dai colpi, si rischia di perdere il collegamento con gli altri reparti e ciò determina incertezza e alcuni momenti di panico tra i soldati. Soffici si trova varie volte senza informazioni esatte; nascono equivoci e si crea angoscia. Eppure gli ufficiali e i subalterni rispondono bene alla tensione e alla fine, grazie anche all’artiglieria, le truppe prendono il Kobilek. Soffici, fino a poco prima incerto sulla sorte della sua compagnia, raggiunge pur ferito i compagni sulle alture finalmente occupate e qui c’è il momento più emozionante del diario, in cui i soldati vittoriosi sono su “una specie di anfiteatro favoloso”, appollaiati alla meglio, simili a “uno stormo di avvoltoi che si riposassero da qualche fantastico volo”.

Lo scrittore, colpito seriamente a un occhio, viene portato nelle retrovie. In ospedale riceverà la visita del generale Capello (già incontrato prima e di cui lascia un vivace ritratto) e della Duchessa D’Aosta. Le memorie dell’artista terminano con le parole inviate dall’amico Casati, anch’egli ferito ma felice per il successo dell’avanzata. Si tratta di un diario che racconta una vittoria, con enfasi e qualche momento di retorica, ma non senza umanità e partecipazione come quando in un bosco, accanto al corpo di un austriaco, Soffici trova un libro di Schopenhauer. L’ironia che fa riferimento alla fine del “lettore pessimista” diventa subito rispetto per la vittima: “Ma no, non era il momento di ridere. La morte in battaglia, è così vicina a tutti, che ci si sente portati a rispettarla anche nel nemico”. Poco prima, a proposito di un altro nemico caduto aveva scritto: “ (…) finché dura la battaglia, tutti siamo morti nell’animo”.

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)