pee gee daniel

Il ladro e il mistico

Viveva un tempo un grande mistico.

Un giorno gli si presentò un uomo che, appena gli fu davanti, cadde ai suoi piedi: «Signor mio, io so che stai preparando un lungo pellegrinaggio. So anche di non essere degno di parteciparvi e anche tu lo sai bene, tutti mi conoscono. Io però so anche che la tua compassione è più grande della mia miseria. Dunque, ti prego di accettare anche me tra i pellegrini che ti seguiranno.»

Il mistico rispose: «Tu sei un ladro, e non un ladro comune ma un vero maestro del ramo. Non sono mai riusciti a prenderti, nonostante tutti quanti sappiano che sei un ladro. A me sta anche bene portarti, ma oltre a me devo tener conto degli altri cinquanta membri della spedizione. Però, qualora accettassi la tua adesione, tu devi farmi una promessa: non ti chiedo altro se non che tu smetta di rubare per i sei mesi di durata del pellegrinaggio. Ciò che farai in seguito dipenderà poi da te: una volta fatto ritorno a casa sei libero dalla promessa.»

L'uomo rispose: «Sono disposto a promettertelo e ti sono immensamente grato per la compressione che mi dimostri.»

Gli altri cinquanta rimasero dubbiosi. Bah! Fidarsi di un ladro… Eppure nulla potevano dire di fronte al maestro.

Il pellegrinaggio ebbe inizio e già la prima notte sorsero dei problemi: il mattino successivo c'era un gran subbuglio. A qualcuno mancava il cappotto, a un altro la camicia, a un altro ancora erano spariti i soldi. Tutti si lamentavano presso il mistico. Poi però, guardando meglio, si accorsero che i loro beni non erano stati rubati. Quello a cui erano spariti i soldi li ritrovava nella borsa del vicino, quello cui era stato sottratto il cappotto lo rintracciava nel bagaglio di un altro, tutto alla fine venne ritrovato, ma era comunque un'inutile seccatura che si ripresentava ogni mattina.

E nessuno riusciva a capire che senso potesse avere.

La terza notte il mistico rimase sveglio per vedere cosa succedesse. Nel cuore della notte il ladro si alzò e si mise a spostare le cose da un posto all'altro.

Il mistico allora lo fermò e gli domandò: «Ma che stai facendo? Hai forse dimenticato la tua promessa?»

«Niente affatto,» rispose il ladro, «Di fatti non rubo alcunché e non ho mai promesso che non avrei spostato gli oggetti da una parte all'altra. Tra sei mesi tornerò a fare il ladro: mi sto semplicemente tenendo in esercizio. Tu dovresti capire: l'abitudine di una vita non si può abbandonare così, di colpo. Dammi un po' di tempo. Non ho rubato per tre giorni di seguito. È come un digiuno per me. Questo è solo un passatempo per tenermi occupato. Questa è l'ora in cui ero solito lavorare, nel cuore della notte. È molto difficile per me rimanere sveglio nel letto con tutti questi idioti addormentati attorno con la loro ghiotta mercanzia lasciata alla libera fede. D'altra parte non faccio male a nessuno. Domattina ritroveranno la loro roba, come sempre.»

Il mistico disse: «Sei un uomo davvero strano… Non ti accorgi che ogni mattina avviene un gran subbuglio e che sprechiamo ore alla ricerca delle cose scomparse?»

Il ladro replicò: «Questo almeno dovete concedermelo. Come tu tutte le mattine ti raccogli a meditare, anch'io non posso esimermi dal coltivare tutti i giorni la mia più intima natura...»

Questa storiella dal sapore mediorientale mi fu narrata da un detenuto della casa circondariale alessandrina presso cui io e l’attore Omid Maleknia teniamo da anni un corso di cabaret. L’uomo era incarcerato per furto aggravato. Se lui la sentiva come una sorta di attenuante, io la presi subito come l’ennesima riconferma dell’invincibilità del tratto caratteriale nelle decisioni personali, un tema a me molto caro già nelle mie opere di narrativa e a cui ho di recente dedicato un intero saggio pubblicato da Catartica, dal titolo “Breve compendio sopra gli umani caratteri”. Se mai vi interessasse approfondirne i contenuti.

/https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-feo2elKVars%2FWfsa0iIjgvI%2FAAAAAAAAAgU%2Fxl0eoSyKzxMpLffg5C2JUoxHdxgX0bU1wCLcBGAs%2Fs320%2Funnamed%2B%25281%2529.jpg)

Pee Gee Daniel, Breve compendio sopra gli umani caratteri

Il libro Il tema qui scelto, sebbene possa apparire a tutta prima un intrattenimento da parrucchiere o da portinaie, ben che vada da caricaturisti un po' all'ingrosso, non ci sembra poi così ...

http://www.catarticaedizioni.com/2017/11/pee-gee-daniel-breve-compendio-sopra.html

Davide Enia, "Appunti per un naufragio"

APPUNTI PER UN NAUFRAGIO

Davide Enia

Sellerio, 2017

L'incipit è micidiale, spiazzante:

«A Lampedusa un pescatore mi aveva detto: “Sai che pesce è tornato? Le spigole.”

Poi si era addumàto una sigaretta e se l'era svampata tutta in silenzio.

“E sai perché le spigole sono tornate in mare? Sai di cosa si nutrono le spigole? Ecco”.»

Perché le spigole si cibano di cadaveri in decomposizione. In questo caso, dei corpi di coloro che, dentro la massa di poveri cristi che dalla punta nord dell'Africa tentano la fortuna attraversando il Mediterraneo sino alla punta sud dell'Europa, non ce l'hanno fatta.

Di questo parla (e, come vedremo, di tanto altro) l'ultimo libro di Davide Enia, attore, scrittore di testi teatrali, regista operistico, telecronista occasionale per la Gialappa's, reporter, articolista e, sopra ogni altra cosa, grande romanziere, già autore tra l'altro del romanzo capitale Così in terra (la cui lettura mai mi stancherò di consigliare) tradotto in 18 lingue!

Andando per classificazioni, già da subito sorge la difficoltà di definire Appunti per un naufragio: spacciato sbrigativamente per romanzo è forse altro e di più. Rientra a pieno titolo in una nuova forma di narrativa a suo tempo teorizzata dai Wu Ming (che la sostenevano inaugurata dal Gomorra di Saviano), la cui cifra è uno stile a collage capace di accostare parti letterarie a sezioni documentali, autobiografismi, narrazioni impersonali e via dicendo.

Si potrebbe forse ricorrere alla neo-categoria di autofiction, coniata da Gianluigi Simonetti sullo scorso inserto culturale del Sole 24 Ore. Eppure ci pare che anche questa definizione vada stretta al tipo di ibridazione da cui è costituito il libro in questione, soprattutto perché, almeno all'apparenza, ne risulta piuttosto carente la parte finzionale vera e propria, visto che parliamo di un testo che si propone di essere quanto più fedele possibile alla realtà che racconta (forse potremmo spingerci a dire: che registra). Ed è qui che risiede la sua forza.

Senz'altro però - ricorrendo a un'aggettivazione critica da terza pagina - possiamo definirlo un libro necessario. Se non altro perché tratta di uno dei più grandi temi che investano la storia e la politica attuali, nonché le nostre vite quotidiane: ovvero, come già accennavamo, l'esodo di massa di migranti specificamente verso Lampedusa. E lo fa sapientemente.

Quello che Enia cerca è un approccio non ideologico. Si pone nei panni di chi vuol scoprire e sapere, non di chi intenda vedere riconfermati in loco giudizi preformati a distanza (e dunque... pregiudizi).

Lo si capisce sin dall'inizio, da una delle figure con cui si apre questo romanzo anomalo: un sommozzatore dal fisico monumentale, proveniente dal Nord-Italia, che per tradizione famigliare e convincimenti personali professa la sua adesione a una destra politica anche estrema, il quale tuttavia, lì, sul campo, perde ogni impostazione e sovrastruttura mentale e si limita a eseguire il compito che gli è stato assegnato: salvare vite. Ma non in maniera meccanica e freddamente professionale: salva vite, strappa questi ragazzi perlopiù africani da morte certa scientemente e con grande trasporto emotivo, fino a sentirsi lacerato nel profondo al ricordo di quando un soccorso non abbia avuto successo. Senza chiedersi neppure per un attimo se tutto ciò sia coerente con le proprie idee di base.

Perché di questo si tratta: l'umanità che Enia ci mostra non gode del privilegio di poter dissertare comodamente sui social e dentro ai bar su che cosa sia giusto fare e come sia giusto comportarsi in determinate situazioni. La popolazione di Lampedusa, come tutti gli organi istituzionali preposti al salvataggio e all'accoglienza degli arrivi, dentro quelle situazioni c'è, con tutte le scarpe, senza la possibilità di tirarsi indietro o di avere tempo per ragionamenti capziosi. E la risposta che tutti costoro danno è molto semplice e precedente a ogni dibattito culturale o socio-politico: di fronte a chi implora aiuto, glielo forniscono, senza indietreggiare di un passo. È un'umanità spoglia, pura, empatica, immediatamente reattiva, quella che la penna di Enia ci restituisce.

«Esistono due istinti, solo che uno protegge l'altro: il proteggersi e l'aiutare il prossimo. Perché anche quello di aiutare è un istinto. La paura del diverso, di quello che non conosci, qualunque cosa essa sia, umano, animale, naturale, è normale. E se la superi la prima volta probabilmente non ti si ripresenterà più. O, almeno, ogni volta che ti si ripresenterà, avrai tempi di reazione sempre minori per superarla.» (p. 37)

Non c'è tempo per teorie da talk show, qua c'è giusto lo spazio d'azione per praticare un aiuto emergenziale, che è, per prima cosa - risalendo alle origini stesse dell'uomo - aiuto tra simili.

Sotto il profilo contenutistico, le descrizioni sono vive, palpitanti, dettagliate (Appunti per un naufragio è, tra le altre cose, anche un manuale preciso e imprescindibile di tali trasmigrazioni, sotto ogni loro aspetto). Esse ci portano a vivere per così dire in diretta le operazioni di sbarco o i soccorsi in alto mare, ma senza appiattimento cronachistico: il lettore si ritrova lì, sul posto, spalla a spalla con Davide, i volontari e gli addetti presenti sul posto. Anche grazie a una scrittura preziosa e allo stesso tempo fluida, nitida, ma puntualmente sostenuta dai rintocchi di un vocabolario palermitano che rende la prosa ancor più verace ed espressionistica.

La storia dei naufraghi e dei loro salvataggi ci consegna le tracce di un'umanità spicciola, feriale e, al tempo stesso, emblematica. Annotazioni minute entro cui prorompe l'immenso incanto della vita:

«Si stringevano alla coperta termica. Una bambina cominciò a giocarci: era diventata un mantello che, colpito dal sole, creava scaglie di luce. Un altro piccirìddo era talmente stanco che si sedette a terra, appoggiandosi con le spalle al muretto del molo e, chiudendo gli occhi, si addormentò.» (p.45)

Un afflato di speranza, di vita recuperata in extremis che contrasta con gli stupri subiti durante o prima delle traversate dalle giovani donne presenti, le agonie, i corpicini esanimi dei neonati, l'intera ecatombe di questi disperati, che Enia espone anche brutalmente.

La vita e la morte, come sempre, in un gioco perenne e beffardo di cui sovente non sembriamo che ininfluenti pedine:

«cosa vuoi che gliene fotta alla Storia della tua, della mia, della nostra percezione? La Storia sta già determinando il corso del mondo, tracciando il futuro, modificando strutturalmente il presente. È un movimento inarrestabile.» (p.21)

All'interno della narrazione di quell'evento epocale, che è l'immigrazione di massa come la conosciamo da decenni a questa parte, si inserisce un fitto amarcord (ma meglio sarebbe dire un marricuaiddu) di momenti spesso toccanti della vita di Enia ragazzo e bambino: la prima drastica lezione di nuoto, la malattia dell'amato zio Beppe e il suo inesorabile decorso, un recuperato rapporto col padre Francesco, le gite da giovanotto, l'amore quale sostegno irrinunciabile, una fumetteria frequentata assiduamente da adolescente nel centro di Palermo, la prima tazzina di caffè, i telefoni a gettoni. Ogni tassello concorre a un mosaico armonico, la cui visione d'insieme restituisce un'apertura alla vita senza remore, per quanto assurda e travolgente essa si possa manifestare. Come nel passo in cui un sub, dopo la spaventosa moria avvenuta il 3 ottobre del 2013, rifiuta di calarsi nuovamente in mare. Fino a che, preso coraggio, anni dopo si tuffa nuovamente proprio laddove tanti corpi senza vita emersero e riaffondarono, e quel che trova è sempre e comunque un tripudio vitalistico, quasi del tutto immemore dell'immane tragedia umana ivi consumatasi:

«La prima volta c'erano solo i cadaveri, oggi invece il mare ha trasformato tutto. Ho visto un superamento della morte. Un ritorno della vita, ecco.» (p.198)

I migranti come estraneità e rispecchiamento di noi stessi e della nostra società, la cui fragilità il loro arrivo sa mettere in così seria crisi:

«E saranno loro a spiegarci cosa è diventata l'Europa e a mostrarci, come uno specchio, chi siamo diventati noi». (p.146)

Che vi piaccia o meno, gli individui che, dopo mille sconsolanti peripezie, approdano sulle nostre coste, non rappresentano semplicemente un'emergenza contingente, bensì il futuro che ci attende, e di cui loro e i loro figli saranno in gran parte partecipi. Perché, come già scriveva Joyce: Strangers are contemporary posterity.

Dati del libro:

Autore: Davide Enia

Titolo: Appunti per un naufragio

Anno di pubblicazione: 2017

Editore: Sellerio

Pagine: 216

EAN: 9788838936579

E-book: 9,99 euro

Antonella Di Martino, "Una famiglia bellissima"

Una famiglia bellissima

Antonella di Martino

Eclissi, 2016

Che cos'è la normalità?

È un ideale inarrivabile. Un modello fornitoci dalla società imperante, al quale essa ci chiede di attenerci pur sapendo che, per forma, peso, attitudini, costumi, vizi mentali, personalità nessuno mai vi riesca a rientrare perfettamente.

Per di più la normalità è soggetta a continui cambiamenti, che, pur lentissimi, sembrano proporre una riedizione del vecchio paradosso di Achille e la tartaruga, in cui l'individuo fa una fatica ulteriore a raggiungere e acconguagliarsi alla norma prefissata per via dei seppur minimi spostamenti di questa sempre un po' più in là.

Ecco, la normalità, come la si accetti o come la si rifugga sono i temi centrali dell'interessante romanzo della Di Martino Una famiglia bellissima, edito da Eclissi.

L'autrice lavora sui cliché, nel tentativo di scardinarli piuttosto che di confermarli. A cominciare dal capofamiglia, un alto-borghese illuminato che detesta razzismo e arretratezze culturali ma che, nel volgere del testo, si dimostrerà forse ancora più retrivo di coloro che a parole stigmatizza (questo ci ricorda per esempio l'alta moralità di quel manipolo di intellettuali progressisti, in pubblico sostenitori indefessi dell'immigrazione di massa, che tuttavia alzarono le barricate in tutta fretta non appena fu anche solo ventilata la possibilità di dirottare alcuni richiedenti asilo presso un albergo di Capalbio, loro consueto comune dorato ritrovo…).

Il pater familias Ottaviano si sforza di salvaguardare con ogni mezzo l'immagine perfetta che il proprio nucleo familiare trasmette all'esterno: belli, ricchi, realizzati, colti, dotati di buon gusto, lui, la moglie e il figlio adolescente Massimiliano vivono in una grande villa, attorniati da tutti i comfort. Ma, com'è facile prevedere in questi casi, il quadretto da spot della Barilla comincia a scricchiolare sinistramente sin dalle prime pagine.

Questo perché la famiglia Oderico nasconde qualcosa. Il classico scheletro nell'armadio? Quasi, solo che qui non si tratta di un armadio, bensì di un bunker hi-tech nascosto nel seminterrato della villa, e lo scheletro ha ancora attaccati alle ossa muscoli, tendini, organi vari e cute, a sua volta interamente ricoperta di una fitta peluria rossiccia.

Eh sì, chi si agita nei sotterranei di casa è in realtà un freak in piena regola, ossia un anormale: in altre parole, ciò che c'è di più lontano dalla norma costituita. È per questo che, in barba ai proclami liberal, viene tenuto segregato, lontano dagli occhi del mondo, come un segreto di cui vergognarsi.

C'è da dire che in questo romanzo, nonostante le apparenze, nessuno in realtà è normale in senso stretto: non lo è Jamal, amico e coetaneo di Massimiliano, a causa delle origini nordafricane che lo rendono in qualche modo estraneo al contesto in cui vive, non lo è la nonna, che per l'età l'assetto sociale tende a relegare ai propri margini, non lo è la madre, ipersensibile e facile ai cali depressivi, men che meno lo è Ottaviano, che occulta fatti imbarazzanti collegati sia al passato della famiglia d'origine che al suo patrimonio genetico.

Ottaviano Oderico pretende che tutti quanti recitino la propria parte, secondo un copione ipocrita e socialmente accettabile, eppure non è l'unico a voler rientrare così ossessivamente entro le convenzioni dettate dalla società. Anche il mostro rinchiuso nella cantina della bella villa anela a una vita qualunque. Perché la normalità, oltre a essere quella fonte di stress e di senso di inadeguatezza cui si accennava all'inizio, rappresenta nondimeno quel traguardo cui tutti o quasi, che lo ammettano o meno, sotto sotto ambiscono: anche il rivoluzionario, anche l'anarchico, anche il globe trotter, anche l'anticonformista ripudiano lo status quo borghese solo fino a che non verrà loro concesso di condividerne comodità e privilegi.

E infatti il povero ipertricotico di famiglia (il cui genere sessuale e il cui grado di parentela con gli altri protagonisti del romanzo qui non spoilereremo) non chiede di meglio che perdere quell'irsutismo che così bene lo identifica e lo rende speciale per diventare una persona qualsiasi, tanto anonima e banale da potersi tranquillamente confondere nella folla.

Ce la farà? Beh, per saperlo non vi resta che gustarvi questo romanzo scorrevole e di piacevolissima lettura...

DATI TECNICI:

Editore: Eclissi

Collana: I Dingo

Anno: 2016

EAN: 9788899505028

Pagine: 260 pp.

Superterrestre

Questo è per te, Madre Terra. Il mio ultimo saluto.

Il saluto gonfio d'amore d'un figlio che è costretto ad abbandonarti per sempre.

Più la distanza si accresce e più sento le mie forze venire meno. Quel nutrimento che traevo da te mi viene rapidamente a mancare. Presto sarò niente più di un misero corpo esanime con un buffo mantello rosso appeso al collo, costretto a galleggiare in eterno tra le tenebre abissali dell'universo, senza poter neppure godere del conforto di una decomposizione che consumi e annichilisca.

Sto uscendo dalla tua orbita ormai, con la mia possente schiena ho sfondato le invisibili barriere celesti di mesosfera e atmosfera esterna che ti avvolgono e nell'infrangerle ho provocato un orribile frastuono ultrasonico, che però solo le mie orecchie hanno potuto percepire, mentre tutto intorno al mio corpo, ricoperto solamente della consueta tuta blu attillata quanto una seconda pelle, si accendeva un'aureola composta da un intenso fuoco azzurrino.

Manca poco. Mi sento già in debito d'ossigeno. Tra non molto l'immortale morirà. Perché tutta la mia forza sovrumana, i miei superpoteri, la mia invulnerabilità cessano all'infuori del pianeta Terra.

Scagliato verso la notte siderale che avvolge l'intero cosmo dal colpo finale sferratomi in pieno petto dall'ultimo dei miei acerrimi nemici, Doomsday.

Più risolutivo di un'intera montagna di kryptonite: spedirmi lontano dall'unico luogo dell'universo che mi rendesse pressoché invincibile. E ora che non sono più a contatto con te, Madre mia, mi viene a mancare il nutrimento principale per ogni mia fibra: i raggi del sole filtrati attraverso le coltri di ossigeno e di azoto che ti circondano. Quelle radiazioni che tu, Madre, immagazzini nel tuo ventre, per far germogliare i fiori e inverdire le piante, maturare i frutti, riscaldare le acque. Quella stessa energia che alimentava la mia potenza.

Ora che la forza inerziale continua a farmi arretrare nello spazio illimitato ancora e ancora e ancora, fino a ritrovarmi lontano migliaia di miglia da te, posso abbracciarti tutta con un solo sguardo e spegnermi con la tua smisurata bellezza a bruciarmi nel fondo delle pupille.

Mi riempiono gli occhi i baluginanti riverberi verdeacqua, turchese, cobalto delle immense distese equoree che per la gran parte ti rivestono. È la tua parte uterina quella, lì dove la vita è stata coltivata e si è sviluppata, sinché qualche pesce temerario un bel giorno non si decise ad appoggiare una pinna contro la placida rena allo scopo di cercare fortuna per le terre emerse.

La vita ricca e rigogliosa che ti esplode sopra e dentro, fino a confondersi con te in un tutt'uno. Questa vita che hai condiviso con me, tuo figlio adottivo, proprio come fai con la moltitudine di tuoi figli naturali, da quando ricaddi incapsulato contro la tua crosta, esattamente come essa ti piovve addosso miliardi di anni fa - un misterioso dono dal cielo - nascosta nel cuore di un meteorite in minuscole forme monocellulari che in te trovarono l'ambiente più accogliente per brulicare e prosperare sin da subito.

Fuggivo da un mondo freddo e adamantino per giungere in questo giardino incantato, dove spiccare i sugosi frutti che spontaneamente si offrono dagli sporgenti rami degli alberi e dove tuffarsi tra le fresche acque d'un torrente.

Quanto rincresce doverti dire addio proprio ora che arriva la primavera, quando Proserpina – racconta il mito – torna a soggiornare presso la casa materna, e una luce morbida invade e intiepidisce ogni tuo angolo, suscitando nuovi boccioli come il volo allegro delle rondini che ritornano al nido.

Mi mancherai, Madre dalle sorgenti inesauribili, dai flutti pescosi, dai deserti riarsi dal sole, dalle distese di ghiaccio, dalle vette elevatissime e dalle voragini profonde, popolata di predatori e prede, di vittime e carnefici, di vermi che in fondo alla catena alimentare banchettano delle carcasse di chi ci stava in cima, spazzata dal vento, dilavata dalle piogge, sconquassata dai terremoti, baciata da improvvisi rasserenamenti che consentono la ripartenza di tutto. Io ti venero!

Con l'amore di un figlio adottivo, che in quanto tale serba nel suo cuore ancora maggior gratitudine di quella riservatati da un terrestre, che tende a dare per scontata la generosità con la quale chiunque accudisci, basta solo che ti venga a domandare soccorso e sostentamento.

Adesso che io sparisco nel nulla e non potrò più farlo, non scordare di proteggere, tra tutte le altre, anche quelle tue creature così simili a me nelle fattezze, ma tanto più deboli per forza fisica e per il rispetto che ti recano.

Ti sfruttano ogni giorno più che possono, ti imbrattano, ti impoveriscono e bistrattano come tanti mocciosi troppo viziati, ma tu non ci badare. Sono solo dei poveri piccoli balordi. Sono una schiatta di infelici e sprovveduti.

Spendi la tua inesauribile prodigalità – te ne prego - anche per quei miseri che si credono tuoi padroni, ma altro non sono che la tua prole più reietta. Io ora non posso più vegliare su di loro. Io ora sono solo più materia alla deriva.

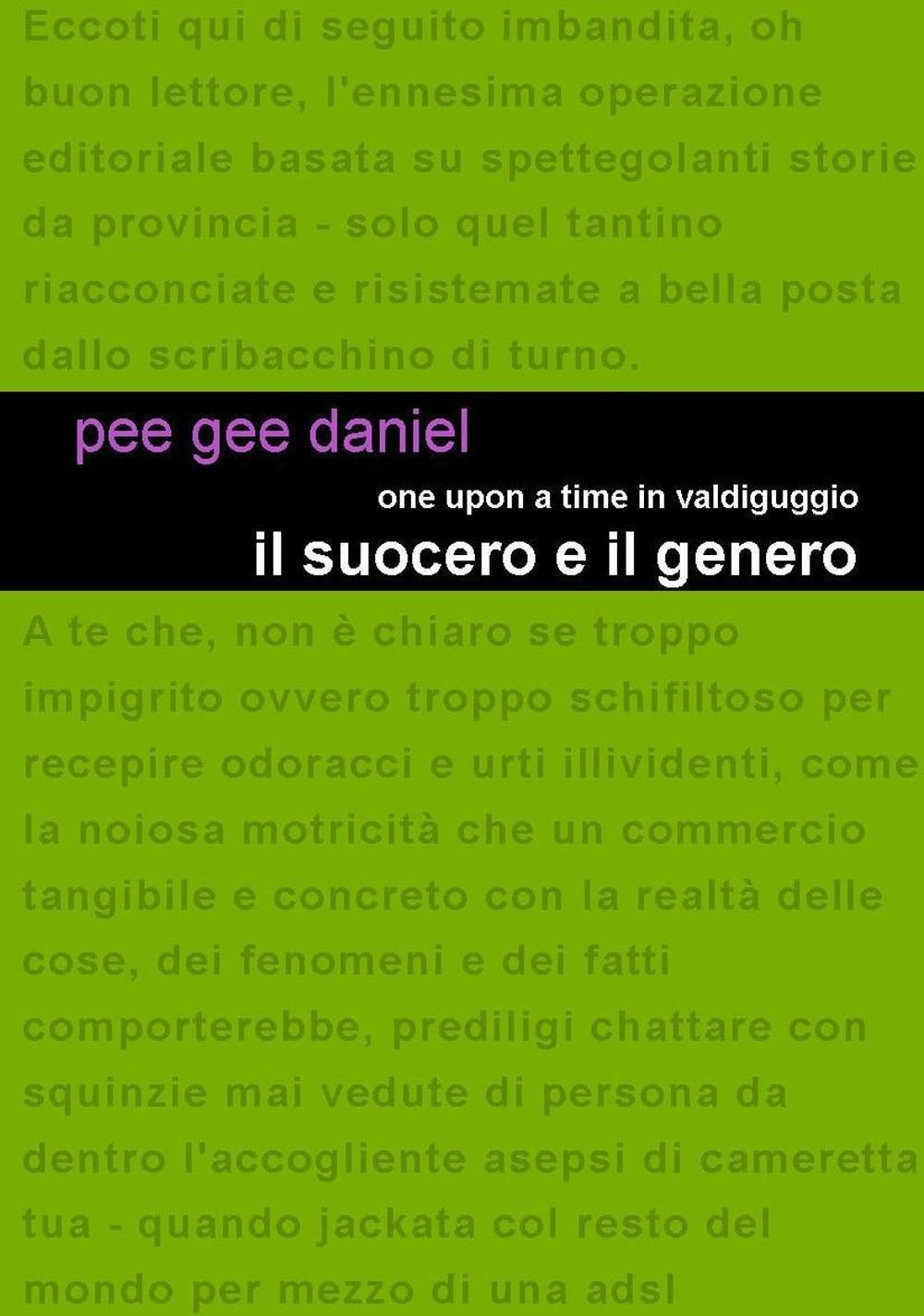

Pee Gee Daniel, "Il suocero e il genero"

Il suocero e il genero

Pee Gee Daniel

Leucotea, 2017

pp 133

13,90

Rispetto a Lo scommettitore, Il suocero e il genero di Pee Gee Daniel - che pare faccia parte di una trilogia dal titolo Once upon a time in Valdiguggio - accentua sempre più la ricercatezza barocca del linguaggio, a scapito della scorrevolezza, fin quasi a ricordare lo stile di Eco, e trasforma l’ironia in, meno divertente e più cattivo, sarcasmo.

Stevo Manini dirige da anni e senza successo una rivista locale in quel di Valdiguggio, paese vagamente riconducibile al Piemonte. Suo malgrado è costretto a far entrare in redazione il genero, un buono a nulla che in breve trasforma il giornale in un magazine di gossip e lo fa con tale successo da scatenare il livore e l’invidia del suocero.

Tutto qui, non c’è altro ma ciò che conta è la messa alla berlina, beffarda e surreale, di certi ambienti pseudo culturali di provincia, che ruotano spesso attorno a riviste e giornalini. E così abbiamo l’ignoranza travestita da cultura, il provincialismo spacciato per sapere di nicchia. Alla fine sarà proprio Doriano Di Marzio, l’odiato genero, a scoperchiare il sepolcro imbiancato del circolo cittadino per mostrare cosa c’è sotto: solo volgarità e ignoranza.

È facile, quando vivi in provincia, essere orbo in un mondo di ciechi, sentirti grande senza motivo, circondarti solo di chi ti plaude perché non conosce altro che te, perché è ancora più ignorante di te. Ma certa autostima ha i piedi di argilla ed è pronta a crollare al primo cedimento, alla prima critica esterna.

“Ecco che di nuovo quell’edificio che fino a poche ore prima rifulgeva sotto al sole, nella sua liscia consistenza crisoelefantina, costruito con le centinaia di belle parole spese a suo proprio decoro, si faceva ora di cartapesta e cedeva, giù, strepitoso, afflosciandosi infine sul selciato, a causa di una miserrima, singola amenità mossagli contro a suo detrimento.” (pag. 43)

Al centro di tutto ci sono i caratteri, chiamarli personaggi diventa difficile, da quanto sono distorti attraverso una lente caricaturale che ne mette in risalto i difetti. Le peggiori, ma comunissime, emozioni umane sono descritte senza pietà: invidia, ambizione, mania di grandezza, odio e meschinità.

Il lessico, come dicevamo, è molto elaborato, e le note finto-filologiche finali ci ricordano tanto i dizionari del Borzacchini.

Un piatto da servire freddo

Bastava così! Quella volta aveva davvero passato il segno e lui se l'era legata al dito. Per sempre!

Tuttavia, come insegnano le pagine più ciniche di Sun Tzu e di Machiavelli, aveva covato il rancore cieco che l'avrebbe condotto all'atto finale, celandolo, come un pokerista provetto, dietro la faccia bonacciona di sempre.

Continuava ad abbozzare ai suoi scherzi sul lavoro, anche i più incresciosi, con un risolino educato, come se il tutto gli scivolasse addosso, mentre in realtà anche il più piccolo gesto, dallo svitare il salino a mensa e poi passarglielo ad appoggiargli due colli di bottiglia contro gli pneumatici dell'auto posata nel parcheggio per i dipendenti, non faceva che alimentare quella sua rabbia sbavante, in continua paziente attesa di poter deflagrare in tutta la sua spietata violenza.

I suoi modi non smisero mai d'essere più che amichevoli. Questo non per inettitudine o scarsa prontezza di risposta: faceva tutto parte di una sua tattica. Doveva tenerselo buono affinché si fidasse di lui, così da poterlo attirare in trappola e farcelo cascare dentro con tutte le scarpe.

L'occasione si presentò all'inizio della stagione sciistica.

Differenti per carattere, punti di vista, gusti musicali, li univano giusto due cose: il posto di lavoro e, appunto, la passione per lo sci.

Col più largo sorriso che gli venisse e lo sguardo più buono che riuscisse a esprimere, lo invitò alla domenica organizzata dalle Frecce Azzurre cittadine dalle parti di Gressoney. Quello accettò senza pensarci un minuto, ringraziando con una calda stretta di mano.

Imbacuccati ed equipaggiati come da protocollo, si imbarcarono sul pullman granturismo che cominciava appena ad albeggiare.

Giunti sul posto, si incodarono tutti quanti per salire in vetta a bordo della telecabina.

In cima al Monte Rosa, ben conoscendo la competitività che contraddistingueva quell'altro, lo sfidò a un fuoripista dei più spericolati. Il collega acconsentì, muovendo appena le labbra lucide di burrocacao coi brillantini.

Senza farsi notare, si defilarono dal gruppo e si spinsero verso il loro destino.

Quando furono nei pressi di una pineta la costeggiarono, seguendo uno stretto percorso che dava su uno strapiombo.

Nel punto più elevato, lui, da dietro, spinse l'altro giù per il burrone, gridandogli: «Ehi tu, stronzo, sai perché l'ho fatto? Perché tu quella volta davanti a tutti hai osato...»

Trumpt! Un rumore sordo interruppe le sue parole. Lo aveva prodotto il corpo del suo collega, atterrato su uno spuntone di roccia.

Aveva fatto male i calcoli, nonostante avesse organizzato e pregustato quel momento per mesi: al momento buono, mentre lui si dilungava troppo nelle spiegazioni, la caduta era stata più rapida del previsto.

“Ma… cribbio! A che è servito vendicarsi se il maledetto manco ha fatto in tempo a capire perché lo stessi punendo?” non faceva che ripetersi, fissando sconsolato quel puntino scuro in mezzo alla distesa candida di neve fresca, che era poi il cadavere del collega, morto sul colpo.

Vox clamantis in deserto

Era uno dei tanti esaltati di cui pullulava in quei tempi la Galilea.

Il popolo allora era talmente provato dall'occupazione romana che idolatrava chiunque gli promettesse che, in una maniera o nell'altra, lo avrebbe reso libero.

Io, come spesso mi capita, in quei giorni vagavo senza meta per le lande desertiche. Qualcuno doveva averlo avvertito della mia presenza in quelle zone.

Mi raggiunse dopo quaranta giorni di estenuante tragitto, fuggendo gli scorpioni, catturando locuste per cibarsene. Mi arrivò davanti emaciato, ricoperto di piaghe e di croste, gli occhi infossati nelle orbite, la tunica che era ridotta a un cascame di stracci.

Lo accolsi con fastidio. Mi rivolsi a lui senza alcuna premura. Ma appena abbassai lo sguardo sul suo volto anonimo percepii, non senza un certo stupore, che, per un puro gioco del destino, proprio lui, tra i tanti, sarebbe stato quello che le moltitudini avrebbero osannato. Il suo nome sarebbe stato tradotto e adorato in tutte le lingue del mondo. Proprio costui sarebbe stato riconosciuto come il messia tanto atteso.

Lui intanto continuava a fissarmi con aria supplichevole.

Quella sua aria dimessa nascondeva megalomanie insospettabili.

Pretendeva di sapere a tutti i costi quello di cui mai alcun uomo dovrebbe venire a conoscenza: il proprio futuro. Glielo rivelai senza farmi troppo pregare.

Estrassi dalla sacca qualche grano di segale cornuta che mi porto sempre dietro. Lo raffinai tra due spuntoni di roccia, usando una pietra come pestello. Gli diedi da bere quella polvere mischiandola a un infuso a base di vino. Lui trangugiò la bevanda con ansia, la speranza che ogni sua curiosità venisse accontentata gli brillava nel fondo dei grandi occhi sgranati.

Quasi all'istante le gambe gli si fecero molli. Lasciai che si accovacciasse sopra una stuoia stesa là vicino, un attimo prima che le visioni iniziassero.

La rivelazione lo investì improvvisamente, cogliendolo impreparato. Le visioni lo assalirono come il ribollio di uno scirocco impetuoso che spazzi e scombussoli tutto d'un colpo una tranquilla vallata.

Vide fratelli che avrebbero scannato fratelli, guidati da una cieca fede in lui. Assistette alle guerre che per millenni avrebbero fatto per causa sua. Guardò gli eserciti che si sarebbero affrontati petto a petto, mentre da ognuno dei due schieramenti si innalzavano grida entusiaste che lo nominavano, da entrambe le parti, perché intercedesse in loro favore. Vide intere popolazioni schiacciate di fronte al rifiuto di venerare il suo nome. Passò davanti al suo sguardo stupefatto l'oceano di sangue che sarebbe scorso in sacrificio per lui, bagnando la terra a ondate incessanti. Sentì le urla strazianti, frutto delle torture e dei supplizi inflitti a chi non lo riconoscesse come l'unico dio delle genti.

Si riebbe da quell'incubo veritiero scrollandoselo di dosso con un tremore inconsulto che interessò tutto il suo gracile corpo. Dopo di che più non resse e si afflosciò su se stesso, guardandomi da sotto a sopra con un'espressione spiritata. La bocca digrignata dallo sconcerto.

Mi domandò se tutto quello che aveva veduto sarebbe almeno servito a riscattare le sorti degli uomini. Gli risposi che no, che tutto quanto avrebbe continuato a procedere esattamente come prima che lui nascesse. Furti, stupri, matricidi, violenze: nulla di tutto questo sarebbe sparito dalla storia umana. Anzi, la rinnovata fiducia che il suo nome avrebbe saputo infondere nei loro animi non avrebbe fatto altro che legittimare gli antichi istinti, ora condotti in virtù di una causa superiore.

Mi chiese come potesse evitare tutte quelle morti innocenti.

Abbandonando immediatamente la scena pubblica senza ripensamenti, gli spiegai senza enfasi.

Mi guardò per qualche tempo con sguardo incerto. Provò a ribattere qualcosa, ma le parole non sembravano riuscire a staccarglisi dal cuore per emergere sino alla bocca.

Quando sentì le forze tornare ad assisterlo si rimise in piedi. Con gesti stentati indicò la mia borraccia. Gliela porsi. Bevve l'acqua a brevi sorsi, come per prepararsi al lungo viaggio di ritorno che lo attendeva. Poi si voltò e, un passo davanti all'altro, sparì all'orizzonte, senza mai voltarsi, neppure per un fugace saluto di commiato.

Ho poi saputo che all'eventualità da me prospettatagli aveva invece preferito la futura gloria degli altari.

Pee Gee Daniel, "Lo scommettitore"

Lo scommettitore

Pee Gee Daniel

Edizioni Leucotea, 2014

pp 183

13,90

Fantozzi dei giorni nostri ma con un linguaggio forbito al limite del virtuosismo, ecco cosa pensiamo leggendo l’esilarante Lo scommettitore di Pier Luigi Straneo, in arte Pee Gee Daniel.

L’autore è un giovane del 76 che ha fatto un po’ tutti i mestieri per sopravvivere e qui racconta la sua avventura di precario d’inizio millennio alle prese con un impiego in un’agenzia di scommesse. Di primo acchito surreale, in verità la storia è – vista la situazione in cui versano gli aspiranti lavoratori di oggi, ché, come gli scrittori, ormai ambiscono ed esordiscono in eterno – la storia è, dicevamo, una deformazione grottesca di quanto avviene nel mondo reale.

Dopo aver fatto ogni genere di mestiere umiliante, il protagonista Giulio Sterna (forse nel nome un eco dell’umorismo di Sterne?) trova impiego presso l’agenzia di scommesse in franchising Hermes Play, in quel di Zinza Munfrà, popolata da personaggi squallidi e bizzarri, immigrati rincoglioniti, capo area crudeli, colleghi sfruttati e sottopagati. Il senso della storia è la progressiva disumanizzazione dei protagonisti: il bisogno di portare il pane a casa, e l’insensato attaccamento a un posto che è transitorio per definizione, li trasforma in creature sempre meno capaci di compassione, altruismo ed empatia, fino alla follia conclusiva.

Lo scommettitore è ovvia metafora della condizione lavorativa - e non solo – di oggi, dove i posti non sono mai stabili e i lavoratori diventano numeri da depennare senza rimorsi. Non esiste più la figura del titolare che conosce i subalterni uno per uno e li considera la sua famiglia, non c’è più il capo del personale che si reca alle esequie del dipendente che ha speso tutta la vita per l’azienda. Ormai i rapporti sono improntati alla sfiducia, all’indifferenza, al farsi le scarpe l’un l’altro.

Quello che caratterizza il testo, a parte il fatto di essere molto divertente e strappare qualche sincera risata qua e là, è la padronanza di stile, lo sfoggio di erudizione, l’uso aulico della lingua che contrasta a bella posta con la bassezza e il degrado di certe situazioni.

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)