La letteratura incontra la moda con “La Diva Simonetta” a Siracusa

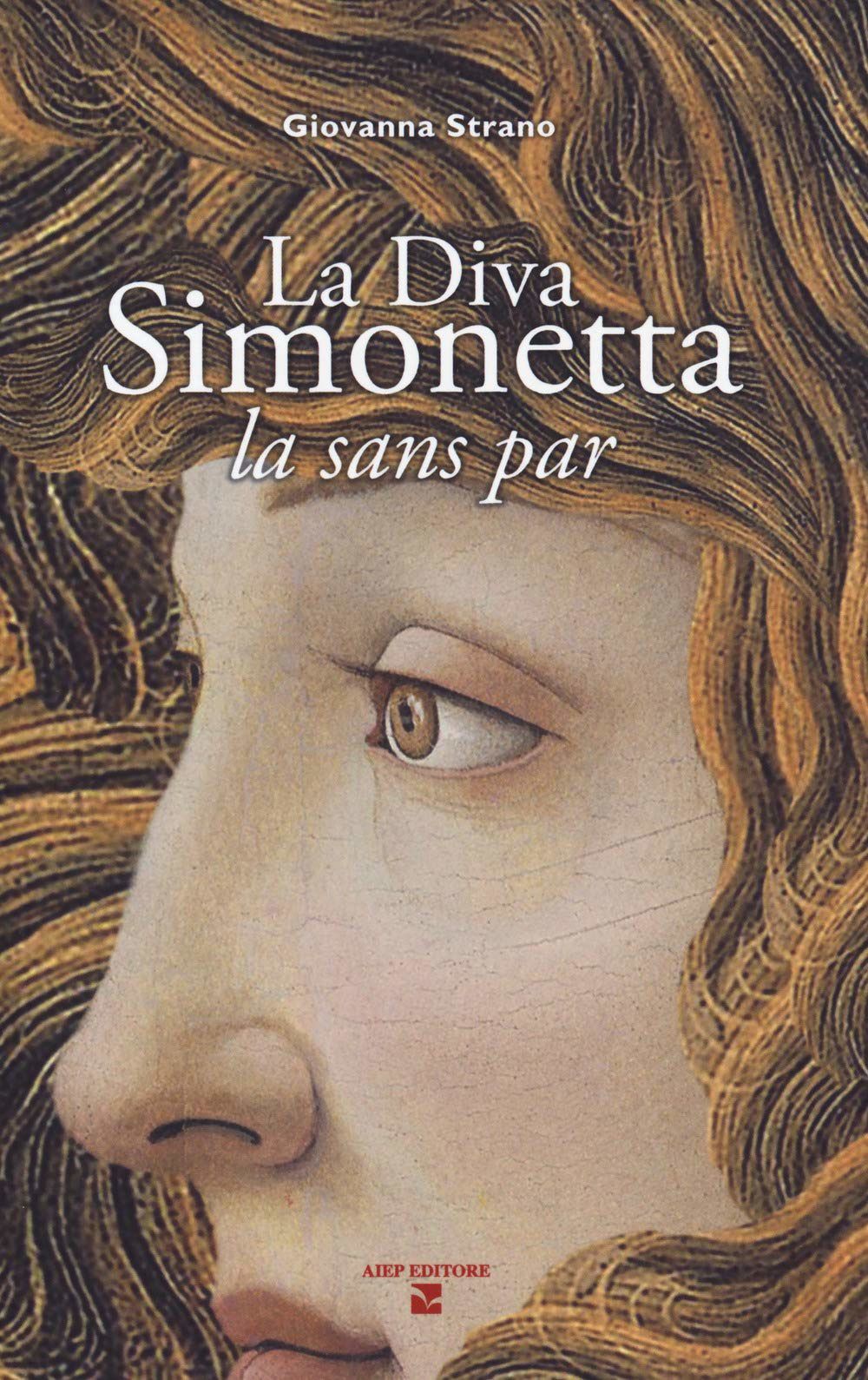

Appuntamento culturale di rilievo a Siracusa con la presentazione del romanzo La Diva Simonetta – la sans par di Giovanna Strano, Aiep Editore. L’evento ha coniugato la presentazione dell’opera letteraria con la moda, abbinando al romanzo, incentrato sulla vera storia della Venere del Botticelli, un abito strepitoso realizzato dalla stilista Gisella Scibona, autrice di numerosi capi nell’ambito di Art Couture. Lo scenario della splendida Piazza Duomo ha fatto da coronamento a un evento magico, che ha incantato il pubblico coniugando vari linguaggi artistici. La voce dell’attore Francesco Di Lorenzo ha portato gli spettatori direttamente dentro il romanzo, coinvolgendo attraverso un’immersione totale nella narrazione.

L’ultima novità letteraria dell’ormai affermata scrittrice siracusana Giovanna Strano, nonché dirigente scolastico dell’Istituto “Antonello Gagini”, ha raccolto il consenso dei lettori a Milano, Bologna, Rimini, Torino e, per ultima, Siracusa nell’elegante cornice del Salone di Palazzo Vermexio. Si tratta del romanzo storico La Diva Simonetta – la sans par, AIEP Editore, pubblicato da qualche mese e già in vetta alle classifiche.

L’evento, patrocinato dal Comune di Siracusa e, in particolare, dall’Assessorato alla Cultura, è stato introdotto dall’Assessore alla Cultura Fabio Granata, dalla presidente dell’Associazione Fildis Elena Flavia Castagnino, dal docente e artista Nino Sicari e dalla stessa autrice.

L’opera è centrata sulle opere di Sandro Botticelli e ci svela, con uno stile coinvolgente e appassionante, i segreti della Primavera del Botticelli e degli altri capolavori del ‘400, narrando la storia, poco conosciuta, della splendida Simonetta Cattaneo Vespucci, immortalata nelle opere di Sandro Botticelli, del Ghirlandaio, di Benozzo Gozzoli e altri maestri.

La bellissima Simonetta diventa, attraverso i tempi, una musa immortale di bellezza. Lo scenario è la Firenze rinascimentale della seconda metà del ‘400, quella di Lorenzo de’ Medici, un’epoca storica singolare per la ricchezza culturale e l’effervescenza politica che connotano la fioritura dei Comuni e delle Signorie.

L’esuberanza artistica della società del tempo fa da coronamento a una storia vera, celata nei documenti del periodo sepolti in archivi e biblioteche, e velata in molte opere d’arte e nei componimenti letterari dei cantori del tempo, come Agnolo Poliziano, Tommaso Sardi, Bernando Pulci e lo stesso Lorenzo il Magnifico.

Simonetta è la musa ispiratrice del maestro Botticelli, al punto che il pittore esprimerà il desiderio di essere sepolto ai suoi piedi. E proprio l’avvenenza della giovane ne costituirà anche motivo di sventura, in quanto la renderà preda della malvagità e della cupidigia umana. Simonetta morirà nel 1476 all'età di soli ventitré anni. Gli artisti del tempo restituiscono al mondo una figura destinata a divenire immortale attraverso i tempi; per tutti noi resterà in eterno la sans par.

A coronamento dell’evento la docente e artista Angela Gallaro Goracci ha introdotto i lavori degli studenti nella realizzazione della copertina della pubblicazione.

Poesie di Valentina Casadei

Abbiamo visto arrivare la notte

con lo scoppio di tutti i tuoi ordigni

che frantumavano il rantolo dei ricordi

e seguivano le mappe dello splendore

Abbiamo visto arrivare la notte

nella disperazione dell’abbandono

in quell’eremo dove dimora

la mia pietà verso la tua dottrina

Abbiamo visto arrivare la notte

ad occhi aperti, nel buio

nella beatitudine dei tuoi respiri

pieni di senso e di colore chiaro

Il mattino per le stelle

la fame per le fauci

il passo dell’inerzia

Sei pioggia su giacca

sei quella parola che non dico

Misconosci le regole del vuoto

e l’eternità ti aspetta fra i respiri

Read different

Da marzo ad aprile, a Roma, il nuovo corso di West Egg

per aspiranti scrittori, redattori, editor R e a d d i f f e r e n t !

Come si valuta un libro?

Chi abita fuori Roma potrà seguire il corso via Skype inoltre la registrazione video di ogni lezione sarà disponibile poche ore dopo la sua conclusione

|

|

|

Calendario

info e costi info@westegg.it |

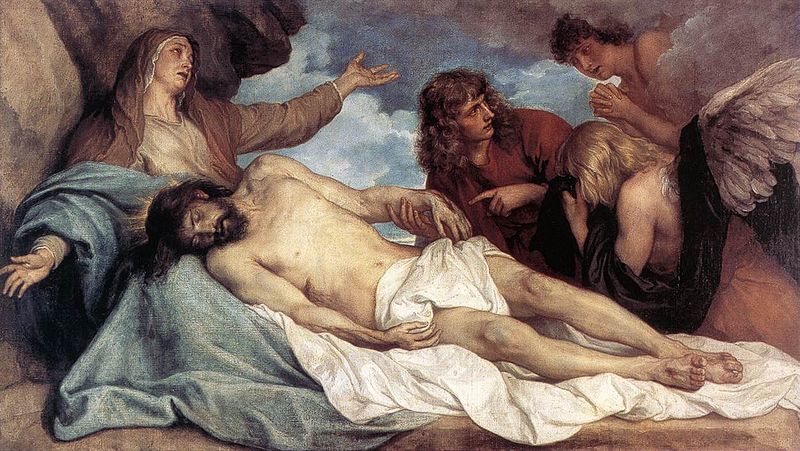

Stabat Mater

Lo Stabat mater, letteralmente “stava la madre”, è una preghiera in latino del XIII secolo, attribuita a Jacopone da Todi. Il ritmo è già quello del latino medievale e ne sono state fatte alcune versioni liturgiche e anche una in italiano dell’ottocento.

Addolorata, in pianto

la Madre sta presso la Croce

da cui pende il Figlio.

Immersa in angoscia mortale

geme nell’intimo del cuore

trafitto da spada.

Quanto grande è il dolore

della benedetta fra le donne,

Madre dell'Unigenito!

Piange la Madre pietosa

contemplando le piaghe

del divino suo Figlio.

Chi può trattenersi dal pianto

davanti alla Madre di Cristo

in tanto tormento?

Chi può non provare dolore

davanti alla Madre

che porta la morte del Figlio?

Per i peccati del popolo suo

ella vede Gesù nei tormenti

del duro supplizio.

Per noi ella vede morire

il dolce suo Figlio,

solo, nell'ultima ora.

O Madre, sorgente di amore,

fa' ch'io viva il tuo martirio,

fa' ch’io pianga le tue lacrime.

Fa' che arda il mio cuore

nell’amare il Cristo-Dio,

per essergli gradito.

Ti prego, Madre santa:

siano impresse nel mio cuore

le piaghe del tuo Figlio.

Uniscimi al tuo dolore

per il Figlio tuo divino

che per me ha voluto patire.

Con te lascia ch'io pianga

il Cristo crocifisso

finché avrò vita.

Restarti sempre vicino

piangendo sotto la croce:

questo desidero.

O Vergine santa tra le vergini,

non respingere la mia preghiera,

e accogli il mio pianto di figlio.

Fammi portare la morte di Cristo,

partecipare ai suoi patimenti,

adorare le sue piaghe sante.

Ferisci il mio cuore con le sue ferite,

stringimi alla sua croce,

inèbriami del suo sangue.

Nel suo ritorno glorioso

rimani, o Madre, al mio fianco,

salvami dall’eterno abbandono.

O Cristo, nell'ora del mio passaggio

fa' che, per mano a tua Madre,

io giunga alla mèta gloriosa.

Quando la morte dissolve il mio corpo

aprimi, Signore, le porte del cielo,

accoglimi nel tuo regno di gloria.

Amen.

Lo Stabat Mater è anche una melodia gregoriana. Fu abrogata dal Concilio di Trento e poi reintrodotta nella liturgia nel 1727 da papa Benedetto XIII.

Ha ispirato oltre quattrocento compositori. Le versioni più famose sono quelle di Scarlatti, Vivaldi, Verdi, Rossini, Haydn, Salieri, Boccherini ma, soprattutto, di Pergolesi.

Colgo l'occasione per ricordavi il mio personale Stabat, nel capitolo 18 de L'uomo del sorriso.

The Stabat mater, literally "stood the mother", is a Latin prayer of the thirteenth century, attributed to Jacopone da Todi. The rhythm is already that of medieval Latin and some liturgical versions have been made and also one in Italian of the nineteenth century.

Stabat Mater is also a Gregorian melody. It was repealed by the Council of Trent and then reintroduced into the liturgy in 1727 by Pope Benedict XIII.

It has inspired over four hundred composers. The most famous versions are those of Scarlatti, Vivaldi, Verdi, Rossini, Haydn, Salieri, Boccherini but, above all, of Pergolesi.

I take this opportunity to remind you of my personal Stabat, in chapter 18 of The Man of the Smile.

«Jeshu… Jeshu…»

Chiamava suo figlio appeso sulla croce, Maria di Nazareth, col dolce nome dell’infanzia. «Jeshu…» Poterlo strappare da lassù, stringerlo ancora fra le braccia come quando era bambino, riscaldarlo, asciugargli le lacrime di sangue che gli rigavano il volto. La sua mente di madre vacillava, aveva un macigno da sollevare a ogni respiro doloroso quanto i respiri del figlio. Temeva di vederlo morire e, insieme, lo desiderava come non aveva mai desiderato altro in tutta la sua vita.

Si era levato vento, la pelle di suo figlio, tormentato dalla febbre, s’increspava di brividi. Yeshua’ fece uno sforzo per sollevarsi, per respirare, ma il movimento gli strappò un lamento.

“Muori, figlio mio, ti prego, non lottare”.

I singhiozzi l’avevano squassata fino a sfinirla, ora non aveva più lacrime, solo un orrore fondo e nero che la invadeva da capo a piedi. Ogni pezzo di lei era lassù, insieme al figlio sulla croce; soffriva con lui, agonizzava con lui.

Yeshua’ emise un gemito, la testa gli ciondolò sul petto, perse conoscenza e questo fu un conforto per la madre. Mentre pregava Dio che facesse morire in fretta il suo ragazzo, si abbandonò ai ricordi, consapevole che, da quel momento in poi, sarebbero stati l’unica cosa che avrebbe avuto di lui.

Il vento del deserto era lo stesso quando Yeshua’ era nato, come se un cerchio si stesse chiudendo. Ricordava le pareti pietrose della grotta, il pavimento macchiato di sangue, Yosef che, con le ginocchia, premeva sul suo ventre per aiutarla a spingere. Ricordava l’odore di stalla, il fiato caldo del bue, la mangiatoia nella quale aveva adagiato il bambino, maledicendo l’ostessa che non li aveva accolti. Ricordava il calore delle braccia di Yosef, ansimante e sudato, che stringevano lei e il piccolo appena nato. «Ora siamo una famiglia, Maria» le aveva detto. «Sei stata brava».

Più di ogni altra cosa, ricordava il primo istante in cui aveva stretto a sé il bambino. Il corpicino si era adattato subito all’incavo delle sue braccia, Yeshua’ si era acciambellato contro di lei come fosse ancora nel suo grembo, le piccole labbra avevano cercato il capezzolo. Lei aveva tastato con le mani ogni parte del piccolo corpo, aveva posato la guancia sul ventre per sentirne il calore, aveva annusato l’odore per imprimerselo dentro, riconoscendolo poi per sempre, sentendo che quella era la perfezione, che lei era venuta al mondo per dare la vita a lui. Dopo, niente era più stato come in quell’istante. Solo distacco, lontananza, freddezza.

Oggi, ai piedi della croce, l’amore che provava per suo figlio era così grande che non bastava un cuore solo a contenerlo. E il suo cuore di madre ora stava esplodendo, pompava sangue all’unisono col cuore del figlio, accompagnandolo, respiro dopo respiro, fino all’ultimo soffio di vita. (Da L'uomo del sorriso di Patrizia Poli pagina 222)

Valentina Casadei, "Tormento fragile"

Tormento fragile

Valentina Casadei

Bertoni Editore, 2018

pp 79

12,50

Tormento Fragile, di Valentina Casadei, è una silloge di belle poesie, scritte da una venticinquenne che ha dimestichezza non solo con le parole ma anche con le emozioni, affrontate con la saggezza di una persona molto più anziana. L’amore, la nostalgia, il ricordo, la paura del tempo che passa e della morte, il ripiegamento su se stessi, hanno anche qui lo scopo che tutta, o quasi tutta, la poesia dovrebbe avere, cioè arginare e incanalare l’emotività, rendendola sopportabile. Insomma, condividere diventa uguale a dominare e controllare.

Si tratta per lo più di dialoghi al femminile, con un interlocutore che varia di volta in volta, un tu che diventa noi ma anche io, per guardarsi dentro senza sconti. E questo parlare all’altro da sé indica il bisogno estremo di contatto, di apertura, ovvero il contrario del “ripiegarsi come una salamandra”, ed è ciò che aiuta a considerare la paura “solo una parola.”

Il linguaggio della Casadei è ermetico ma lo è in modo semplice e scorrevole. Proprio nelle frasi più comuni e prosastiche si annida la suggestione: “Incontriamoci da qualche parte /stasera”, “e hai regalato ai vivi /la cura che diamo ai morti”,

Liriche brevissime, brevi o più lunghe, senza un titolo che le definisca o contenga. C’è parecchia solitudine, “mi ripiego/come una salamandra magra”, dovuta anche all’atteggiamento ostile di alcuni, e c’è paura della morte, contrastata da un provvidenziale elan vital che si spera non venga mai a mancare: “spero che non finisca mai / questa mia vitale spinta”.

La conclusione è che esistere è fine a se stesso, ma ciò non deve spaventare, piuttosto farci apprezzare certi “orizzonti” che gli amanti “non si stancano di rimpiangere”.

Ci vuole coraggio per affrontare l’esistenza così com’è, con tutti i chiaroscuri, comprendendola senza edulcorarla ma nemmeno respingerla perché, in questa dimensione così materiale e terrestre, si può comunque ravvisare lo spirito che anima e pervade tutto, unito ad un amore carnale/ filiale/ amicale che consola: “Sei una parola di petali, dolce.”

Concludo riportando una poesia, particolarmente bella:

Ti prendo come poesia.

I tuoi versi sono capelli

Uniti in strofe di trecce.

Ed ecco che l’allitterazione dei tuoi sospiri

Sfida il vento.

Ma tu, poesia da foglio di carta,

ti involi con lui.

Paladina dell’alba.

Le enciclopedie a fascicoli e i libri di Selezione del Reader's Digest

Ancora e sempre gli anni sessanta. Quelli del boom economico e della speranza nel modernismo e nel progresso. Progresso che voleva dire anche civiltà e cultura perciò, dopo che il maestro Manzi ebbe alfabetizzato la popolazione, ecco che ognuno di noi si mise in casa le fatidiche enciclopedie a fascicoli.

Mio padre le comprava in edicola e poi venivano fatte amorosamente rilegare, volume dopo volume. Noi avevamo, innanzi tutto, La Motta, una sorta di Wikipedia ante litteram, grossa, pesante e marrone. In essa era conservato tutto lo scibile umano. Poi quelle più specifiche: Le Muse, sulle arti (pittura, scultura, musica etc), un’enciclopedia della scienza e della tecnica di cui non ricordo il nome, La storia della civiltà di Will Durant (che arrivò per ultima) e per me, ovviamente, i mitici Quindici. Il livello di qualità era altissimo.

Sempre nello spirito della cultura veloce per tutti, andavano di moda anche le riduzioni dei classici per l’infanzia e persino i famosi libri di Selezione del Reader’s Digest, ovvero i best seller mondiali del momento condensati in poche pagine.

Divoravo letteralmente quei volumi marroni con dentro tre o quattro romanzi alla volta. Ne ricordo bene uno ambientato in Scozia, in una fumosa distilleria di whisky, e il famoso Kim, un dono da Vietnam, storia vera e commovente di una bambina adottata. Libri letti e riletti mille volte, quando, annoiata, sola e affamata di libri, giravo per casa rivoltando la libreria dei miei a caccia di qualcosa da leggere.

Quante ore raggomitolata sul divano tenendo sulle ginocchia volumi di tutti i generi, qualunque cosa riuscissi a scovare in casa, dalle fiabe a Maupassant, da Liala a Scerbanenco, da Verne a Salgari. E quanti pomeriggi d’estate in terrazza, in attesa che mia madre tornasse dal lavoro, con una bibita e un libro da finire entro la giornata, i gomiti accarezzati dal sole che piano piano si abbassava, sorda ai rumori della strada, delle cinquecento che passavano, dei ragazzi che ancora rincorrevano la palla sotto i marciapiedi. Io, dall’alto, potevo solo guardarli, curiosa e timida, per poi tonare a tuffarmi nelle mie storie. Che cosa sarebbe stata la mia vita senza la lettura? Non so nemmeno immaginarlo.

Dopo le 11

Era chiuso. Solo un foglietto, con su scritto ‘Dopo le 11’, animava il vetro della porta. Era scritto con un pennarello blu e una calligrafia incerta e tremolante. Le lettere e il numero stavano un poco inclinate, in un corsivo antico, come scrivono le persone anziane. Scocciata, mi avviai zoppicando per la via ma già, dopo pochi passi, mi sentivo ridicola per quella mia camminata sbilenca, parevo una ruota quadrata che sobbalzava su e giù per una discesa. Le tolsi, le scarpe, e affrettai i passi. Più avanti, all’angolo, c’era un bar dove avrei potuto sedermi e finalmente arrivai al tavolino e soprattutto alla sedia del bar. Maledette grate, trappole dove giusto un tacco di scarpa si può infilare e staccarsi. Guardai il mio piede e dalla borsetta tirai fuori la scarpa, che ormai sembrava una pantofola, e il tacco che avevo recuperato, strappandolo alla maledetta griglia di ferro che lo serrava. Tentai anche di riunirli, inutilmente. Avvilita, ripensai al negozio chiuso del calzolaio e a quel biglietto. Probabilmente l’aveva scritto lui. Il vecchio Gino era una vita che stava lì, in via Aporti, ad aggiustare e lucidare scarpe. Perché non scrivere chiaro ‘Apro dopo le 11’, invece solo quel ‘Dopo le 11’ che pareva non dire. Dopo che? 11 e cinque? 11 e trenta? Dopo… e poi quel numero 11, due asticelle uguali, tremolanti, sembrava stessero per cadere. Due numeri primi affiancati e allora perché non scrivere 22 o 33, gli anni di Cristo quando è morto? Mah, sarò matta. Sì, una matta senza tacco. «Un caffè», ho risposto al cameriere che mi aveva distratto con quella domanda: «Desidera?» Non desideravo un caffè ma, in certe occasioni, bisogna rispondere a tono. Io desideravo un’altra vita. Ancora con questa storia? Trentatré anni, come quelli di Cristo, quando è morto, ma potrebbero essere anche quarantaquattro, come i gatti o 11 ma dopo… fuori di testa, sarà il caldo. Segretaria di studi medici, di avvocati, di magazzini e altro. Nubile, single, mora, uno e settantatré. Ma soprattutto sola. Fidanzati alcuni, da dimenticare e… senza una scarpa, ora. «Ciao Marina», mi ha detto con voce incerta. Al momento non l’ho riconosciuto e l’ho fissato. Elegante, con la giacca blu e i capelli chiari come gli occhi. «Giorgio... » ha detto e io ho sorriso, ancora non ricordavo. Cinque anni erano passati come un vento e quel Giorgio era stata una nuvoletta volata via nei ricordi. Era stato a una festa che me l’avevano presentato, più visto. «Ciao», gli ho risposto, allargando il sorriso. «Che fai qui?» ha chiesto. «Scarpa rotta», e gli ho mostrato il piede nudo. Si sedette sulla sedia accanto e mi prese dalla mano il tacco. «Calzolaio», disse. «Dopo le 11», risposi. «Se vuoi ti accompagno, ho la macchina». Stavo per dire: ‘No grazie, è qui vicino’. Invece sorrisi e con un balzo lui era già per via. Prima il rumore scoppiettante, poi la cinquecento degli anni ‘80 con lui dentro che mi faceva cenno di salire. Era ormai fatta, lasciai due euro sul tavolino, raccolsi le scarpe ed entrai nel buco. «È l’Abarth», disse, quasi a scusarsi. «Dove andiamo?» chiese. «Ormai è tardi, se non ti spiace portami a casa che mi cambio le scarpe, sto in via Acquedotti, vicino all’ospedale vecchio». Teneva le marce alte per far meno rumore, ma scoppiettava come un vulcano e arrivammo sani e salvi. «Ti aspetto? » chiese. «No, grazie», e avrei voluto aggiungere: ‘per oggi, basta così’. Ma lui insisteva. Ci scambiammo il numero di cellulare. Infine disse: «Allora ti invito a cena, stasera». Stremata e senza avvenire ho detto di sì e lui: «Alle otto, ti faccio uno squillo». Non ce ne sarebbe stato bisogno, arrivò con un fragore infernale e io mi affacciai alla finestra gridando: «Arrivo!». «Ciao», disse sorridendo. «Ciao, risposi sorridendo», e poi zitti fino al ristorante che stava sul lungomare. Lui era vestito ancora con la giacca blu ma aveva messo un farfallino e io con la solita vestaglietta da sera coi fiori rossi e i tacchi alti, ma stavo attenta. ‘Il Gabbiano’, così si chiamava il ristorante e lui era davvero un gabbiano. Ogni tanto svolazzava fra i tavoli a cinguettare e non permetteva mai ai camerieri di servirmi, fu sempre lui a farlo. Era il capo, il proprietario. Scoppiettando, mi riaccompagnò a casa e mi baciò e anche io lo baciai, con passione. Ero felice. Il giorno dopo era domenica e Giorgio sarebbe passato dopo le 11 per andare insieme al mare. Stavo uscendo dal portone quando la Tina, la portinaia, mi salutò: «Buongiorno signorina». «Buongiorno, Tina», risposi. «Lo sa?», disse. «No, che cosa?» «Gino, il ciabattino, è morto. Lo conosceva, vero?» Rimasi impassibile. «Quando?» «Ieri, dopo le 11», rispose. Con fragore, Giorgio era arrivato. «Perché piangi?» mi chiese.

Viva la pappa col pomodoro

Avevo solo tre anni ma non mi perdevo una puntata de Il giornalino di Gianburrasca, sceneggiato televisivo andato in onda nel 1864/65, tratto dal libro di Vamba, per la regia di Lina Wertmüller. Ricordo di averlo seguito con la stessa attenzione e comprensione di adesso e che la visione coinvolgeva tutta la famiglia, soprattutto mia madre e mia nonna ne andavano pazze quanto me. Ci piaceva tantissimo la giovane Rita Pavone nei panni del terribile Giannino Stoppani, lei era una di noi, con la faccia semplice e pulita. Non ricordo se anch’io fui una di quelle bambine che s’innamoravano di Giannino rimanendoci poi male quando scoprivano che era una femmina.

Mi divertivano anche gli altri personaggi, soprattutto la terribile direttrice interpretata da Bice Valori che, si dice, recitasse in ginocchio per sembrare nana. La musica era di Nino Rota, e, ovviamente, quella più famosa, La pappa col pomodoro, divenne una hit. Avevo il disco e lo suonavo in continuazione. Era una straordinaria canzone di protesta, così come la scena dove Giannino scappa dal collegio, che all’epoca fu ritenuta diseducativa. Ma io so solo che il motivetto non l’ho mai scordato e lo canto anche oggi alle mie nipotine.

La storia del passato

Ormai ce l´ha insegnato

Che un popolo affamato

Fa la rivoluzion

Ragion per cui affamati

Abbiamo combattuto

Perciò "buon appetito"

Facciamo colazion

Laura Nuti, "Come le ciliegie"

Come le ciliegie

Laura Nuti

Marchetti Editore, 2018

Il delizioso Come le ciliegie, di Laura Nuti, edito da Marchetti e ben illustrato da Roberta Malasomma, mi ha riportato indietro nel tempo, mi sono rivista bambina, leggere con foga e meraviglia adattamenti di classici e riduzioni di opere immortali: il Kalevala, il Peer Gynt, le storie di Carlomagno e Berta dal grande piede, la Divina Commedia spiegata ai ragazzi, la mitologia greca. Questo libro ha il sapore (inimitabile) di ciò che leggevamo allora, con un piglio, però, moderno. Che cosa sono le fiabe se non miti e leggende rielaborati, che cosa c’è nella fiaba se non la struttura stessa di un singolo grande mito (come ci insegnano Propp e Joseph Campbell)? E non era forse un’operazione simile quella compiuta negli anni sessanta con le fiabe sonore e con le riduzioni dei classici per bambini?

Sonnolenti pomeriggi d’estate, un giardino afoso, una nonna che culla una piccina mentre racconta – o meglio, fa raccontare dall’immaginario cane Argo - alla sorellina più grande le meravigliose vicende degli eroi omerici, prima, durante e dopo la guerra di Troia, adattate a un palato infantile e odierno ma appetibili per tutti, perché le storie, si sa, quando sono belle, sono godibili a ogni età.

Storie come ciliegie, una tira l’altra. Storie succose, colorate, multiformi, tutte diverse ma concatenate. Storie di mostri chimere (ovvero puzzle), di cavalli alati, di guerrieri belli e coraggiosi, (ovvero fighi), di principesse affascinanti, ma anche di dei che più umani di così non si può, con tutti i nostri difetti: l’infedeltà, l’invidia, la gelosia, la rabbia.

Come afferma la stessa autrice nel saggio Narrare e leggere belle storie:

I “ racconti tradizionali, cioè le fiabe, le favole, i miti, le saghe e le leggende epiche, devono avere un ruolo fondamentale. Perché? Perché sono storie che “hanno una storia”, che vengono da lontano, che “hanno viaggiato attraverso il mondo e si sono colorate qua e là di sfumature, riferimenti, chiaroscuri attinti cammin facendo”; sono storie nate dalla narrazione, dalla tradizione orale (perciò si prestano ad essere narrate, raccontate) e sono divenute poi letteratura (perciò si prestano ad essere lette, indagate nella loro struttura, “ricalcate” per dar vita ad altre storie). (Laura Nuti)

Ecco il valore di questo “ri-raccontare” miti e saghe conosciute, ecco il valore degli adattamenti e delle rivisitazioni. E l’immagine della nonna è la più azzeccata. Spetta alle generazioni più anziane, infatti, il compito di tramandare, di trasmettere la cultura, cioè il patrimonio comune delle conoscenze e delle storie, arricchendole di valori contemporanei, di novelli spunti, d’immagini consone alla nuova epoca.

Ben vengano operazioni culturali così fresche e piacevoli. Se in libreria ci fossero meno Peppa Pig, meno Pija Masks, e più libri deliziosi come questo, resterebbe la speranza che il mondo, pur evolvendosi, mantenesse quelle conoscenze che fanno di noi ciò che siamo e che vorremmo continuare a essere in futuro.

Il girasole e i pipistrelli

Anche la seconda storia era finita e ormai sulla città in festa calava la notte. Dalla finestra della casa di Minia, si vedevano brillare mille fiaccole.

- Vi ringrazio, figlie mie - disse il re - Ora però scendiamo in strada con gli altri, balliamo e onoriamo anche noi il grande dio del vino! Non possiamo più attendere ... –

- E Clizia? Non vuoi sapere quale fu la sua sorte? Hai ascoltato le tue figlie maggiori, caro padre; perché non vuoi sentire me, che sono la più piccola? - disse la terza sorella.

Re Minia aveva un debole per lei, come poteva deluderla! Così, con il cuore pieno di tristi presagi, il re si mise ad ascoltare anche la sua storia. E la figlia minore incominciò a narrare:

- Quando Clizia seppe della triste sorte dell'amica, si disperò e maledisse la sua gelosia. Avrebbe dato la vita per poter tornare indietro, ma ormai non c’era più modo di cambiare il destino e di sfuggire all’ira del Sole. Il dio, infatti, raccolse l’arbusto d’incenso, nato dal corpo della sua innamorata, lo strinse al cuore e si recò da Clizia.

- Ti maledico! - le disse - E non voglio più vederti: se ti guardo, provo un tremendo dolore, perché mi ricordi la felicità che ho perduto per sempre! -

Poi le volse le spalle e si allontanò, avvolto nel mantello scuro.

Clizia rimase sola con i sui rimpianti.

- Ho perduto la mia unica amica e il mio unico amore ... - mormorava fra le lacrime, e si struggeva di dolore e d’amore, perché continuava ad amare il Sole, disperatamente.

Il dio, invece, passava alto nel cielo col suo carro di fuoco e volgeva la testa per non vedere la fanciulla; lei, desolata, lo seguiva con gli occhi, finché scompariva all’orizzonte.

- Perdonami! - diceva, alzando le braccia verso il Sole - Sono tanto infelice! Darei la vita per un tuo sguardo... -

Ma il dio, irato, non ascoltava quella preghiera.

Il tempo passava e l’amore di Clizia diventava sempre più forte. La fanciulla piangeva, deperiva, sfuggiva la compagnia degli altri; cercava solo luoghi deserti, lontani dalla città, dove né le case, né gli alberi potevano impedirle di guardare il Sole

Infine Clizia abbandonò la sua famiglia e fuggì in mezzo alla campagna.

Cercò un luogo brullo e solitario, completamente inondato di luce; lì si sedette e rimase ferma per giorni e giorni, con il viso rivolto verso il cielo. Non mangiava, non dormiva, piangeva soltanto e non si stancava di fissare il Sole che passava rapido sopra di lei, senza mai degnarla di uno sguardo.

Alla fine, i piedi della fanciulla cominciano ad aderire al suolo, il corpo magro diviene uno stelo sottile, il volto è un fiore giallo, simile a un gigantesco occhio ornato di ciglia dorate; e benché trattenuta dalla radice, Clizia continua sempre a seguire con lo sguardo il Sole, perché lo ama, anche se ormai è solo un fiore ...

- Allora il girasole, un tempo, era una giovinetta come te ... - disse Re Minia, commosso, quando la terza figlia smise di raccontare.

- Sì, padre mio, e ... - fece per rispondere la fanciulla, ma non riuscì a terminate la frase.

Improvvisamente il suono roco e insistente dei tamburelli riempie la casa, un profumo fortissimo di vino e di mitra si diffonde ovunque, dai tetto cadono ghirlande di rose … Ma nessuno suona o sparge fiori e profumi: tutto è fatto da mani invisibili!

Poi i telai cominciano a divenire verdi, le stoffe a trasformarsi in pampini o in rose, i fili diventano tralci di vite, grappoli d’uva tingono di rosso la lana ancora da filare. Le mura della reggia tremano, le lampade si accendono; il palazzo è rischiarato dai bagliori di mille fiaccole e ovunque si odono ruggiti di belve feroci ...

Le sorelle corrono qua e là per la casa invasa dal fumo, si nascondono ora in un angolo ora in un altro per sfuggire ai fuochi e ai lampi; re Minia assiste alla scena e mormora, piangendo:

- Ecco, la vendetta del dio è giunta! Nessuno può salvare le mie povere figlie ... -

E mentre le tre fanciulle cercano un luogo dove nascondersi, il loro corpo rimpicciolisce; le gambe, che non hanno voluto danzare in onore di Bacco, quasi scompaiono; le dita, così abili a intrecciare fili, si allungano incredibilmente e una membrana, simile a stoffa sottile, le unisce e le imprigiona.

Le tre sorelle sono ormai strani uccelli neri: non hanno piume, ma volano ugualmente, sorrette da ali trasparenti; quando cercano di parlare, emettono una voce sommessa e sottile. Abitano in luoghi chiusi e riparati; detestano i rumori e la luce, perciò volano di notte. Gli antichi davano loro un nome che ricorda la tarda sera: “vespertili”, noi li chiamiamo pipistrelli

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)

/image%2F0394939%2F20190218%2Fob_305064_girasole-maxw-654.jpg)

/image%2F0394939%2F20190218%2Fob_7299cf_pipistrello.jpg)