poli patrizia

Lorenzo Barbieri, "Rione Sanità"

Rione Sanità

Lorenzo Barbieri

LFA Publisher, 2018

pp 167

16,00

Leggendo Rione Sanità, di Lorenzo Barbieri, mi è venuto naturale ricordare una visita fatta al quartiere insieme alla mia amica napoletana, scrittrice di talento, Ida Verrei, e anche ricollegare questo testo (si badi bene, solo per contenuto e non per stile, essendo quello della Verrei di molto superiore) al suo Arassusia, ambientato nei medesimi luoghi e nel famoso Cimitero delle Fontanelle.

Come il suo protagonista, anche l’autore non abita più a Napoli, ma da ragazzo ha vissuto addirittura dentro il Palazzo Reale, dove ha sede la biblioteca Nazionale. La Napoli di cui parla non è quella di Saviano, delle stese e della paranza dei bambini, non è quella anonima e fredda de L’amica geniale, ma è quella calda, pastosa e sanguigna della grande tradizione partenopea, di Totò, Eduardo, (e anche Ida Verrei).

La città è misteriosa, sotterranea, superstiziosa, legata al senso della morte. Il rione vive di luci e ombre, fatto di vicoli ripidi, di porte che sprofondano direttamente nell’Ade, fra catacombe e teschi. Contiene fatiscenti palazzi settecenteschi, nobili chiese ma anche bassi poveri e bui dove vive gente misera e dura.

“I vicoli sono poesia, fetore, umore di vita, giochi di ombre e raggi di sole, desideri, speranze, rumori, nostalgie e sogni in attesa di realizzarsi.” (Pag. 92)

Il protagonista, Enzo, è un anziano giornalista che rientra a Napoli dopo una lunga assenza, e lo fa solo per seppellire in fretta la madre, con l’intento di tornarsene prima possibile al suo lavoro milanese. Percorre strade, piazze, vicoli insieme al notaio Oreste, sorta di guida dantesca.

In realtà la città lo ri-cattura, l’antico rione, in cui è vissuto da bambino, lo riacciuffa col suo fascino, col gusto dolceamaro della nostalgia. Da una parte egli mantiene lo sguardo distanziato di chi ormai non fa più parte di quel mondo, dall’altra si abbandona alla memoria, ripopolando ciò che vede con figure scaturite dal passato.

A parte le consuete imprecisioni di Barbieri nell’uso della punteggiatura e dei tempi, e la sua scrittura un po’ distratta, il difetto maggiore sta nell’aver voluto, credo, inserire nel romanzo alcuni racconti precedentemente scritti, non riuscendo ad amalgamarli come si deve nella trama. Il pregio, invece, è l’aver puntato un faro sul Rione Sanità, mostrandocelo com’è ora e com’era un tempo, in una narrazione sempre in bilico fra visione attuale, riscoperta e ricordo, come se il tessuto della realtà presentasse dei vuoti che solo la memoria può riempire, ricomponendo il mosaico.

Ma sul finale del libro c’è un ribaltamento, si esce repentinamente dal sogno con una doccia gelata e la realtà ha il sopravvento sulla deformazione consolante del ricordo. Le persone che sembravano genuine, vergini, povere ma innocenti, si rivelano grette, interessate, persino truffaldine, a conferma che nessuno fa niente per niente.

“È vero, il napoletano è uno di buon cuore, disponibile e altruista, ma sotto, sotto, ci deve sempre ricavare qualcosa, è nel suo Dna, non lo fa per cattiveria.” (Pag. 135)

Non solo, il malaffare prospera e la filosofia generale, l’unica possibile, è “far finta di niente e tirare a campare”. Ne esce, perciò, un ritratto della napoletanità a chiaroscuro, una specie di odio e amore, disprezzo e meraviglia, curiosità e ribrezzo. La parte migliore del romanzo è quella iniziale, quando, suo malgrado, il protagonista subisce il fascino del quartiere e riscopre le figure che anticamente lo avevano animato.

Poi, purtroppo, c’è un crescendo di delusione, di meschinità e spilorceria, di fatalismo e rassegnazione che ci lasciano con la bocca amara e coinvolgono lo stesso protagonista il quale, alla fine, non ci sembra poi tanto migliore dei personaggi da lui incontrati.

Il logorio della vita moderna

Ricordate Ernesto Calindri seduto al tavolo in mezzo al traffico caotico a bere un Cynar, noto liquore a base di carciofo?

Erano gli anni 60/70 e già si parlava di “logorio della vita moderna”. Cominciavano i primi segnali d’inquinamento, i primi ingorghi nel traffico cittadino. Non si sapeva a cosa avrebbe portato tutto questo.

Oggi, a distanza di mezzo secolo, l’inquinamento non è più solo quello atmosferico o dei fiumi, c’è ben altro oltre la schiuma marrone dei corsi d’acqua o il puzzo di smog in città. C’è un cambiamento climatico in atto che sembra stia per portare all’estinzione del pianeta. A tal proposito, mi confesso una negazionista dubbiosa. Penso che i mutamenti climatici ci sono sempre stati, che abbiamo attraversato periodi in cui gli esseri viventi respiravano anidride carbonica e si avvelenavano con l’ossigeno, che le immani eruzioni vulcaniche della preistoria hanno oscurato i cieli e raffreddato il suolo per secoli, che la tettonica a placche e la deriva dei continenti non sono fantasie.

Non è vero che il pianeta morirà. Il pianeta si salverà come ha sempre fatto, saremo noi a estinguerci o a vivere in condizioni tremende, ma questo alla Terra non importa, come non le importa delle altre 99% di specie che si sono estinte. La vita sopravvivrà sempre, magari su un altro pianeta, su un'altra galassia.

Siamo noi a volere che tutto resti com’è. Che cosa importa al nostro globo se il livello del mare s'innalza di un metro? È a noi che interessa se Venezia sparisce sott’acqua. Perché l’uomo ha sempre pensato egoisticamente a se stesso, alla sua sopravvivenza, al suo benessere, alla sua arte e cultura.

Ma se tutti gli scienziati dicono che il cambiamento è in atto ed è catastrofico, chi sono io per negarlo? In effetti, da quando ero giovane a oggi, specialmente negli ultimi venti anni, le condizioni meteorologiche sono diventate estreme, il vento non è più vento ma tromba d’aria, la pioggia è inondazione, le stagioni umide sono diventate asciutte, gli incendi ci divorano. Sono aumentati persino i terremoti.

Inoltre, affoghiamo nell’amianto che fino a poco tempo fa era considerato innocuo e usato per costruire qualsiasi cosa, anche le scuole. Ci sono tonnellate di rifiuti tossici interrate ovunque che hanno portato a un tasso di mortalità per cancro altissima. Uno su due, se non addirittura uno su uno, deve fare i conti con questa malattia, prima o poi e, se le cure hanno prolungato la speranza di vita, o magari addirittura di remissione, sono sempre troppi quelli che ci lasciano le penne con grandi sofferenze. E sono sempre più giovani.

E l’incidente di Chernobyl ha fatto sì che tutti noi che quell’aprile/maggio del 1986 andammo al mare a goderci la tintarella adesso abbiamo i noduli alla tiroide.

Ai tempi di Calindri c’era già la droga ma i drogati erano pochi, era un’enclave di emarginati o di figli di papà che potevano permettersela. Ora la droga costa pochissimo ed è ovunque, diffusa in tutti i ceti sociali, in tutte le età, anche precocissime, e in tutti i mestieri. Chi guida il tuo autobus o il tuo aereo, che ti toglie l’appendice, chi ti estrae un dente può avere la mano che trema. E la droga fa sì che la gente sia stupida e distratta, che le inibizioni spariscano e si uccida per un nonnulla, che si ammazzi di botte la moglie perché ha cucinato male, che si fracassi la testa a un figlio per un brutto voto, che si dia fuoco a una fidanzata che ci ha lasciato.

Calindri non sapeva niente ancora dell’esodo dei popoli, dell’immigrazione, del degrado, dello spaccio, della schiavitù, dello sfruttamento, della sudditanza psicologica a culture diverse e retrograde che ci portano all’esasperazione e al razzismo. Non sapeva che non avremmo più potuto chiamare le cose col loro nome per tema di offendere qualcuno, fino ad arrivare alla paralisi culturale e al rifiuto della nostra identità e delle nostre tradizioni.

Calindri non immaginava che il telefono servisse a qualcosa che non fosse chiamare la moglie per dirle di buttare la pasta. Non sapeva niente dei cellulari e dei computer. Non immaginava torme di ragazzi, uomini, donne e vecchi camminare in assoluto silenzio con gli occhi incollati a un piccolo schermo e l’aria triste e disconnessa, sì, ma da tutto ciò che li circonda, dalla bellezza di un cielo, dal rosso di un tramonto. Non immaginava di essere attraversato da onde elettromagnetiche che ci stanno friggendo vivi tutti quanti, aumentando l’incidenza di tumori al cervello. Io, ad esempio, vi sto parlando da una casa dove il wifi è acceso giorno e notte, dove il cellulare è sempre a portata di mano sul comodino o sulla spalliera del divano.

Non si può tornare indietro, sarebbe impossibile, ormai la nostra vita è fatta di trasmissione veloce di dati e questo è il futuro. Temo però che, come per il fumo, si stiano sottovalutando i rischi. E se smetter di fumare è faticoso ma fattibile, smettere di vivere connessi, ahimè, temo sia impossibile.

Il segno del comando

Se penso alla paura, penso a Il segno del comando. Sceneggiato televisivo del 1971, in bianco e nero, con Ugo Pagliai, allora giovane e bellissimo, e Carla Gravina, (ma anche Rossella Falk e Massimo Girotti), per la regia di Daniele D’Anza.

Ambientato a Roma, in vicoli bui e misteriosi, in particolare via Margutta, in taverne che scompaiono, palazzi fatiscenti, chiese inquietanti. In bilico fra gotico, giallo e fantastico, disseminato di apparizioni, fantasmi, ritratti misteriosi, medaglioni, manoscritti appartenuti a Lord Byron.

Era tensione allo stato puro e ricorderò sempre il terrore con cui, bambina, assistetti alla mitica puntata della seduta spiritica. Il tutto era amplificato dalla musica e, soprattutto, dall’indimenticabile sigla, Cento campane, nota soprattutto nella versione cantata da Lando Fiorini.

Din don din don, amore,

pure le streghe m’hanno detto no

I temi, innovativi per l’epoca - occultismo, spiritismo, reincarnazione - avvinsero e stregarono l’Italia per cinque domeniche. Allora si coronava il giorno del Signore, quello dedicato alla famiglia e alla buona tavola sostanziosa, con la visione collettiva (oggi diremmo “gruppo di ascolto”) di un grande teleromanzo a puntate.

Come afferma il sito Fantasticinema: “Si possono restaurare le immagini e riesumare puntate perdute dagli archivi, tuttavia è difficile riproporre le emozioni che circondavano gli sceneggiati tra la fine degli anni ’60 e i primi anni ’80.”

"Dodici metri d'amore" e altro ancora

Dell’umorismo si è detto tutto, ne ha parlato Bergson, Pirandello lo ha definito “il sentimento del contrario”, ma, forse, non si è sottolineato abbastanza il fatto che il riso cambia coi tempi. Ciò che ci faceva sbellicare anni fa non ci diverte più adesso. Ricordo, solo un paio di decenni fa, le grasse risate che facevamo con gli show di Panariello e di Fiorello. Sembra ieri, invece sono già quasi vent’anni. Ricordo certi tormentoni che, probabilmente, sul pubblico di oggi non farebbero presa mentre allora ridevamo tutti, io, mio marito, gli amici.

E, se vado indietro nel tempo, rammento alcuni capisaldi della comicità sempre rievocati in famiglia, che fecero sganasciare dalle risate me, mio padre, mia madre e mia nonna. Uno era un film con Alberto Sordi, di cui non so il titolo, dove lui si ritrovava catapultato in un comico intrigo di spionaggio. L’altro è Quattro bassotti per un danese, film della Disney del 66 diretto da Norman Tokar. Andammo tutti a vedere al cinema le peripezie del povero alano combina guai convinto di essere un bassotto, e ridemmo a crepapelle.

Ma, soprattutto, mito imperituro della comicità di casa fu Dodici metri d’amore, film del 54 diretto da Vincent Minnelli, con l’irresistibile scena della novella sposa che cerca di cucinare per il suo maritino, mentre il bestione roulotte è in movimento.

Era tutta un’epoca ad avere gusti e soglia dell’umorismo diversi, più ingenui. Ciò che faceva sganasciare allora, adesso fa sorridere. Tuttavia, i film di quei tempi là (cinquanta/sessanta), possedevano comunque un allure, un fascino sofisticato che li rende tuttora immortali. Grandi registi come, appunto, Minnelli, o come Victor Fleming, con un primo piano, con una dissolvenza, con un semplice suono in sottofondo trasmettevano pathos, emozione, tragedia, eros, molto meglio delle scene esplicite, articolate e spesso inutilmente crudeli, di oggi.

L'amico fantasma

Chissà se qualcuno ricorda ancora L’amico fantasma, serie televisiva mandata in onda da Rai 1 nei primi anni settanta?

Rammento poco anch’io, so solo che piaceva tanto in famiglia, soprattutto a mia madre e a me, e che la trovavamo molto accattivante e divertente.

Insomma, La porta rossa, di cui viene al momento trasmessa la seconda serie su Rai 2, con Lino Guanciale nei panni di un commissario di polizia deceduto, ha dei precedenti. Anche ne L’amico fantasma le indagini erano portate avanti dallo spettro di un detective morto nella prima puntata, che stava vicino all’amico investigatore e alla propria moglie ancora amata. Niente a che vedere con le atmosfere crude e noir de La porta rossa, qui era tutto molto spiritoso, si tratta di un vecchio telefilm inglese della seconda metà degli anni 60 che ha per protagonisti due investigatori privati: il primo è Jeff Randall, interpretato dall’attore Mike Pratt, il secondo Marty Hopkirk, impersonato da Kenneth Cope.

La sigla è stata composta da John Barry, autore delle musiche dei film di James Bond, fra cui la più famosa è senz’altro Goldfinger.

Dies irae

Il dies irae, il giorno dell’ira, o del giudizio, è una sequenza, cioè un componimento musicale liturgico, attribuito a Tommaso da Celano.

Era usato soprattutto nelle liturgie francescane e domenicane ma l’uso nei messali divenne universale sulla fine del quattrocento.

Celebri musicisti, fra i quali Cherubini, Donizetti, Dvorăk, Berlioz, Mahler, hanno accompagnato il testo, ma i più famosi sono Verdi e, soprattutto, Mozart.

The dies irae, the day of wrath, or of judgment, is a “sequence”, that is, a liturgical musical composition, attributed to Tommaso da Celano.

It was used mainly in the Franciscan and Dominican liturgies but the use in the missals became universal in the late fifteenth century.

Famous musicians, including Cherubini, Donizetti, Dvorăk, Berlioz, Mahler, accompanied the text, but the most famous are Verdi and, above all, Mozart.

Dies ìrae, dìes ìlla,

Solvet seclum in favìlla,

Teste David cum Sybìlla.

Quantus tremor est futùrus,

Quando Iùdex est ventùrus,

Cuncta stricte discussùrus.

Tuba, mirum spargens sonum,

Per sepùlchra regiònum,

Coget omnes ante thronum.

Mors stupèbit et natùra,

Cum resùrget creatùra,

Iudicànti responsùra.

Liber scriptus proferètur,

In quo totum continètur,

Unde mundus iudicètur.

Iudex ergo cum sedèbit,

Quidquid latet apparèbit,

Nil inùltum remanèbit.

Quid sum miser tunc dictùrus?

Quem patrònum rogatùrus,

Cum vix iùstus sit secùrus?

Rex tremèndae maiestàtis,

Qui salvàndos salva gratis,

Salva me, fons pietàtis.

Recordàre, Iesu pìe,

Quod sum càusa tuae vìae,

Ne me perdas ille dìe.

Quaerens me, sedìsti làssus;

Redemìsti crucem pàssus;

Tantus labor non sit càssus.

Iùste Iùdex ultiònis,

Donum fac remissiònis,

Ante dìem ratiònis.

Ingemìsco tamquam rèus;

Culpa rubet vultus mèus;

Supplicànti parce, Dèus.

Qui Màriam absolvìsti,

Et latrònem exaudìsti,

Mihi quoque spem dedìsti.

Preces meae non sunt dìgnae,

Sed tu bonus, fac benìgne,

Ne perènni cremer ìgne.

Inter oves locum praesta,

Et ab haedis me sequèstra,

Stàtuens in parte dèxtra.

Confutàtis malèdictis,

Flammis àcribus addìctis,

Vòca me cum benedìctis.

Oro supplex et acclìnis;

Cor contrìtum quasi cinis;

Gère curam mei fìnis.

Lacrimòsa dìes ìlla,

Qua resùrget ex favìlla,

Iudicàndus homo rèus,

Hùic èrgo pàrce Dèus;

Pìe Ièsu Dòmine,

Dòna eis rèquiem. Amen.

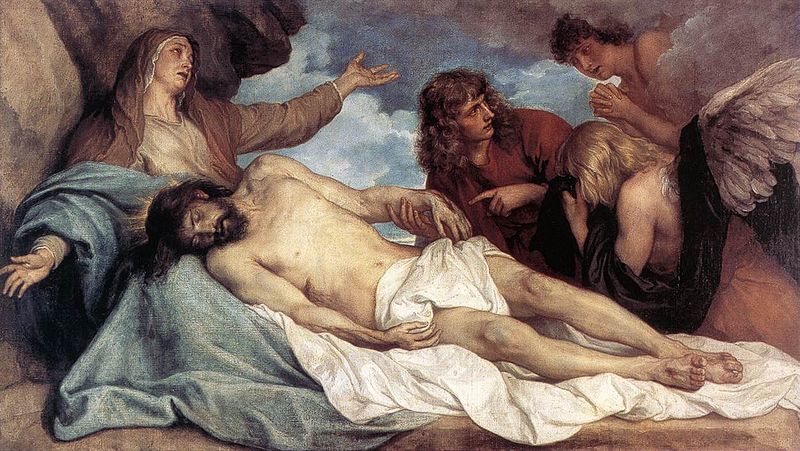

Stabat Mater

Lo Stabat mater, letteralmente “stava la madre”, è una preghiera in latino del XIII secolo, attribuita a Jacopone da Todi. Il ritmo è già quello del latino medievale e ne sono state fatte alcune versioni liturgiche e anche una in italiano dell’ottocento.

Addolorata, in pianto

la Madre sta presso la Croce

da cui pende il Figlio.

Immersa in angoscia mortale

geme nell’intimo del cuore

trafitto da spada.

Quanto grande è il dolore

della benedetta fra le donne,

Madre dell'Unigenito!

Piange la Madre pietosa

contemplando le piaghe

del divino suo Figlio.

Chi può trattenersi dal pianto

davanti alla Madre di Cristo

in tanto tormento?

Chi può non provare dolore

davanti alla Madre

che porta la morte del Figlio?

Per i peccati del popolo suo

ella vede Gesù nei tormenti

del duro supplizio.

Per noi ella vede morire

il dolce suo Figlio,

solo, nell'ultima ora.

O Madre, sorgente di amore,

fa' ch'io viva il tuo martirio,

fa' ch’io pianga le tue lacrime.

Fa' che arda il mio cuore

nell’amare il Cristo-Dio,

per essergli gradito.

Ti prego, Madre santa:

siano impresse nel mio cuore

le piaghe del tuo Figlio.

Uniscimi al tuo dolore

per il Figlio tuo divino

che per me ha voluto patire.

Con te lascia ch'io pianga

il Cristo crocifisso

finché avrò vita.

Restarti sempre vicino

piangendo sotto la croce:

questo desidero.

O Vergine santa tra le vergini,

non respingere la mia preghiera,

e accogli il mio pianto di figlio.

Fammi portare la morte di Cristo,

partecipare ai suoi patimenti,

adorare le sue piaghe sante.

Ferisci il mio cuore con le sue ferite,

stringimi alla sua croce,

inèbriami del suo sangue.

Nel suo ritorno glorioso

rimani, o Madre, al mio fianco,

salvami dall’eterno abbandono.

O Cristo, nell'ora del mio passaggio

fa' che, per mano a tua Madre,

io giunga alla mèta gloriosa.

Quando la morte dissolve il mio corpo

aprimi, Signore, le porte del cielo,

accoglimi nel tuo regno di gloria.

Amen.

Lo Stabat Mater è anche una melodia gregoriana. Fu abrogata dal Concilio di Trento e poi reintrodotta nella liturgia nel 1727 da papa Benedetto XIII.

Ha ispirato oltre quattrocento compositori. Le versioni più famose sono quelle di Scarlatti, Vivaldi, Verdi, Rossini, Haydn, Salieri, Boccherini ma, soprattutto, di Pergolesi.

Colgo l'occasione per ricordavi il mio personale Stabat, nel capitolo 18 de L'uomo del sorriso.

The Stabat mater, literally "stood the mother", is a Latin prayer of the thirteenth century, attributed to Jacopone da Todi. The rhythm is already that of medieval Latin and some liturgical versions have been made and also one in Italian of the nineteenth century.

Stabat Mater is also a Gregorian melody. It was repealed by the Council of Trent and then reintroduced into the liturgy in 1727 by Pope Benedict XIII.

It has inspired over four hundred composers. The most famous versions are those of Scarlatti, Vivaldi, Verdi, Rossini, Haydn, Salieri, Boccherini but, above all, of Pergolesi.

I take this opportunity to remind you of my personal Stabat, in chapter 18 of The Man of the Smile.

«Jeshu… Jeshu…»

Chiamava suo figlio appeso sulla croce, Maria di Nazareth, col dolce nome dell’infanzia. «Jeshu…» Poterlo strappare da lassù, stringerlo ancora fra le braccia come quando era bambino, riscaldarlo, asciugargli le lacrime di sangue che gli rigavano il volto. La sua mente di madre vacillava, aveva un macigno da sollevare a ogni respiro doloroso quanto i respiri del figlio. Temeva di vederlo morire e, insieme, lo desiderava come non aveva mai desiderato altro in tutta la sua vita.

Si era levato vento, la pelle di suo figlio, tormentato dalla febbre, s’increspava di brividi. Yeshua’ fece uno sforzo per sollevarsi, per respirare, ma il movimento gli strappò un lamento.

“Muori, figlio mio, ti prego, non lottare”.

I singhiozzi l’avevano squassata fino a sfinirla, ora non aveva più lacrime, solo un orrore fondo e nero che la invadeva da capo a piedi. Ogni pezzo di lei era lassù, insieme al figlio sulla croce; soffriva con lui, agonizzava con lui.

Yeshua’ emise un gemito, la testa gli ciondolò sul petto, perse conoscenza e questo fu un conforto per la madre. Mentre pregava Dio che facesse morire in fretta il suo ragazzo, si abbandonò ai ricordi, consapevole che, da quel momento in poi, sarebbero stati l’unica cosa che avrebbe avuto di lui.

Il vento del deserto era lo stesso quando Yeshua’ era nato, come se un cerchio si stesse chiudendo. Ricordava le pareti pietrose della grotta, il pavimento macchiato di sangue, Yosef che, con le ginocchia, premeva sul suo ventre per aiutarla a spingere. Ricordava l’odore di stalla, il fiato caldo del bue, la mangiatoia nella quale aveva adagiato il bambino, maledicendo l’ostessa che non li aveva accolti. Ricordava il calore delle braccia di Yosef, ansimante e sudato, che stringevano lei e il piccolo appena nato. «Ora siamo una famiglia, Maria» le aveva detto. «Sei stata brava».

Più di ogni altra cosa, ricordava il primo istante in cui aveva stretto a sé il bambino. Il corpicino si era adattato subito all’incavo delle sue braccia, Yeshua’ si era acciambellato contro di lei come fosse ancora nel suo grembo, le piccole labbra avevano cercato il capezzolo. Lei aveva tastato con le mani ogni parte del piccolo corpo, aveva posato la guancia sul ventre per sentirne il calore, aveva annusato l’odore per imprimerselo dentro, riconoscendolo poi per sempre, sentendo che quella era la perfezione, che lei era venuta al mondo per dare la vita a lui. Dopo, niente era più stato come in quell’istante. Solo distacco, lontananza, freddezza.

Oggi, ai piedi della croce, l’amore che provava per suo figlio era così grande che non bastava un cuore solo a contenerlo. E il suo cuore di madre ora stava esplodendo, pompava sangue all’unisono col cuore del figlio, accompagnandolo, respiro dopo respiro, fino all’ultimo soffio di vita. (Da L'uomo del sorriso di Patrizia Poli pagina 222)

Valentina Casadei, "Tormento fragile"

Tormento fragile

Valentina Casadei

Bertoni Editore, 2018

pp 79

12,50

Tormento Fragile, di Valentina Casadei, è una silloge di belle poesie, scritte da una venticinquenne che ha dimestichezza non solo con le parole ma anche con le emozioni, affrontate con la saggezza di una persona molto più anziana. L’amore, la nostalgia, il ricordo, la paura del tempo che passa e della morte, il ripiegamento su se stessi, hanno anche qui lo scopo che tutta, o quasi tutta, la poesia dovrebbe avere, cioè arginare e incanalare l’emotività, rendendola sopportabile. Insomma, condividere diventa uguale a dominare e controllare.

Si tratta per lo più di dialoghi al femminile, con un interlocutore che varia di volta in volta, un tu che diventa noi ma anche io, per guardarsi dentro senza sconti. E questo parlare all’altro da sé indica il bisogno estremo di contatto, di apertura, ovvero il contrario del “ripiegarsi come una salamandra”, ed è ciò che aiuta a considerare la paura “solo una parola.”

Il linguaggio della Casadei è ermetico ma lo è in modo semplice e scorrevole. Proprio nelle frasi più comuni e prosastiche si annida la suggestione: “Incontriamoci da qualche parte /stasera”, “e hai regalato ai vivi /la cura che diamo ai morti”,

Liriche brevissime, brevi o più lunghe, senza un titolo che le definisca o contenga. C’è parecchia solitudine, “mi ripiego/come una salamandra magra”, dovuta anche all’atteggiamento ostile di alcuni, e c’è paura della morte, contrastata da un provvidenziale elan vital che si spera non venga mai a mancare: “spero che non finisca mai / questa mia vitale spinta”.

La conclusione è che esistere è fine a se stesso, ma ciò non deve spaventare, piuttosto farci apprezzare certi “orizzonti” che gli amanti “non si stancano di rimpiangere”.

Ci vuole coraggio per affrontare l’esistenza così com’è, con tutti i chiaroscuri, comprendendola senza edulcorarla ma nemmeno respingerla perché, in questa dimensione così materiale e terrestre, si può comunque ravvisare lo spirito che anima e pervade tutto, unito ad un amore carnale/ filiale/ amicale che consola: “Sei una parola di petali, dolce.”

Concludo riportando una poesia, particolarmente bella:

Ti prendo come poesia.

I tuoi versi sono capelli

Uniti in strofe di trecce.

Ed ecco che l’allitterazione dei tuoi sospiri

Sfida il vento.

Ma tu, poesia da foglio di carta,

ti involi con lui.

Paladina dell’alba.

Le enciclopedie a fascicoli e i libri di Selezione del Reader's Digest

Ancora e sempre gli anni sessanta. Quelli del boom economico e della speranza nel modernismo e nel progresso. Progresso che voleva dire anche civiltà e cultura perciò, dopo che il maestro Manzi ebbe alfabetizzato la popolazione, ecco che ognuno di noi si mise in casa le fatidiche enciclopedie a fascicoli.

Mio padre le comprava in edicola e poi venivano fatte amorosamente rilegare, volume dopo volume. Noi avevamo, innanzi tutto, La Motta, una sorta di Wikipedia ante litteram, grossa, pesante e marrone. In essa era conservato tutto lo scibile umano. Poi quelle più specifiche: Le Muse, sulle arti (pittura, scultura, musica etc), un’enciclopedia della scienza e della tecnica di cui non ricordo il nome, La storia della civiltà di Will Durant (che arrivò per ultima) e per me, ovviamente, i mitici Quindici. Il livello di qualità era altissimo.

Sempre nello spirito della cultura veloce per tutti, andavano di moda anche le riduzioni dei classici per l’infanzia e persino i famosi libri di Selezione del Reader’s Digest, ovvero i best seller mondiali del momento condensati in poche pagine.

Divoravo letteralmente quei volumi marroni con dentro tre o quattro romanzi alla volta. Ne ricordo bene uno ambientato in Scozia, in una fumosa distilleria di whisky, e il famoso Kim, un dono da Vietnam, storia vera e commovente di una bambina adottata. Libri letti e riletti mille volte, quando, annoiata, sola e affamata di libri, giravo per casa rivoltando la libreria dei miei a caccia di qualcosa da leggere.

Quante ore raggomitolata sul divano tenendo sulle ginocchia volumi di tutti i generi, qualunque cosa riuscissi a scovare in casa, dalle fiabe a Maupassant, da Liala a Scerbanenco, da Verne a Salgari. E quanti pomeriggi d’estate in terrazza, in attesa che mia madre tornasse dal lavoro, con una bibita e un libro da finire entro la giornata, i gomiti accarezzati dal sole che piano piano si abbassava, sorda ai rumori della strada, delle cinquecento che passavano, dei ragazzi che ancora rincorrevano la palla sotto i marciapiedi. Io, dall’alto, potevo solo guardarli, curiosa e timida, per poi tonare a tuffarmi nelle mie storie. Che cosa sarebbe stata la mia vita senza la lettura? Non so nemmeno immaginarlo.

Viva la pappa col pomodoro

Avevo solo tre anni ma non mi perdevo una puntata de Il giornalino di Gianburrasca, sceneggiato televisivo andato in onda nel 1864/65, tratto dal libro di Vamba, per la regia di Lina Wertmüller. Ricordo di averlo seguito con la stessa attenzione e comprensione di adesso e che la visione coinvolgeva tutta la famiglia, soprattutto mia madre e mia nonna ne andavano pazze quanto me. Ci piaceva tantissimo la giovane Rita Pavone nei panni del terribile Giannino Stoppani, lei era una di noi, con la faccia semplice e pulita. Non ricordo se anch’io fui una di quelle bambine che s’innamoravano di Giannino rimanendoci poi male quando scoprivano che era una femmina.

Mi divertivano anche gli altri personaggi, soprattutto la terribile direttrice interpretata da Bice Valori che, si dice, recitasse in ginocchio per sembrare nana. La musica era di Nino Rota, e, ovviamente, quella più famosa, La pappa col pomodoro, divenne una hit. Avevo il disco e lo suonavo in continuazione. Era una straordinaria canzone di protesta, così come la scena dove Giannino scappa dal collegio, che all’epoca fu ritenuta diseducativa. Ma io so solo che il motivetto non l’ho mai scordato e lo canto anche oggi alle mie nipotine.

La storia del passato

Ormai ce l´ha insegnato

Che un popolo affamato

Fa la rivoluzion

Ragion per cui affamati

Abbiamo combattuto

Perciò "buon appetito"

Facciamo colazion

/image%2F0394939%2F20190531%2Fob_6113d1_61425960-10216728261030327-19684367693.jpg)